网络刷赞行为已从个体投机演变为规模化产业链,不仅扭曲内容评价机制,更侵蚀网络信任基石。如何有效监管网络刷赞行为,成为数字时代亟待破解的治理难题。刷赞行为的泛滥背后,是流量经济畸形发展与监管体系滞后的矛盾,其治理不仅需要技术赋能,更需构建法律、平台与社会协同的立体防线。

刷赞行为的本质是虚假流量对真实互动的替代,其形式已从人工手动点赞升级为“设备农场+脚本程序+水军矩阵”的产业化运作。在社交媒体、电商平台、内容社区等场景中,刷赞行为通过模拟用户行为制造虚假热度,误导消费者决策、破坏平台公平竞争秩序。例如,电商卖家刷赞提升商品评分,内容创作者刷赞营造“爆款假象”,不仅劣币驱逐良币,更导致用户对平台评价体系产生信任危机。这种信任一旦崩塌,将直接影响数字经济的长期发展根基,因此对刷赞行为的监管已非“可选项”,而是维护网络生态健康的“必答题”。

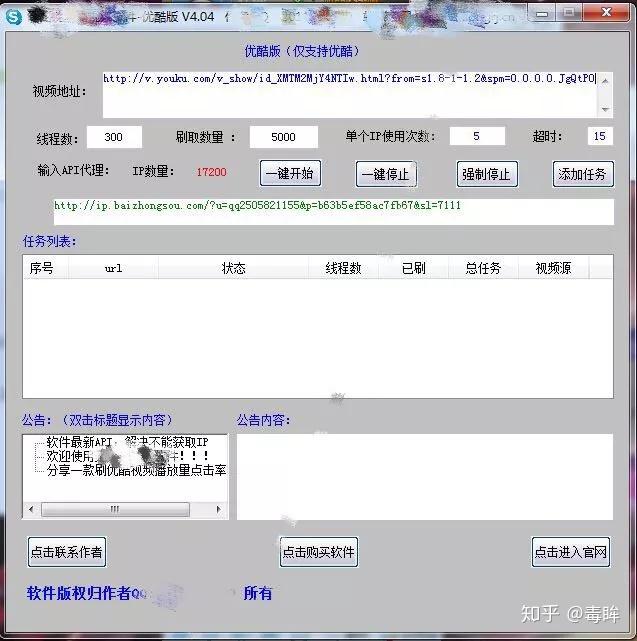

当前监管网络刷赞行为面临多重挑战,首当其冲的是技术对抗的升级。刷黑产通过动态IP代理、模拟真人行为轨迹、利用AI生成虚拟身份等手段,规避传统监管系统的识别。例如,部分刷赞工具可模拟用户滑动屏幕、停留时长等细微行为,使平台算法难以区分真实用户与机器操作。与此同时,跨平台协作的缺失加剧了监管难度:同一刷手团队可在A平台注册、B平台接单、C平台实施刷赞,形成“产供销”闭环,而各平台数据孤岛导致监管难以追溯全链条。此外,法律责任的界定也存在模糊地带:对于个人小额刷赞、中介平台居间行为、技术工具提供者的责任划分,现有法律法规尚未形成明确标准,导致实践中出现“以罚代管”“选择性执法”等问题。

破解监管困境,需以“技术精准识别+法律刚性约束+平台主动治理”为核心构建三维监管体系。在技术层面,应推动监管算法从“规则匹配”向“行为画像”升级。通过引入深度学习模型,分析用户点赞的时间分布、设备指纹、行为序列等特征,建立“真实互动-异常流量”动态识别模型。例如,某头部平台通过分析发现,正常用户点赞间隔多在10秒以上,而刷赞行为往往在1秒内连续操作数百次,此类规律可成为识别关键。同时,可探索区块链技术存证,将点赞行为的时间、IP地址、设备信息上链,确保数据不可篡改,为后续追溯提供可信依据。

法律规制需明确“全链条追责”原则,切断刷黑产的利益链条。对于直接实施刷赞的个人或组织,应依据《反不正当竞争法》《网络安全法》等法规,处以高额罚款并纳入信用黑名单;为刷赞提供技术支持的软件开发者,若明知故犯,可追究连带责任;中介平台若未尽审核义务,需承担“避风港原则”外的补充责任。值得注意的是,法律条款应细化“刷赞”的认定标准,避免将正常用户互动误伤,例如区分“亲友点赞”与“商业性刷赞”,确保监管的精准性。

平台作为内容生态的第一责任人,需建立“事前预防-事中拦截-事后追溯”的全流程治理机制。事前可通过实名认证、设备绑定、行为风险提示等方式提高刷赞成本;事中利用实时监控系统拦截异常流量,例如当某内容在短时间内点赞量激增时自动触发人工审核;事后对违规账号采取限流、封禁等措施,并将数据同步至行业共享平台。此外,平台应优化内容评价体系,降低“点赞数”的权重,增加“用户停留时长”“评论质量”“转发深度”等维度,从根本上减少刷赞行为的动机。

协同治理是长效监管的关键,需政府、行业、用户形成合力。监管部门可建立跨平台数据共享机制,推动成立“反刷赞联盟”,统一技术标准与违规名单;行业协会应制定《网络内容评价自律公约》,引导企业摒弃“流量至上”的错误导向;用户层面则需提升媒介素养,通过教育宣传让公众认识到刷赞行为的危害,主动拒绝参与虚假流量互动,形成“人人喊打”的社会氛围。

网络空间的清朗,始于每一次真实互动的守护。监管网络刷赞行为,不仅是治理技术问题,更是重塑数字信任的价值工程。唯有将技术手段的“硬度”与制度建设的“温度”相结合,才能让点赞回归“表达认同”的本质,让优质内容在公平竞争中脱颖而出,最终构建起真实、健康、有序的网络生态。