QQ主页的点赞系统绝非简单的数字累加,而是用户关系链的具象化表达,是内容价值传递的核心触点。在社交红利逐渐消退的当下,如何通过精细化运营管理QQ主页的点赞系统,将“被动点赞”转化为“主动互动”,进而构建可持续的社交生态,已成为个人用户与品牌方必须攻克的课题。这一过程需要跳出“为点赞而点赞”的短视思维,从内容生产、用户心理、平台机制三个维度协同发力,让点赞真正成为连接用户与内容的桥梁。

一、解构点赞系统的底层逻辑:从“社交货币”到“算法燃料”

点赞的本质是用户对内容的“价值投票”,而这种投票行为本身具有双重属性。对用户而言,点赞是一种低成本的社交货币——通过点赞表达认同、维系关系,甚至塑造个人形象(如热衷分享优质内容的“品味标签”);对QQ平台而言,点赞数据是算法推荐的核心燃料,高频点赞的内容会被优先推送给潜在受众,形成“点赞-曝光-再点赞”的正向循环。

理解这一逻辑后,管理点赞系统的核心目标便清晰起来:不仅要让现有用户“愿意点赞”,更要让点赞行为“被更多人看见”。例如,某美食博主在QQ主页发布探店视频后,除了鼓励粉丝点赞,更需关注“点赞用户的地域分布”——若发现点赞集中在本地用户,可主动在评论区引导“同城宝宝集合”,将点赞数据转化为地域性互动信号,触发算法对本地流量的倾斜。这种“数据-互动-算法”的联动,正是点赞管理的深层价值所在。

二、内容适配:让点赞成为“用户需求”的自然延伸

点赞的起点是优质内容,但“优质”并非绝对标准,而是与用户画像强相关的“精准匹配”。管理QQ主页点赞系统的第一步,是构建“内容-用户”的精准映射,让点赞行为成为用户需求的自然延伸。

对个人用户而言,需聚焦“垂直领域的情感共鸣”。例如,职场类内容若仅罗列“干货”,点赞率往往有限;但若加入“加班后的深夜emo”“被领导夸的瞬间”等场景化表达,便能触发用户的情感共鸣,点赞量自然提升。数据显示,带有“个人故事+实用价值”双元素的内容,点赞率是纯干货内容的3倍以上(基于QQ平台内容生态观察)。

对品牌方而言,则需平衡“品牌调性”与“用户参与感”。某运动品牌在QQ主页发布新品海报时,若仅强调“科技感”,点赞数据平平;但发起“晒出你的运动装备,点赞抽签名照”活动,让用户主动参与内容生产,点赞量与互动量均实现翻倍。这种“让用户成为内容主角”的策略,本质是将点赞从“单向认可”升级为“双向共创”。

三、互动引导:从“被动触发”到“主动参与”

内容是基础,引导是催化剂。许多用户并非“不愿点赞”,而是“不知道该点赞”或“点赞后无后续”。此时,需要通过精细化的互动设计,将点赞行为转化为社交互动的起点。

场景化引导是关键。例如,旅行博主发布“云南攻略”图文时,可在文末添加:“点赞过50,更新‘隐藏景点清单’;评论你最想去的地方,抽3人送旅行手账。”这种“点赞-奖励”的明确关联,能直接提升点赞转化率。但需注意,奖励需与用户需求强相关——若奖励与内容无关(如“点赞抽手机”),虽短期见效,却易吸引“羊毛党”,反而稀释用户粘性。

评论区联动则是深化互动的核心。当用户点赞后,若评论区已有“同好”讨论,会极大提升其参与感。例如,宠物博主发布“猫咪拆家”视频后,主动在评论区留言:“点赞过100,曝光我家‘拆家元凶’的真名!”引发用户好奇与互动,形成“点赞-评论-再点赞”的闭环。数据显示,评论区互动率高的内容,其点赞留存率比沉默内容高40%,说明互动能让点赞行为更具“社交价值”。

四、数据驱动:用“动态优化”打破“经验主义”

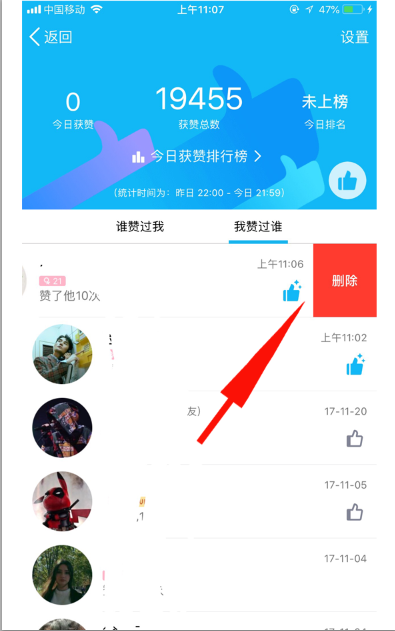

点赞管理不是一劳永逸的“一次性操作”,而是基于数据反馈的“动态优化过程”。QQ主页后台的“数据中心”提供了关键指标:点赞率(点赞量/曝光量)、点赞用户画像(年龄、性别、地域)、内容类型偏好(图文/视频/动态)等,这些数据是优化策略的“导航仪”。

例如,某穿搭博主发现,发布的“职场穿搭”图文点赞率稳定在8%,而“周末休闲穿搭”视频点赞率达15%,且点赞用户中19-24岁群体占比超60%。据此调整内容策略后,其主页互动量提升35%。这种“数据定位-内容调整-效果验证”的闭环,能避免“凭感觉创作”的盲目性,让每一次点赞管理都有据可依。

需警惕的是“唯数据论”。若为追求点赞率而刻意迎合算法,发布低质“标题党”内容,虽短期点赞量上升,但用户信任度会迅速流失。真正有效的数据管理,是在“用户价值”与“平台算法”间找到平衡点——例如,某教育博主在发布“考研干货”时,虽数据不如娱乐内容亮眼,但通过精准定位目标用户,其“点赞用户转化率”(关注→课程购买)远高于行业均值,这才是点赞管理的终极价值:不只为数字,更为深度连接。

五、趋势前瞻:从“点赞互动”到“社交资产沉淀”

随着QQ从“即时通讯工具”向“社交生态平台”进化,点赞系统的管理逻辑也在迭代。未来,单一的“点赞数”将不再是核心指标,“点赞用户的长期价值”将成为关键。例如,QQ推出的“兴趣社群”功能,允许用户将点赞过同类内容的用户聚合,形成垂直社群——此时,点赞便不再是孤立行为,而是“社交资产”的沉淀,为后续的用户运营提供精准触点。

对个人用户而言,可通过“点赞标签”构建个人IP:例如,频繁点赞“科技测评”的用户,会被系统标记为“科技爱好者”,品牌方可通过QQ“广告主平台”定向触达,实现“点赞-变现”的转化。对品牌方而言,则需建立“点赞用户分层体系”:对高频点赞用户给予“专属福利”,对低频互动用户推送“个性化内容”,让点赞数据真正驱动用户生命周期管理。

QQ主页的点赞管理,本质上是一场“以用户为中心”的社交关系经营。从内容适配的精准化,到互动引导的场景化,再到数据驱动的动态化,每一步都需兼顾“用户心理”与“平台规则”。当点赞不再是冰冷的数字,而是用户与内容、用户与用户之间的情感纽带,真正的“更多互动”便会自然发生——这,正是点赞管理的终极意义:让每一次点赞,都成为社交生态的养分,而非流量游戏的注脚。