公众号点赞数据本是衡量内容传播力的直观指标,但近年来刷赞行为的泛滥却让这一数据真实性大打折扣。从商业合作的数据背书到内容质量的隐性反馈,虚假点赞不仅误导运营决策,更破坏了内容生态的健康。如何有效识别公众号点赞中的刷赞行为,已成为平台、运营方和广告主共同关注的痛点。

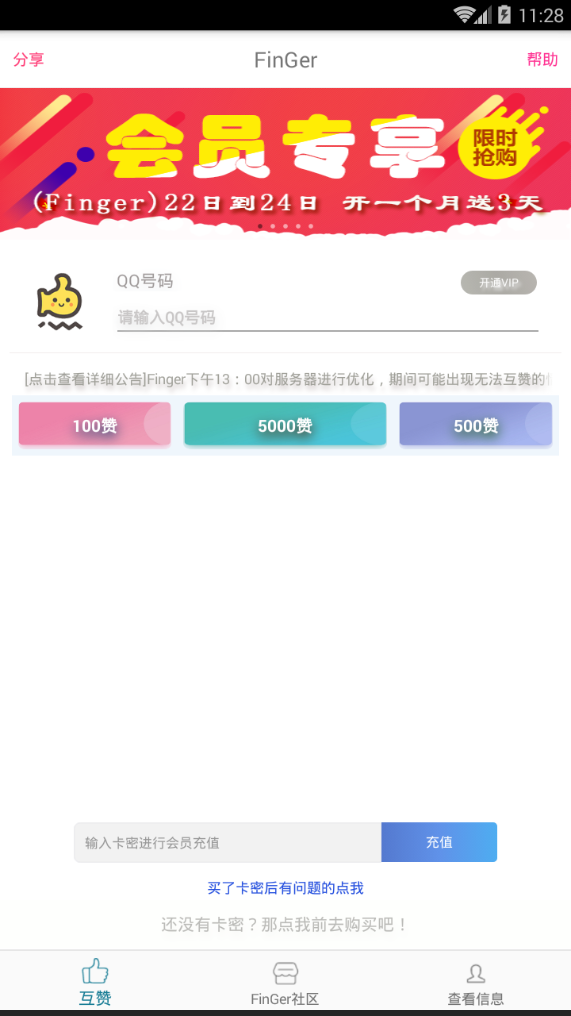

刷赞行为的本质是通过非自然手段人为堆砌点赞量,其核心特征与真实用户行为存在显著差异。从操作手段看,刷赞多依赖群控软件、点击农场或人工刷单,通过批量操控账号实现短时间内点赞量激增。这类行为往往呈现出明显的数据异常:例如,同一IP地址下短时间内出现多个不同账号的点赞,或同一设备型号在非活跃时段集中点赞;点赞用户多无历史阅读、评论或转发记录,粉丝画像呈现“僵尸粉”特征——头像模糊、昵称随机、个人资料空白;更隐蔽的刷赞则会分散时间操作,如每分钟点赞1-2次,看似“自然”,却因缺乏与内容的互动逻辑(如点赞前未阅读全文)而露出破绽。这些非正常行为模式,正是识别刷赞的关键切入点。

有效识别公众号点赞中的刷赞行为,对多方主体具有重要价值。对公众号运营者而言,真实点赞量是衡量内容质量的核心指标,若被虚假数据蒙蔽,可能导致选题方向偏离——例如将刷赞量高的低质内容误判为优质方向,持续投入资源却收效甚微。对广告主来说,公众号粉丝互动度直接影响广告投放ROI,刷赞造成的“数据繁荣”会让广告主误判账号价值,支付溢价却换来无效曝光,最终损害商业信任。对平台生态而言,虚假点赞会污染算法推荐逻辑,使低质内容通过“数据包装”获得更多流量,挤压优质内容的生存空间,长期来看会削弱用户对平台的内容信任度。因此,识别刷赞不仅是技术问题,更是维护内容生态健康的基础。

要精准识别刷赞行为,需结合技术监测与人工分析,构建多维度验证体系。技术层面,可通过数据异常监测模型捕捉关键指标:一是点赞量与阅读量、转发量的比值异常。正常优质内容的点赞量通常与阅读量呈正相关(如1%-5%的点赞率),若某篇阅读量仅千的内容点赞量过万,或点赞量远高于转发量与评论量之和,便需警惕;二是点赞时间分布异常。真实用户点赞多集中在内容发布后的1-3小时内,且呈现“先升后降”的平滑曲线,而刷赞往往在特定时段(如凌晨或非工作时间)出现“脉冲式”增长;三是用户行为路径完整性。真实用户点赞前通常有阅读行为(停留时长超30秒),而刷赞账号多直接跳转至点赞页面,无任何内容互动痕迹。

人工分析则侧重于用户画像核查与内容关联性判断。可通过公众号后台的用户管理功能,抽查点赞账号的历史互动记录——若账号长期无阅读、无关注、无留言,却频繁为不同类型内容点赞,大概率是刷手账号;同时,需结合内容本身质量评估:若内容存在标题党、排版混乱、观点空洞等问题却获得异常高赞,可能与刷赞行为相关。此外,第三方数据监测工具(如新榜、西瓜数据等)的风控模型也能提供辅助,通过对比同领域公众号的点赞增速、用户活跃度等数据,识别出偏离行业正常水平的异常账号。

当前,刷赞技术不断迭代,给识别带来新挑战。部分刷手通过模拟真实用户行为规避监测,如使用动态IP切换、设备指纹伪造、真人模拟点击(如“兼职刷赞”群体)等手段,使传统规则引擎难以精准识别。例如,分散时间的小批量刷赞(每小时点赞5-10次)可规避单时段流量异常,而“真人养号”(先通过正常互动养活账号,再进行刷赞)则增加了账号真实性判断难度。面对这些挑战,识别技术需向智能化、动态化升级:通过机器学习模型分析用户行为序列(如“浏览-点赞-评论”的时间间隔逻辑),识别出“非人类行为模式”;结合区块链技术实现点赞数据的溯源,确保每个点赞对应唯一真实的用户身份;同时,平台需建立跨账号关联分析系统,通过设备共享、行为相似度等指标,挖掘隐藏的刷赞网络。

归根结底,有效识别公众号点赞中的刷赞行为,需要技术、管理与生态治理的协同。平台应完善数据监测机制,对异常账号实施阶梯式处罚(如限制功能、封禁账号);运营者需建立“数据质量优先”的意识,不盲目追求点赞量,而是通过优质内容激活真实用户互动;广告主则应将“粉丝活跃度”“内容互动深度”纳入投放评估标准,而非单纯依赖点赞量。当每一份点赞都承载真实的用户认可,公众号才能真正回归内容价值的本质,成为传递信息、连接信任的有效载体。