在社交场景中,名片赞作为个人或企业形象的“数字名片”,其数量常被潜意识解读为社交影响力或商业价值的直观体现。正因如此,部分用户试图通过“捷径”快速提升数据,而“杰少卡盟”这类虚拟资源平台,便成为他们搜索“如何用杰少卡盟刷名片赞?”时的关键词。然而,这类操作看似简单,实则暗藏多重风险,其背后更值得探讨的是社交数据真实性与长期价值的平衡问题。

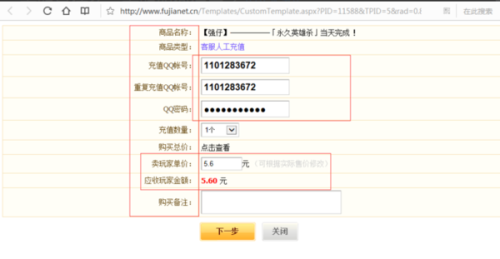

从操作逻辑看,杰少卡盟刷名片赞的本质是“数据造假”的灰色产业链。用户通过杰少卡盟这类平台,通常需要完成注册、充值、选择套餐(如“100赞/19.9元”“500赞/99元”)、提交名片链接等步骤。平台随后通过两种方式实现“刷赞”:一是利用批量注册的虚拟账号(俗称“水军”)进行点赞,这类账号通常无头像、无动态,社交属性极低;二是通过技术手段模拟真实用户行为,如随机切换IP、间隔性操作,试图规避平台检测。表面上看,用户能快速获得高赞数,但这类操作的核心逻辑是“用虚假数据满足虚荣心”,与社交平台鼓励真实互动的初衷背道而驰。

更值得警惕的是,刷名片赞的“性价比”背后隐藏着不可忽视的成本风险。首先是账号安全风险。用户将名片链接提交给杰少卡盟等第三方平台,等于授权对方访问自己的社交账号信息。部分平台可能恶意收集用户数据,甚至用于盗号、诈骗等违法活动。其次是平台规则风险。微信、钉钉、LinkedIn等主流社交平台均明确禁止刷量行为,一旦被检测到,轻则删除虚假数据、限制功能,重则永久封禁账号。去年某企业因通过卡盟刷LinkedIn名片赞,导致公司主页被平台封禁,直接影响了海外客户的信任度,得不偿失。

从社交价值维度分析,刷名片赞是一种“饮鸩止渴”的短期行为。社交的本质是建立真实连接,名片赞的意义在于传递“被认可”的信号,而非单纯的数量堆砌。试想,当合作方看到你的名片赞中有大量“僵尸号”(无头像、无互动记录的账号),或发现点赞时间集中在凌晨、间隔仅1秒(明显是机器操作),反而会质疑你的专业度与信誉。正如某互联网公司HR在采访中提到:“我们不会通过名片赞数量判断候选人,反而会关注互动质量——真实的评论、有深度的讨论,比100个虚假点赞更有价值。”

杰少卡盟等平台的流行,折射出部分用户对“社交数据化”的误解。在算法驱动的社交生态中,数据确实能影响曝光率与推荐权重,但这并不意味着“数据=影响力”。真正有价值的社交数据,源于持续的内容输出、真诚的人际互动和专业的行业沉淀。例如,某创业者坚持在LinkedIn分享行业洞察,通过真实评论与潜在客户建立联系,即使名片赞数不足百,也能精准触达目标合作方;反观依赖刷赞的用户,即便数据亮眼,也难以转化为实际商业机会。

那么,如何在不违规的前提下提升名片赞的真实价值? 答案回归到社交的本质——提供价值。具体而言,可通过三个维度优化:一是内容深耕,在社交平台发布与个人/行业相关的优质内容(如案例分析、经验总结),吸引同频用户主动点赞;二是互动升级,主动关注同行、潜在客户,真诚评论对方动态,建立双向连接;三是场景延伸,在线下交换名片时,引导对方在社交平台添加并备注“线下见面”,自然提升真实点赞数。这些方法虽耗时较长,但能积累“高质量赞”——每个点赞背后都是一次真实的人际触达,远比虚假数据更有长期价值。

归根结底,“如何用杰少卡盟刷名片赞?”这一问题的答案,不应是操作步骤的罗列,而应是风险认知的觉醒。社交数据是个人品牌的“数字资产”,其真实性与合规性远比数量更重要。与其在虚假数据的泡沫中寻求短暂满足,不如回归社交的本质——用真实内容建立信任,用真诚互动创造价值。毕竟,能带来长期合作的,从来不是名片上的赞数,而是他人对你专业度的认可。