在QQ群生态中,社交互动本应基于真实兴趣与价值连接,但“互相刷赞”现象的异化,正让部分群组沦为虚假互动的温床。这类群组以“互赞”“互粉”为核心机制,通过机械化的点赞任务维持虚假活跃度,不仅扭曲了群内生态,更让用户陷入“数据泡沫”的陷阱。如何精准识别互相刷赞的QQ群,成为维护真实社交体验的关键,需从行为特征、内容生态、群规机制等多维度切入,穿透表象直抵本质。

一、群成员互动:“点赞机器”的行为痕迹

互相刷赞的QQ群,最显著的破绽在于成员互动的“非人化”特征。正常社交群中,点赞往往伴随内容共鸣——成员会对有价值的观点、有趣的分享或情感共鸣的动态自然回应,且点赞对象具有随机性与个性化。但在刷赞群中,点赞行为呈现出高度的模式化:

一是时间戳的同步性。群内成员常在固定时段(如早晚高峰、午休时间)集中点赞,且时间间隔极短,甚至出现“秒赞”现象——一条消息发出后,数十个点赞在10秒内密集涌现,显然缺乏真实阅读与思考过程。

二是内容的无差别性。无论消息内容是否有价值(如“今天天气真好”“打卡第3天”),成员都会机械点赞,甚至对广告、谣言、低质内容也照赞不误,点赞行为与内容质量完全脱钩。

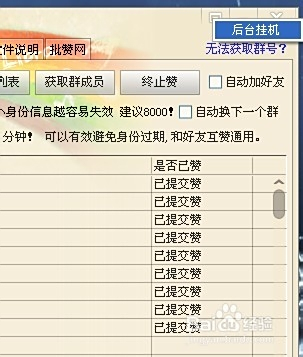

三是成员画像的异常性。刷赞群常聚集大量“僵尸号”或“小号”,这些账号往往注册时间短、头像为默认图片、昵称格式统一(如“点赞小助手”“互赞专员123”),且无任何真实社交动态(如朋友圈、空间内容空白)。此外,部分成员会频繁切换账号在不同群组同步刷赞,其发言内容多为“已赞”“轮到我了”“求回赞”等任务式语句,缺乏情感表达。

二、内容生态:“空心化”的群内氛围

互相刷赞的QQ群,内容生态往往呈现“空心化”特征——缺乏有价值的原创内容,充斥着为点赞而生的“任务型信息”。

一方面,原创内容的稀缺性。正常兴趣群会有深度讨论、经验分享、资源互助等高质量内容,而刷赞群中,成员的发言多为碎片化、无意义的内容,如“求点赞”“互赞链接”“打卡第X天(无具体内容)”,甚至直接转发网络段子、表情包填充聊天框,目的是触发点赞任务,而非传递价值。

另一方面,内容的模板化与重复性。为快速完成点赞任务,成员会复制粘贴固定格式的内容,例如“今天打卡读书1小时,求点赞鼓励!”“分享一首歌,喜欢的朋友点个赞吧”,此类内容往往缺乏个人真实体验,且同一成员每日发布的“打卡内容”高度雷同,本质是“为赞而发”的表演。

更值得注意的是,刷赞群中鲜少出现深度互动——即便有成员尝试发起话题讨论,也常因无人回应而迅速沉底,取而代之的是“点赞接龙”“互赞打卡”等任务信息,形成“点赞-回赞-再点赞”的闭环,彻底挤压了真实交流的空间。

三、群规机制:“利益导向”的明规则

正常QQ群的群规通常围绕“主题相关”“文明交流”“禁止广告”等核心内容,而互相刷赞的群组,其群规往往将“互赞”作为硬性要求,甚至形成一套“任务-奖励-惩罚”的利益链条。

群规的明确化:这类群会在公告中直接列出“互赞规则”,如“每日需为群内10条消息点赞”“发布动态后需@管理员登记,否则不予回赞”“未完成日点赞任务者将被移出群组”等,将点赞行为量化为“任务指标”,彻底剥离社交的情感属性。

奖励机制的物质化:为激励成员刷赞,群主或管理员常设置“点赞排行榜”,对点赞数量前几名的成员给予虚拟奖励(如群内头衔、管理员权限)或实际利益(如现金红包、外部资源链接),甚至引导成员通过“点赞换流量”“点赞换关注”等方式,将虚假互动与外部利益绑定。

惩罚机制的强制性:对于未完成点赞任务的成员,群组会采取“警告-禁言-移出”的阶梯式惩罚,部分极端群组甚至会要求成员缴纳“保证金”以确保任务完成,形成“刷赞-获利-被罚-再刷赞”的恶性循环,将群组异化为“点赞工厂”。

四、技术辅助:利用QQ功能辅助判断

除了观察行为与内容,还可借助QQ自带功能提升识别效率:

一是群成员等级与活跃度匹配度。正常群中,高等级成员通常因深度参与讨论而活跃度高,但刷赞群中,部分成员等级虽高(因频繁发言刷屏),但其活跃度完全依赖点赞任务,真实发言量极少,两者呈现“倒挂”现象。

二是消息“赞”与“评论”的比例。真实互动中,评论往往比点赞更能体现深度参与,而刷赞群中“赞”的数量远超评论,且评论多为“赞”“支持”等单字回复,缺乏实质性内容。

三是群文件与相册内容。部分刷赞群会将“互赞教程”“点赞工具”“成员互赞名单”等文件上传至群文件,或在相册中存储用于点赞的“素材图”(如统一格式的打卡图片),这些痕迹可作为辅助判断依据。

五、识别后的行动:规避与共建健康生态

识别互相刷赞的QQ群后,用户需及时采取行动:对个人而言,应果断退出此类群组,避免陷入虚假互动的消耗;对社群运营者而言,需建立“内容价值优先”的群规,通过优质话题、深度讨论激活真实互动;对平台而言,可借助算法识别异常点赞行为(如短时间内大量重复点赞、非活跃账号集中点赞),并设置“真实互动指数”参考,帮助用户辨别群组质量。

归根结底,互相刷赞的QQ群是社交异化的产物,其本质是对“真实连接”的背离。识别它们,不仅是规避低效社交的技巧,更是对健康社交生态的守护——唯有拒绝虚假互动的热闹,才能让QQ群回归“兴趣共鸣地”与“价值交换站”的本质,让每一次点赞都源于真诚,每一次交流都充满温度。