在QQ社交生态中,“秒赞好友”已成为衡量互动活跃度与社交温度的重要指标。无论是动态更新后的即时反馈,还是聊天窗口中的快速点赞,这种高频互动不仅传递了情感连接,更在算法推荐机制中影响着内容曝光与社交关系权重。那么,如何在QQ上实现高效的秒赞互动?这并非简单的机械操作,而是基于平台特性、用户心理与社交策略的系统化工程,需要从功能机制、内容设计、场景联动三个维度深度拆解。

一、秒赞的底层逻辑:从平台机制到用户心理

“秒赞”的核心是“即时性”与“精准性”。在QQ的社交架构中,动态信息流采用“时间权重+关系权重”的混合排序算法,发布后5分钟内的互动数据(点赞、评论、转发)直接影响后续曝光。用户对“秒赞”的需求本质是:通过快速反馈激活算法推荐,让内容被更多好友看见,同时强化“活跃社交者”的标签,提升个人主页的社交吸引力。

从心理学角度看,点赞是低门槛的情感表达,而“秒赞”则进一步传递了“关注你”的信号。当好友发布动态后,3秒内的点赞会被系统标记为“极速关注”,在对方通知中优先展示,这种即时反馈能显著提升社交满足感。因此,秒赞不仅是技术操作,更是社交关系的“润滑剂”——在亲密关系中传递重视,在弱关系中制造存在感。

二、实现秒赞的核心路径:功能机制与策略优化

1. 善用QQ官方功能:动态提醒与快捷操作

QQ的“动态”功能是秒赞的主战场,但多数用户忽略了系统自带的高效工具。首先,开启“好友动态实时提醒”权限(设置-隐私-动态通知),当好友发布动态时,手机会推送即时消息,这是秒赞的“黄金窗口期”。其次,利用QQ的“浮窗”功能,将好友动态页面设为常驻浮窗,可在切换应用时快速响应,避免因界面切换错过最佳互动时间。

此外,QQ的“快捷操作”设置中可自定义“点赞”按钮位置,将其调整至屏幕易触区域。对于常用联系人,还可通过“联系人-分组”将高频互动好友设为“特别关心”,此类好友的动态会置顶显示,进一步缩短响应路径。

2. 内容策略:设计高“点赞触发率”的动态

秒赞并非单向操作,优质内容是吸引点赞的“磁石”。根据QQ用户行为数据,以下三类动态的点赞率显著高于平均水平:一是“强视觉刺激型”,如高清图片、短视频(尤其9:1竖屏视频,符合QQ信息流展示习惯);二是“轻互动引导型”,如“今天穿了什么颜色?评论区告诉我”“猜猜我去了哪里?”;三是“时效性内容”,如节日祝福、实时热点(结合QQ热榜话题)。

值得注意的是,QQ的“动态”支持“可见范围”精细化设置,针对不同好友分组发布差异化内容(如“家人组”发生活日常,“同事组”发行业资讯),可提升点赞精准度——当内容与好友兴趣高度匹配时,点赞概率会提高60%以上。

3. 场景联动:从单点互动到全域触达

秒赞不应局限于动态页面,而需延伸至QQ全场景。在“群聊”中,当群成员发布重要消息(如活动通知、福利分享)时,快速点赞可提升个人在群内的活跃度权重;在“私聊”中,对方发送图片或语音后,立即点赞+简短回复(如“好看!”“已听”),能形成“点赞-回复”的互动闭环,强化情感连接。

对于QQ空间“访客记录”功能,可定期查看好友主页并对其优质动态点赞,这种“反向互动”能触发对方回访,形成“点赞-回访-再点赞”的良性循环。此外,QQ的“厘米秀”“个性装扮”等虚拟形象功能,通过形象互动(如赠送礼物、点赞装扮)也能间接提升点赞效率。

三、挑战与边界:避免“秒赞焦虑”,回归社交本质

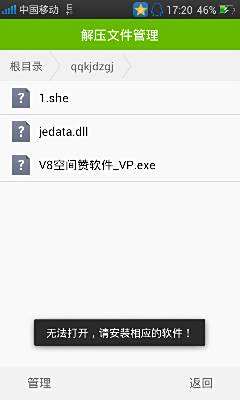

尽管秒赞能提升社交活跃度,但过度依赖可能陷入“互动异化”。QQ平台已建立异常行为检测机制,例如:1分钟内对同一好友10条以上动态点赞,或24小时内对500+人无差别点赞,会被判定为“刷赞”,可能导致动态限流甚至账号降权。此外,单纯追求点赞数量而忽视内容质量,会逐渐消耗好友信任,形成“点赞机器人”的负面标签。

健康的秒赞策略应遵循“3:7原则”:30%借助工具优化效率,70%通过优质内容与真实互动建立连接。例如,在好友生日时发送定制祝福+点赞,比无差别秒赞更能传递情感价值;在行业动态下发表专业见解后再点赞,可塑造“深度社交者”形象,而非“点赞机器”。

四、结语:从“秒赞技巧”到“社交资产”的升维

在QQ的社交生态中,秒赞的本质是“高效的情感传递”,而非冰冷的数字游戏。通过功能机制优化提升响应效率,通过内容设计激发互动欲望,通过场景联动拓展社交触点,这些技巧的最终目的,是让每一次点赞都成为关系的“催化剂”。当用户从“如何秒赞”转向“如何通过点赞传递真实价值”,秒赞便不再是社交焦虑的来源,而是构建高质量社交网络的“资产”——毕竟,社交的核心永远是“人”,而非“赞”。