在QQ社交生态中,“如何在QQ上拉圈圈刷赞”已成为许多用户关注的实操课题。这种看似简单的互动行为,实则暗含社交心理、平台规则与内容运营的多重逻辑。当一条动态的点赞数从个位数跃升至三位数,用户获得的不仅是数字上的满足,更是对自身社交价值的隐性确认——这背后,是QQ作为年轻化社交平台,其互动机制与用户心理需求的深度耦合。

一、底层逻辑:社交认同与平台曝光的共生关系

“拉圈圈刷赞”的核心,本质是用户对“社交资本”的追逐。QQ空间的“动态圈”基于强关系链传播,好友点赞不仅是对内容的认可,更是一种“社会认同”的体现。心理学中的“从众效应”表明,当一条动态的点赞数较高时,更容易吸引后续用户的互动,形成“曝光-点赞-更多曝光”的正向循环。

从平台机制看,QQ的算法推荐会优先推送高互动内容。例如,同一时间发布的动态,点赞数较高的会出现在“好友动态”页面的更靠前位置,从而获得更多自然曝光。这种“流量倾斜”机制,直接刺激用户通过“拉圈圈刷赞”提升动态权重,进而扩大在社交圈的影响力。值得注意的是,“圈圈”不仅是QQ空间的代名词,更代表着用户所处的社交圈层——不同圈层(如同学群、兴趣群、工作群)的点赞行为,对用户社交价值的意义截然不同。

二、有效策略:从“被动等待”到“主动运营”的思维升级

想要在QQ上实现“拉圈圈刷赞”,关键在于打破“等待他人点赞”的被动心态,转向“主动设计互动场景”的内容运营。以下策略基于QQ平台特性与用户行为习惯总结,既合规又高效。

1. 内容设计:击中“圈圈”的情感共鸣点

QQ用户以Z世代为主,内容需兼顾“趣味性”与“互动性”。例如:

- 情感共鸣型:发布“毕业季的遗憾”“你QQ里最久未联系的好友”等话题,利用“怀旧情绪”引发好友自发评论点赞;

- 挑战参与型:发起“QQ空间晒童年照挑战”“方言配音大赛”等,设置简单参与门槛,鼓励好友通过点赞支持;

- 实用价值型:分享“QQ隐藏功能教程”“期末复习资料包”,满足用户“实用需求”,自然获得点赞收藏。

2. 圈层运营:构建“点赞互惠”的社交网络

“拉圈圈”的核心在于“圈层联动”。可通过以下方式激活不同圈层的互动:

- 强关系优先:先与QQ好友列表中的“死党”“闺蜜”互动,让他们成为第一批点赞者,形成“初始热度”;

- 兴趣圈渗透:加入QQ兴趣群(如追星群、游戏群),在群内发布与群主题相关的内容,吸引群友点赞并扩散到各自动态圈;

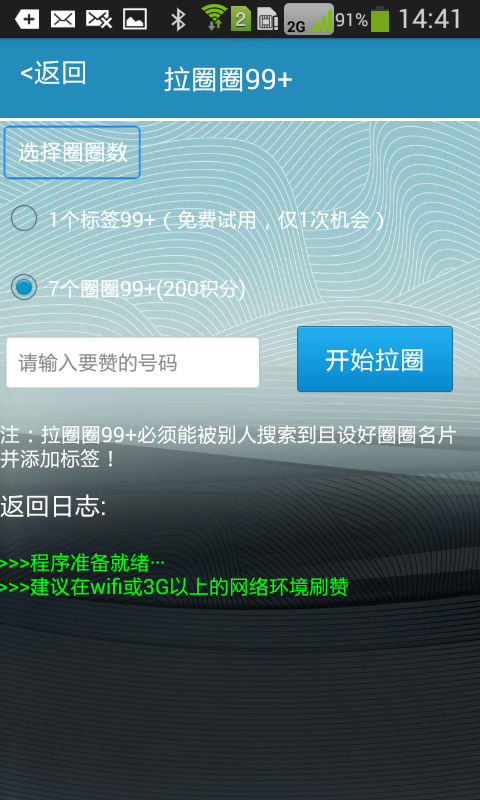

- 跨圈层联动:与其他QQ用户“互赞互助”(如加入“QQ点赞互助群”),但需注意频率,避免被平台判定为“异常互动”。

3. 时间与频率:把握QQ用户活跃的“黄金窗口”

QQ用户活跃时段呈现明显的“碎片化”特征:

- 晚高峰(19:00-22:00):学生党、上班族下班后的社交高峰,此时发布动态可获得更高初始互动;

- 周末午间(12:00-14:00):休闲时段,用户更愿意浏览动态并参与互动;

- 特殊节点:节假日、QQ周年庆等时间点,平台流量大,结合热点话题发布内容,易获得自然点赞。

三、价值与风险:社交资本的双刃剑

“如何在QQ上拉圈圈刷赞”的背后,是对“社交价值”的量化追求。从积极层面看,较高的点赞数能提升用户在社交圈中的“话语权”,例如在班级群、工作群中,高互动动态更容易获得关注,甚至可能带来实际机会(如兼职推荐、活动合作)。对商家而言,“QQ刷赞”是低成本推广手段,通过高点赞动态吸引潜在客户,提升品牌曝光。

但过度追求“刷赞”也存在风险:一是内容同质化,为点赞而模仿热门内容,导致失去个人特色;二是社交疲劳,频繁请求好友点赞可能引发反感,损害真实社交关系;三是平台监管风险,QQ对“异常点赞”(如使用第三方软件、刷赞群)有严格限制,轻则限流,重则封号。社交互动的本质是价值交换,而非单纯的数字竞赛,若本末倒置,反而会陷入“点赞焦虑”的恶性循环。

四、理性回归:从“刷赞”到“构建真实连接”

随着QQ用户逐渐成熟,“追求质量而非数量”的社交趋势愈发明显。与其纠结“如何在QQ上拉圈圈刷赞”,不如将精力放在“产出有价值的内容”和“维护真实的社交关系”上。例如,通过QQ空间分享专业知识、生活感悟,或发起线下活动(如QQ群聚会),让点赞成为社交互动的自然结果,而非刻意追求的目标。

在QQ的社交场域中,真正持久的“圈圈影响力”,从来不是靠刷赞得来的,而是靠每一次真实的互动、每一个有温度的连接慢慢积累起来的。当用户不再被数字裹挟,反而能在QQ的“圈圈”世界里,找到属于自己的社交归属感。