2015年,移动互联网进入爆发式增长阶段,微信、微博、QQ空间等社交平台成为用户生活的重要组成部分,“点赞”作为社交互动的核心符号,逐渐演变为衡量内容价值与个人影响力的隐形指标。在此背景下,“移动刷赞代码”作为快速提升点赞量的技术手段,开始在技术社群与灰色地带中流传,其获取方式与技术逻辑成为部分用户关注的焦点。然而,这种看似便捷的“捷径”,背后隐藏着技术风险、伦理争议与平台治理的多重博弈。

2015年移动刷赞代码的技术原理:底层逻辑与实现路径

要理解“2015年移动刷赞代码如何获取”,首先需明确其技术基础。彼时移动端刷赞的核心逻辑,是通过模拟用户操作行为或调用平台未公开接口,实现自动化点赞。具体而言,技术路径主要分为两类:一类是基于安卓系统的开放性,利用Root权限或应用签名漏洞,通过脚本或第三方工具劫持点赞接口;另一类则是针对iOS系统的越狱生态,通过越狱后安装的插件或证书信任,实现跨应用自动化操作。

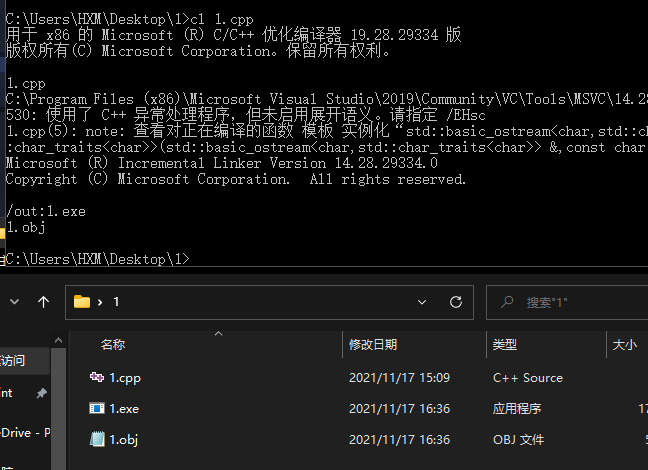

安卓端的技术实现多依赖Xposed框架或Substrate等Hook工具,通过修改系统或应用的API函数,拦截点赞请求并伪造用户行为。例如,部分开发者通过分析社交App的点赞接口协议(如HTTP请求头、参数加密方式),编写Python脚本或使用Auto.js等自动化工具,模拟点击、滑动等动作,实现批量点赞。而iOS端因系统封闭性较高,需通过越狱(如 evasi0n、Pangu工具)安装MobileSubstrate或Cydia Substrate,再通过诸如“点赞精灵”等插件,在系统层面注入点赞逻辑。这种技术差异直接影响了代码的获取方式与使用门槛。

2015年移动刷赞代码的获取途径:技术社群、灰色交易与自主开发

在2015年的技术生态中,移动刷赞代码的获取并非单一渠道,而是形成了分层、分级的流通网络。对于具备一定编程能力的用户而言,技术社群是主要来源。XDA Developers、CSDN、GitHub等平台曾有开发者分享过基于安卓的点赞脚本源码,这些代码通常以开源形式存在,用户需根据自身设备型号与系统版本进行适配修改。例如,有开发者通过抓包工具(如Charles、Fiddler)分析微博点赞接口的请求参数,编写出可自定义点赞数量与频率的Python脚本,并在技术论坛中附带详细教程,吸引了不少技术爱好者尝试。

而对于非技术用户,“灰色交易”则成为更直接的途径。当时的一些电商平台与社交群组中,出现了售卖“移动刷赞工具”或“定制代码”的商家,价格从几十元到数百元不等。这些工具通常封装为APK安装包或iOS越狱插件,用户无需了解底层技术,只需简单设置即可使用。值得注意的是,这类“成品工具”往往暗藏风险——部分开发者通过代码植入恶意程序(如挖矿脚本、隐私窃取模块),导致用户设备沦为“肉鸡”。此外,还有部分交易以“教程+代码”的形式打包出售,但实际内容多为过时或失效的协议,用户付费后难以实现刷赞效果。

自主开发则是少数高阶用户的选择。他们通过分析社交App的客户端代码(如反编译APK或使用Clutch脱壳iOS应用),定位点赞功能的核心模块,再结合自动化测试框架(如Appium)编写脚本。这种方式对开发者的逆向工程能力与移动端开发经验要求较高,但代码的灵活性与可控性也更强。例如,有开发者通过 Frida 动态插桩工具,在运行时 Hook 微博点赞按钮的点击事件,实现无人工干预的自动化操作,这类代码通常只在私密技术圈层中流通。

获取与使用刷赞代码的风险:安全、法律与平台规则的三重红线

尽管“2015年移动刷赞代码”的获取途径看似多样,但其背后潜藏的风险远大于短期利益。从技术安全角度看,非官方渠道获取的代码往往缺乏安全审计,极易携带恶意代码。例如,安卓端的刷赞工具可能要求用户授予Root权限,从而窃取通讯录、短信等隐私信息;iOS越狱插件则可能通过证书信任机制,拦截用户数据传输,导致账号被盗用。2015年多地警方通报的案例显示,部分用户因使用第三方刷赞工具,导致社交账号被封,甚至面临资金损失。

从法律与规则层面看,刷赞行为本质上是对平台规则的违反。微信、微博等平台在用户协议中明确禁止“使用外挂、机器人等非人工方式刷取赞、评论等数据”,一旦被检测到,轻则限流、封禁账号,重则可能面临法律诉讼。尤其是对商业账号而言,虚假流量不仅违反《反不正当竞争法》,还可能损害品牌信誉,得不偿失。此外,获取刷赞代码的“灰色交易”本身游走在法律边缘,若涉及破解平台系统、侵犯著作权等行为,更可能触犯刑法。

从技术可持续性看,2015年社交平台已开始加强反作弊机制。例如,微博通过分析用户行为特征(如点赞频率、设备指纹、IP地址异常)识别刷赞行为;微信则通过“设备信任体系”限制同一设备的异常操作。这意味着,即使获取到有效的刷赞代码,也难以长期规避平台检测,代码的生命周期往往较短,用户需不断寻找更新版本,陷入“获取-失效-再获取”的恶性循环。

从“刷赞代码”看移动互联网早期的技术滥用与治理反思

2015年移动刷赞代码的兴衰,折射出移动互联网发展初期的技术滥用现象。在流量红利期,部分开发者与用户将技术能力异化为“钻空子”的工具,试图通过代码破解平台规则,获取短期利益。然而,这种“捷径”最终被证明是饮鸩止渴——随着平台治理技术的成熟与法律法规的完善,刷赞代码逐渐退出主流视野,取而代之的是内容生态的规范化发展。

如今回看,2015年的刷赞代码之争本质上是技术伦理与平台治理的早期博弈。技术本身并无善恶,但如何使用技术,决定了其价值方向。对于开发者而言,应将能力用于优化用户体验、创新交互方式,而非破坏规则;对于用户而言,真实社交价值的建立,从来不是依靠虚假数据,而是优质内容与真诚互动。移动刷赞代码的获取史,更像一面镜子,照见了技术狂热时代下的浮躁与清醒——唯有尊重规则、坚守伦理,技术才能真正服务于人的需求,推动行业健康前行。