2017年QQ名片刷赞的操作逻辑,本质上是社交货币虚拟化时代的产物。当点赞数从单纯的互动符号演变为个人社交影响力的量化指标,大量用户开始寻求通过技术手段或资源置换快速提升数据,而QQ作为彼时年轻用户最集中的社交平台,其名片功能自然成为这一需求的集中体现。要理解2017年QQ名片刷赞的具体操作,需从技术工具、资源网络、风险规避三个维度切入,同时结合当时平台生态与用户心理,才能还原这一现象的全貌。

2017年QQ名片点赞的核心价值,在于其社交场景中的“可视化认同”。彼时QQ不仅是通讯工具,更是年轻用户的身份展示窗口——头像、签名、说说、留言板构成个人形象的“数字橱窗”,而点赞数则成为橱窗中最直观的“人气标签”。在班级群、兴趣群等强关系社交圈中,高赞名片往往意味着更高的社交地位或话题影响力;甚至在部分网络交友场景中,点赞数成为筛选“活跃用户”的隐性标准。这种需求催生了“刷赞”行为,而操作路径则直接反映了当时的技术条件与平台规则。

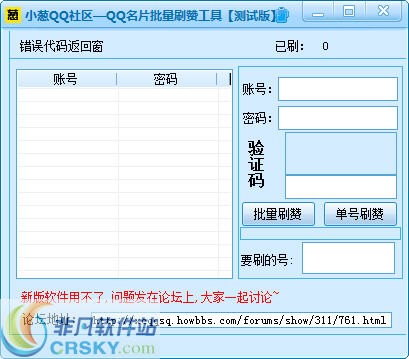

从操作方法来看,2017年QQ名片刷赞主要分为三类:工具辅助刷赞、人工互助刷赞、平台代刷服务。工具类是最常见的形式,用户通过下载第三方“QQ刷赞软件”或浏览器插件实现自动化操作。这类工具通常利用QQ的开放接口或模拟登录技术,通过脚本自动向目标名片的每条说说点赞,部分高级工具还支持“定时刷赞”“批量操作”等功能。其技术原理并不复杂:早期QQ对第三方接口的限制相对宽松,开发者可通过解析网页版或客户端的数据包,获取点赞接口的地址,再通过模拟HTTP请求实现批量点赞。但这类工具的致命缺陷在于安全性——多数软件捆绑木马或盗号程序,用户账号极易被盗或被封禁。

人工互助刷赞则是基于QQ群生态的“资源置换”模式。用户加入专门的“互赞群”“刷赞群”,通过群内公告或私聊发布自己的名片链接,其他群成员点击点赞后,再回赞对方的链接。这种模式的优势在于安全性高(无第三方软件介入),但效率极低——需人工逐一操作,且依赖群成员活跃度。2017年QQ群生态尚未被严格整治,各类兴趣群、地域群、功能群数量庞大,为互助刷赞提供了天然土壤。部分活跃群甚至会制定“互赞规则”,比如“每日需赞满10人才能发布链接”,形成小型互助经济。

平台代刷服务则是商业化的产物,主要存在于淘宝、闲鱼等电商平台。商家提供“QQ名片点赞套餐”,按点赞数量收费(如100赞5元,1000赞30元),用户仅需提供QQ号和密码,商家通过人工或工具完成刷赞。这类服务的优势在于便捷高效,但风险同样显著:商家可能使用盗号或违规工具操作,导致用户账号被腾讯风控系统永久封禁。2017年腾讯已开始打击刷赞行为,但技术手段尚未完善,部分代刷商家通过“分时段刷赞”“真人模拟点击”等方式规避检测,维持着灰色产业链。

然而,无论哪种操作方式,都无法绕过2017年QQ平台的风控逻辑。腾讯的“反刷系统”主要通过三个维度识别异常行为:点赞频率(短时间内大量点赞同一账号)、IP地址(同一IP登录多个账号)、设备指纹(同一设备操作多个账号)。一旦触发风控,轻则限制点赞功能,重则冻结账号。因此,熟练用户在操作时会采取“规避策略”:比如使用不同IP登录(手机流量切换)、控制点赞速度(每小时不超过20次)、更换设备操作(电脑、手机交替),甚至通过“养号”降低风险——用正常社交行为积累账号信用,再进行小规模刷赞。

更深层次看,2017年QQ名片刷赞的操作逻辑,映射出年轻用户在社交焦虑下的“数据崇拜”。在社交媒体时代,“被看见”成为核心需求,而点赞数作为最易获取的数据指标,被异化为“社交价值”的直接证明。这种心理驱动下,用户愿意冒险尝试各类操作,却忽略了社交的本质是真实互动——刷来的点赞无法带来真正的情感连接,反而可能因账号风险造成更大的损失。随着腾讯风控系统的升级(如2018年后全面封禁第三方接口)以及用户对社交认知的成熟,QQ名片刷赞逐渐淡出主流视野,但其操作路径与技术逻辑,仍为理解社交媒体时代的“数据焦虑”提供了典型样本。

回望2017年,QQ名片刷赞的操作既是技术适应性的产物,也是社交生态变迁的缩影。当虚拟数据与真实身份深度绑定,用户在追求“数字光环”的同时,更需要警惕的是:社交的价值从不在点赞的数量,而在每一次互动的温度。