2017年的QQ社交生态中,个人名片不仅是身份的象征,更是社交形象的浓缩展示,而“点赞数”作为名片最直观的互动数据,直接关系到用户的社交价值感知。在这一背景下,“2017年QQ名片刷赞方法”悄然成为部分用户追逐的热门话题,其背后既有对社交认同的渴望,也折射出即时通讯时代个人形象管理的深层逻辑。

社交形象的数据化表达,是驱动2017年QQ名片刷赞现象的核心动力。彼时,QQ仍是年轻群体的主要社交阵地,学生、职场新人通过名片展示个人信息、兴趣标签乃至生活态度,而点赞数则成为衡量“受欢迎程度”的量化指标。班级群里,高赞名片往往能带来更多关注;兴趣社群中,点赞数高的用户更容易获得话语权;甚至在部分校园社交场景中,名片赞数被戏称为“社交货币”,直接影响人际关系的初始建立。这种“以点赞论英雄”的潜意识,催生了用户对提升点赞数的迫切需求,也为各类刷赞方法提供了生存土壤。

2017年流行的QQ名片刷赞方法,大致可分为三大类,每一类都对应着不同的技术逻辑与用户需求。最基础的是手动互助式刷赞,用户通过加入“QQ互赞群”“刷赞互助群”等社群,群成员之间通过手动点击名片点赞按钮实现“礼尚往来”。这类方法操作简单、风险较低,依赖用户的社交关系链拓展,但效率也受限于群活跃度——若群成员数量不足或参与度不高,往往需要耗费大量时间才能获得少量点赞。对于时间充裕、追求“安全第一”的用户而言,这是当时的主流选择。

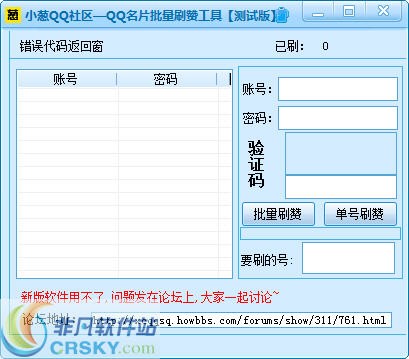

效率更高的是工具辅助式刷赞,其中最具代表性的是QQ群机器人与第三方脚本。QQ群机器人通过管理员设置特定指令(如“@机器人 刷赞”),利用QQ的群发功能或API接口,自动向群成员或好友发送名片点赞请求。这类方法的优势在于批量操作,能快速积累点赞数,但依赖群主的权限设置,且容易被腾讯系统识别为“异常行为”——若机器人发送频率过高,可能导致群成员被临时限制社交功能。第三方脚本则更为隐蔽,用户通过下载安装所谓的“刷赞软件”,授权其读取QQ好友列表后,脚本模拟人工点击实现自动点赞。这类工具往往打着“一键刷赞”“秒赞神器”的旗号吸引用户,但其背后潜藏巨大风险:部分脚本会植入木马病毒,窃取用户账号密码或隐私信息;腾讯的风控系统也逐步升级,对脚本触发的异常点赞行为进行实时拦截,轻则清零点赞数,重则导致账号封禁。

更具“创意”的是社交场景化刷赞,即通过设计特定情境引导真实用户主动点赞。例如,在QQ空间发布“求赞动态”,配文“点赞过20就发自拍”“名片赞到100抽3位好友送皮肤”,利用好友的好奇心与利益驱动实现点赞增长;或是在班级群、社团群发起“互赞接龙”,用户按顺序给群成员名片点赞,形成“你赞我赞大家赞”的连锁反应。这类方法本质上是将“刷赞”包装成社交游戏,既满足了用户的点赞需求,又维持了社群的活跃度,因此在学生群体中尤为流行。但其效果高度依赖社群凝聚力,若过度使用,反而容易引发反感,被贴上“刻意讨好”的标签。

然而,2017年QQ名片刷赞的繁荣背后,是平台治理与用户需求的持续博弈。腾讯作为平台方,始终将“真实社交”作为核心原则,对刷赞行为持严厉打击态度。当年,QQ安全团队通过升级风控算法,识别出短时间内异常集中的点赞行为(如同一IP短时间内给多个不同用户点赞、非好友间频繁点赞等),并对相关账号进行警告、限制功能甚至永久封禁的处理。这一系列措施,使得依赖工具的刷赞方法风险陡增,而手动互助与场景化刷赞因更贴近真实社交逻辑,反而得以“幸存”更长时间。

从更深层次看,2017年QQ名片刷赞现象的兴起,反映了数字时代社交焦虑的具象化。当点赞数成为衡量社交价值的标尺,用户便容易陷入“数据竞赛”的怪圈——为了追求更高的数字,不惜牺牲真实互动的质量。这种焦虑在青少年群体中尤为明显:他们渴望通过点赞数获得同龄人的认可,却可能在刷赞过程中逐渐迷失自我,将虚拟数据等同于真实的社交能力。事实上,社交的本质在于情感连接,而非冰冷的数字堆砌。2017年的刷赞方法或许能在短期内提升点赞数,却无法换来真正的友谊与认同,反而可能因过度依赖“数据伪装”,导致真实社交能力的退化。

回望2017年QQ名片刷赞的种种方法,它们如同社交生态中的一面棱镜,既折射出年轻群体对认同感的迫切需求,也暴露了数据化社交的潜在陷阱。如今,随着微信、抖音等平台的崛起,QQ的社交地位虽有所下降,但“点赞”作为社交互动的核心形式依然存在,只是形式从QQ名片延伸到了朋友圈、短视频等场景。刷赞方法或许已迭代升级,但其背后的逻辑始终未变:当社交价值被过度量化,用户便容易陷入“为数字而社交”的误区。或许,2017年的刷赞方法终将成为历史,但对社交价值的理性思考——如何在数据洪流中保持真实自我,如何在虚拟社交中守护情感温度——却值得每个用户长久铭记。毕竟,社交的终极目标,从来不是赞数的高低,而是人与人之间真诚的连接。