2015年的QQ空间里,一条说说下方的点赞数从两位数跳到三位数,往往需要经历一段“静默等待”——不是自然增长的缓慢,而是用户主动“刷赞”过程中的刻意停留。这种“等待”并非技术故障,而是社交资本争夺中的一种策略性延迟,其背后交织着用户心理、平台规则与技术局限的多重博弈。2015年说说刷赞等待的本质,是数字社交时代“认可渴望”与“现实约束”的妥协产物,它既反映了用户对社交符号的过度追求,也揭示了早期社交媒体生态中互动价值的异化过程。

一、点赞的异化:从互动符号到社交货币

2015年,社交媒体的互动逻辑正经历深刻变革。QQ空间作为当时年轻用户的核心社交场,点赞已超越简单的“已阅”功能,演变为一种可量化的“社交货币”。一条说说的点赞数,直接关联着用户在社交圈中的可见度与认可度——班级群里的“人气王”、职场中的“社交达人”,往往通过高赞说说构建身份认同。这种需求催生了“刷赞”行为的普遍化,但用户很快发现,直接获得的点赞缺乏“真实性”,而“等待”后的点赞,反而更具社交价值。

此时的“等待”,并非被动的时间消耗,而是主动的价值赋予。用户通过第三方工具下单刷赞后,往往要求“分时段到账”“间隔5分钟增加10个赞”,这种刻意制造的延迟,让点赞显得更“自然”。正如当时流行的社交话术:“慢慢涨的赞才是真的人气。”这种心理背后,是用户对“虚假繁荣”的警惕与对“真实认可”的渴望——即使知道点赞源于机器,也要通过“等待”模拟真实社交中的渐进式反馈,从而在心理上获得“被看见”的满足感。

二、技术的局限:刷赞工具的“延迟陷阱”

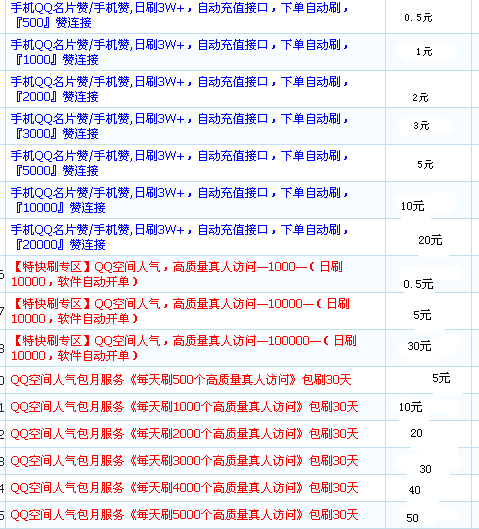

2015年的刷赞技术,远未达到如今的自动化水平。多数第三方工具仍依赖“人工模拟+脚本辅助”的模式:操作者通过大量“养号”(注册长期活跃的QQ账号)形成“点赞池”,再根据用户需求手动分配点赞。这种模式天然存在效率瓶颈:一个账号每天点赞上限有限,多账号切换需规避平台风控,导致刷赞过程必然伴随“等待”。例如,用户购买100个赞,工具方可能分3天完成,每天30-40个,间隔数小时到账——这种技术层面的延迟,被用户解读为“真实性”的保障,反而成为刷赞服务的“增值项”。

同时,QQ空间的反作弊机制也在不断升级。2015年平台已能识别“短时间内同一IP大量点赞”“账号无互动记录突然高频点赞”等异常行为,导致刷赞账号频繁被封。工具方为规避风险,不得不进一步拉长点赞周期,甚至要求用户“自己先发几条说说,再慢慢刷赞”,这种“养号-等待-刷赞”的复杂流程,让“等待”从技术缺陷演变为行业惯例。用户明知效率低下,却不得不接受:在真实社交中,认可本就需要时间积累,刷赞的“等待”,恰好迎合了这种认知惯性。

三、社交的焦虑:等待背后的“比较心理”

2015年的年轻用户,正处于“社交展示”的高峰期。朋友圈、QQ空间的“点赞竞赛”让用户陷入持续的焦虑:同学聚会的合照,别人的说说下赞数破百,自己的却寥寥无几;节日祝福的互动,别人的动态刷屏,自己的却无人问津。这种“比较压力”直接驱动了刷赞行为,而“等待”则成为缓解焦虑的缓冲机制。

用户下单刷赞后,往往会反复刷新页面,观察点赞数的增长变化。这种“等待过程”本身,就是一种心理安慰:至少“有人在关注我”。当点赞数按预期缓慢增长时,用户会将其归因于“朋友的真实互动”,从而暂时摆脱“被边缘化”的恐惧。甚至有用户在社交群里交流“刷赞经验”:“别一次性刷太多,慢慢等,这样别人问起来也好解释。”这种“等待-解释”的闭环,让刷赞行为披上了“合理化”的外衣,用户在等待中不仅获得了数字上的满足,更构建了应对社交质疑的心理防线。

四、规则的博弈:平台与用户的“猫鼠游戏”

2015年,QQ空间对刷赞行为的打击日趋严厉,从“系统自动折叠低赞说说”到“异常账号限权”,平台试图通过规则重建互动的真实性。但用户与工具方的应对策略也在不断进化:从“白天刷、晚上赞”的时间错峰,到“混合真人点赞+机器刷赞”的伪装模式,每一次规则调整,都伴随着“等待周期”的延长。

这种博弈让“等待”成为刷赞生态中的“潜规则”。用户逐渐形成共识:刷赞不是“一蹴而就”的事,而是需要“耐心经营”。例如,有经验的用户会提前一周下单刷赞,配合自己日常的社交互动,让点赞增长与真实行为“同步”。这种“战略性等待”,本质上是用户对平台规则的主动适应——在“真实互动”与“虚假繁荣”之间,通过时间差寻找平衡点。平台的反作弊机制越严格,用户的“等待”就越从容,甚至将“长时间不被发现”视为刷赞成功的标志。

结语:等待中的社交镜像

2015年说说刷赞的“等待”,是一面折射数字社交初期的镜子。它照见了用户对认可的病态渴望,技术的局限与突破,平台与用户间的规则博弈,更揭示了社交媒体互动的深层矛盾:当点赞成为社交货币,真实与虚假的界限便逐渐模糊。这种“等待”并非孤立现象,而是数字时代社交焦虑的缩影——我们渴望被看见,却又害怕被看穿;追求符号化的认可,却又依赖真实情感的支撑。

如今,短视频平台的“火箭”“嘉年华”已取代QQ空间的点赞,互动方式不断迭代,但对“社交认可”的追求从未改变。回望2015年的刷赞等待,我们或许能更清醒地认识到:真正的社交价值,从来不在数字的堆砌中,而在每一次真诚的互动里。那些被“等待”拉长的点赞数,终将随着时间褪色,而人与人之间真实的情感连接,才是无需等待的永恒光芒。