兼职工资算工资还是劳务报酬?法定节假日怎么算?

在实践中,许多人将“兼职工资”与“劳务报酬”混为一谈,认为两者都是为提供临时性服务所获得的酬劳。然而,从法律与税务的视角审视,这两个概念指向的是两种截然不同的法律关系,其背后隐藏的权利义务,尤其是在法定节假日的薪酬计算上,更是有着云泥之别。厘清二者的界限,不仅是维护自身合法权益的前提,更是现代职场人必备的法律常识。

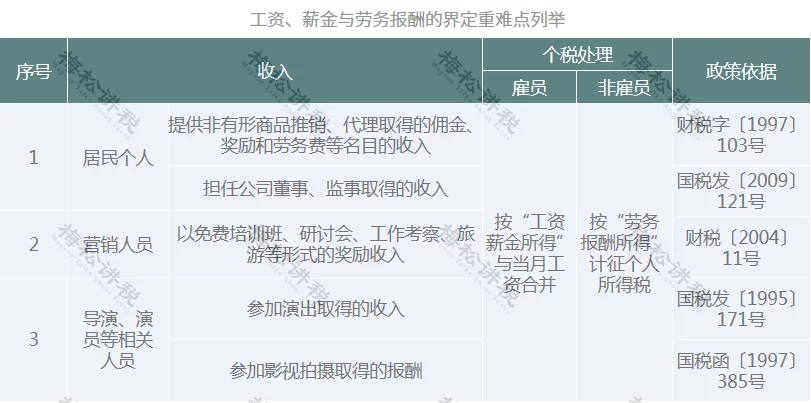

首先,我们必须从根源上理解这两种关系的本质差异:劳动关系还是民事关系。“兼职工资”这个说法,在法律上更精确的对应是《劳动合同法》中定义的“非全日制用工”。这是一种特殊的劳动关系形式。其核心特征在于,劳动者与用人单位之间存在着人格上、经济上和组织上的从属性。换言之,你需要接受用人单位的管理、遵守其规章制度,工作内容是用人单位业务的有机组成部分。这种关系受《劳动法》、《劳动合同法》等系列法律的强力保护。而“劳务报酬”则源于一种平等的民事关系,即劳务关系。在这种关系中,提供劳务的一方与接受劳务的一方地位平等,不存在管理与被管理的隶属关系。你更像一个独立的“服务承包商”,按照约定完成一项或几项特定的工作,交付工作成果后获取报酬。这种关系主要由《民法典》中的合同编来调整,保护力度和方式与劳动关系迥异。

正是这种本质差异,导致了法定节假日薪酬计算规则的巨大分野。对于被认定为“非全日制用工”的兼职者,其权益保障向全日制劳动者看齐。根据我国《劳动法》第四十四条的规定,法定休假日安排劳动者工作的,用人单位应当支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。这意味着,如果你与用人单位建立的是非全日制用工关系,那么在国庆、春节等11天法定节假日当天工作,你有权获得300%的日或小时工资作为加班费,这笔费用不能以调休、补假等方式替代。例如,约定的小时工资为30元,在法定节假日工作8小时,你当天应得的报酬就是30元/小时 × 8小时 × 3 = 720元,而非简单的240元。这是法律的强制性规定,是劳动者不可剥夺的权利。

然而,一旦你的工作被界定为劳务关系,领取的是“劳务报酬”,那么法定节假日的薪酬计算就完全是另一番景象了。在民事关系中,遵循的核心原则是“意思自治”,即“约定优先”。法律并没有强制规定在法定节假日提供劳务必须支付额外的“加班费”。你最终能拿到多少钱,完全取决于你与对方签订的劳务合同或口头协议中是如何约定的。如果合同明确规定“本项目总报酬5000元,无论工期是否跨越节假日”,那么即便你在法定假日里废寝忘食,你的报酬总额依然是5000元。反之,如果合同中约定了“法定节假日工作,劳务费用按平日标准的1.5倍计算”,那么你就有权依据此条款主张额外报酬。因此,对于以劳务关系为基础的兼职者而言,节假日的“加班费”并非法定权利,而是合同权利。这警示我们,在接洽此类工作时,事先将节假日工作的报酬问题白纸黑字地明确下来,是至关重要的自我保护手段。

那么,如何判断自己究竟属于哪种情况?这里有几个常见的场景可以帮助大家进行初步判断。*在校学生利用课余时间进行的兼职,例如在餐厅做服务员、做家教等,绝大多数情况下被认定为劳务关系。*因为在校学生通常尚未建立主要的劳动关系,其兼职的目的多是社会实践或赚取生活费,与用人单位之间的人身依附性较弱,因此其所得一般按“劳务报酬”项目由支付方代扣代缴个人所得税。而对于已经步入社会的劳动者,在主业之外从事的非全日制工作,比如每天工作不超过四小时,每周工作不超过二十四小时,与单位约定了按小时计酬,这种情况就更倾向于非全日制用工。此外,互联网平台经济下的“网约车司机”、“外卖骑手”等,其关系认定则更为复杂,目前司法实践中存在争议,但多数情况下,平台倾向于将其界定为一种新型合作关系或劳务关系,而非传统的劳动关系。

面对日益灵活的就业形态,无论是寻求兼职机会的个人,还是雇佣兼职者的单位,都应具备前瞻性的风险意识。对于个人而言,在开始工作前,务必主动与对方确认用工性质,并签署一份清晰的书面协议。协议中应明确工作内容、报酬计算方式、支付周期,以及最重要的——法定节假日工作的报酬标准。不要因为觉得是“兼职”就羞于或疏于谈论这些核心条款,一份完善的协议是你维权的最有力武器。对于用人单位而言,规范用工不仅是遵守法律的要求,更是规避用工风险的明智之举。在招聘时,就应明确岗位性质,是招非全日制员工还是寻找项目合作方。如果是前者,就必须依法为其缴纳工伤保险(部分地区已强制要求),并保障其节假日加班费;如果是后者,则应在劳务合同中清晰界定权利义务,避免在管理中使用过多指令性、惩罚性的“老板式”语言,以免被法院误判为事实劳动关系,从而承担不必要的法律责任。

清晰地认知兼职工资与劳务报酬的分野,就像在复杂的职场地图上拥有了一个精准的导航。它帮助我们判断自己所处的法律坐标,明确前行的权利边界。在零工经济日益普遍、职业选择愈发多元的今天,这种认知不再是可有可无的附加题,而是每个人的必修课。它不仅关乎我们能拿到多少钱,更关乎我们的劳动是否被尊重,我们的价值是否被正视。掌握这份知识,才能在灵活多变的职场浪潮中,站稳脚跟,行稳致远。