兼职必须签协议吗?选兼职协议还是劳务协议才合适?

在当下的就业生态中,兼职已成为许多人补充收入、积累经验的重要方式。随之而来的一个核心问题便是:兼职必须签协议吗?以及更关键的选择题,究竟该用兼职协议还是劳务协议?答案并非简单的“是”或“否”,其背后牵涉到法律关系的界定、个人权益的保障以及风险的控制。一份书面协议,绝非多此一举的形式主义,而是你在职场中保护自己的第一道,也是最重要的一道防线。

许多人,尤其是大学生和初次接触兼职的年轻人,往往因碍于情面或觉得“兼职而已,没必要那么正式”而忽略了协议的签订。这种想法恰恰为日后的纠纷埋下了巨大的隐患。不签协议的风险是具体且现实的。最常见的就是薪资纠纷,口头约定的薪资标准、发放时间和方式缺乏证据支撑,一旦雇主拖延、克扣甚至拒付,劳动者将陷入举证困难的被动境地。其次是工作内容的模糊不清,没有白纸黑字的界定,雇主可能随意增加额外的工作任务,让你“身兼数职”却只能拿着一份薪水。再者,人身安全保障也成问题,若在工作中发生意外伤害,在没有协议明确责任方的情况下,工伤认定和赔偿的追索过程将异常艰难。更隐蔽的风险在于知识产权,对于设计、文案、编程等创造性工作,若没有约定成果归属,你的心血之作极有可能被雇主无偿占有。因此,无论兼职时间长短、报酬高低,签订一份权责清晰的书面协议,都是规避风险、保障自身合法权益的必要前提。

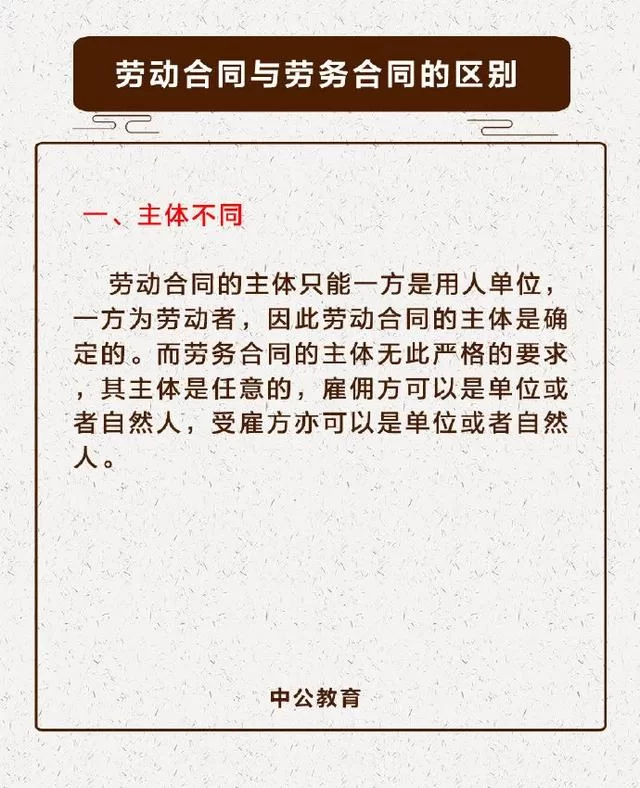

要正确选择协议类型,首先必须厘清兼职协议与劳务协议的本质区别。从法律角度看,我们常说的“兼职协议”其实并非一个严格的法律术语,它更像一个通俗的叫法,其法律性质通常指向《民法典》中的“合同”范畴,具体而言,多为劳务合同的一种简化或非正式形式。而“劳务协议”,即劳务合同,是平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间,以提供劳务为内容而订立的协议。双方地位平等,不存在人身隶属关系,提供劳务一方只需按照约定完成工作,接受劳务一方支付相应报酬即可。与此相对的是“劳动合同”,它适用于《劳动法》和《劳动合同法》,双方是管理与被管理的隶属关系,用人单位需为劳动者缴纳社会保险,并受到最低工资、工作时间、加班补偿等强制性劳动标准的约束。因此,判断你该签哪种协议,关键在于你与对方建立的是“劳务关系”还是“劳动关系”。如果你是学生、已退休人员,或者只是短期、按项目、按次数提供特定技能服务,且对方不对你进行严格的考勤和日常管理,那么你所建立的就极有可能是劳务关系,适用劳务协议。反之,如果你虽然名义上是“兼职”,但工作模式、管理方式与正式员工无异,比如需要按时打卡、接受公司的规章制度约束、长期稳定工作,那么你可能已经与对方构成了事实上的劳动关系,此时应当签订的是劳动合同而非劳务协议。

那么,大学生兼职应该签什么协议呢? 这是一个非常典型且重要的问题。由于在校学生的身份特殊性,根据相关规定,其利用业余时间勤工助学,不视为就业,未建立劳动关系,可以不签订劳动合同。这也就意味着,大学生兼职通常适用的是劳务关系,应当签订劳务协议或其简化形式——兼职协议。这份协议是明确你与用人单位权利义务的关键文件。它需要清晰地写明:双方的基本信息、兼职的具体工作内容和工作地点、工作时间的弹性安排、报酬的计算方式(按小时、按天还是按项目)、支付周期和支付账户、协议的起止时间等。对于一些涉及智力成果的兼职,如设计、写作等,务必在协议中明确作品的著作权归属。同时,也要关注违约责任条款,确保双方的权利义务对等,避免出现只约束自己而对方毫无责任的“霸王条款”。对于大学生而言,签订一份严谨的兼职协议,不仅是对自己劳动的尊重,更是一次宝贵的法律实践和自我保护能力的锻炼。

掌握了选择权,下一步就是如何签订一份安全的兼职协议。这需要你像“侦探”一样,仔细审阅每一个条款。首先,核实签约主体。与你签约的是公司还是个人?如果是公司,其名称是否与营业执照上的全称一致?这决定了未来一旦发生纠纷,你的起诉对象是否明确。其次,审视核心条款。工作内容描述得是否具体?避免使用“完成领导交办的其他任务”这类模糊的表述。报酬金额、税前还是税后、发放日期是否明确?这是协议的核心,绝不能含糊。再次,警惕免责条款。有些协议可能会出现“工作期间发生任何意外,责任自负”之类的“生死状”,这类条款因违反法律强制性规定而无效,但它的出现本身就是一个危险信号,说明该用人单位法律意识淡薄,风险较高。最后,保留证据。协议务必一式两份,自己留存一份原件。如果有电子版,也要妥善保存。此外,与招聘负责人的聊天记录、工作成果的交付记录、工资发放的银行流水等,都是协议的有力补充证据。在签约前后,保持一份审慎和理性,远比事后补救更为有效。

兼职领域的法律实践正呈现出新的趋势与挑战。随着平台经济的兴起,外卖骑手、网约车司机、网约家政员等新型灵活就业者大量涌现,他们与平台之间的关系认定变得异常复杂,是劳动关系、劳务关系还是其他合作关系,至今仍在司法实践中不断探索。这种模糊地带也给传统兼职者敲响了警钟:法律关系的界定是动态的,不能仅仅依赖于口头称呼或一纸简单的说明。真正决定协议性质的,是你工作的实质内容和被管理的程度。 因此,对于每一个投身兼职市场的人来说,提升自身的法律素养,学会用协议这把“标尺”去衡量和固定自己的工作模式,是适应未来就业形态变化的必备技能。签署协议不是为了制造隔阂与不信任,恰恰相反,它是建立专业、健康、可持续合作关系的基石。它将彼此的期待与承诺转化为清晰的权利与义务,让每一次付出都有法可依,让每一份回报都理所应当。在追求额外收入与职业成长的道路上,一份深思熟虑、条款清晰的协议,是你最可靠的职业伙伴,它能让你走得更稳,也走得更远。