东城教师兼职靠谱吗?教师兼职取酬违反规定吗?

“东城的老师,周末出来带带课吗?待遇优厚。”这样的私信,对于许多身处北京核心城区、背负着生活压力与职业理想的教师而言,既像是一根诱人的橄榄枝,又像是一朵带刺的玫瑰。它触及了一个极为现实且敏感的问题:东城教师兼职,究竟靠不靠谱?而更深层次的焦虑在于,这份兼职取酬,是否会触碰那条看不见的红线,违反规定?这并非一个简单的“是”或“否”能够回答的问题,它牵涉到国家政策的宏观导向、地方教育部门的执行细则,以及教师个体在职业伦理与现实需求间的艰难权衡。

要厘清这个问题的脉络,我们必须将目光聚焦于那场深刻重塑了中国基础教育格局的“双减”政策。2021年出台的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其核心要义不仅是为学生“减负”,更是对整个校外培训行业的强力规范,其中,对在职教师参与校外有偿补课的行为,划定了极为清晰的“禁区”。政策的初衷在于切断校内教育与校外培训之间的利益链条,维护教育公平,防止教师将主要精力用于校外牟利而影响校内教学质量。因此,从这个宏观背景出发,任何关于“北京教师校外兼职合法性”的探讨,都必须首先承认这一根本性的政策约束。政策明确禁止中小学在职教师“到校外培训机构兼职,或诱导、强迫学生参加校外有偿补课”。这几乎是悬在所有想兼职教师头顶的达摩克利斯之剑。

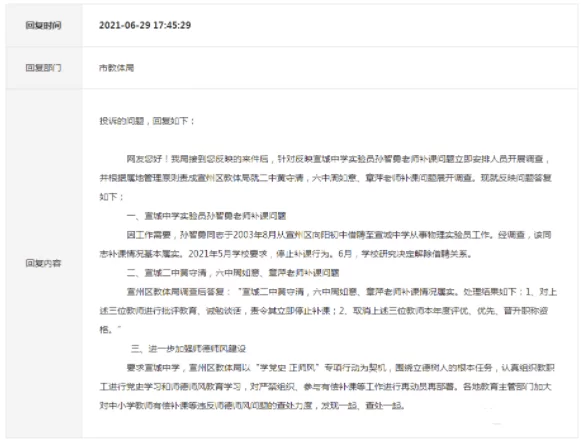

那么,这是否意味着所有形式的兼职都被完全堵死了?这便引出了问题的复杂性——在职教师做家教是否违规?答案几乎是肯定的,但违规的界定和风险等级存在差异。从字面规定上看,“有偿补课”是一个宽泛的概念,无论是一对一、一对多,还是通过线上平台进行,只要涉及“有偿”且属于学科类培训,都在禁止之列。尤其是对于东城这样的教育强区,教育主管部门的监管力度和执行意愿通常更强,家长的维权意识也更高,这意味着违规行为被发现的风险被显著放大。一旦被举报或查实,教师面临的将不仅仅是简单的批评教育,而是可能包括警告、记过、降低岗位等级、直至开除的严厉处分,其职业生涯将蒙上难以洗刷的污点。因此,那种认为“小范围、私下里、熟人介绍”就绝对安全的想法,本质上是一种侥幸心理,是在法律的边缘试探,其“靠谱”程度极低。

然而,我们同样需要理解教师群体面临的现实困境。北京高昂的生活成本,让仅凭固定工资追求更高生活品质的教师们,不得不寻求额外的收入来源。这种需求是真实且普遍存在的。那么,在严苛的政策之下,是否存在一些“灰色地带”或者合规的路径?这就需要我们深入分析教师兼职风险与注意事项。首先,最大的风险在于身份的暴露。任何通过社交媒体、培训机构中介、家长群等公开渠道招揽生源的行为,都无异于将自己置于聚光灯下,风险极高。其次,是“利益输送”的风险。如果兼职的对象是自己班级的学生或家长,那么无论是否出于本意,都极易被认定为利用职务之便谋取私利,这是师德师风的绝对红线。再者,是精力分配的风险。长期兼职必然导致身心俱疲,难以保证校内教学的质量,这不仅有悖于教师的职业操守,也是学校管理者最为警惕的问题。

面对如此多的限制与风险,教师是否就完全无路可走了?答案也并非如此。关键在于转变观念,从“学科类补课”的单一思维中跳脱出来,探索更符合政策导向和个人长远发展的“第二曲线”。双减政策下教师兼职的思路,应当从“补课”转向“增值”。例如,教师可以利用自己的专业特长,在合规的平台上开发非学科类的素养课程,如书法、编程、科学实验、演讲与口才等,这些不在“双减”的重点打击范围内。此外,教师还可以尝试将自己的教学经验和方法论转化为知识产品,如撰写教育专栏、制作教学课件分享、进行线上讲座等,这些“一劳永逸”的知识变现方式,既避免了直接的有偿补课嫌疑,又能放大个人价值。更重要的是,教师应将主要精力放在深耕校内主业上,通过参与学校的课后服务项目、申请教研课题、成为学科带头人等方式,获得合规的额外津贴和职业晋升机会,这才是最“靠谱”、最可持续的职业发展路径。

归根结底,东城教师兼职的“靠谱”与否,其衡量标准并非仅仅是收入的多少,更是风险与收益的权衡,是短期利益与长期职业安全的博弈。在当前强监管的态势下,任何形式的违规有偿补课都像是在走钢丝,看似诱人,实则步步惊心。与其在焦虑与侥幸中游走,不如将目光放得更长远一些。教师的真正价值,体现在三尺讲台上的传道授业,体现在对学生成长的长远影响。将兼职的冲动,转化为提升自我、创新教学的内在动力,或许能在另一片更广阔的天地里,收获更为丰厚且安稳的回报。最终,那份真正的“靠谱”,源于对规则的敬畏、对职业的忠诚以及对自我价值实现的清醒认知。