中小学教师兼职取酬能吗?行政兼职咋算工作量?

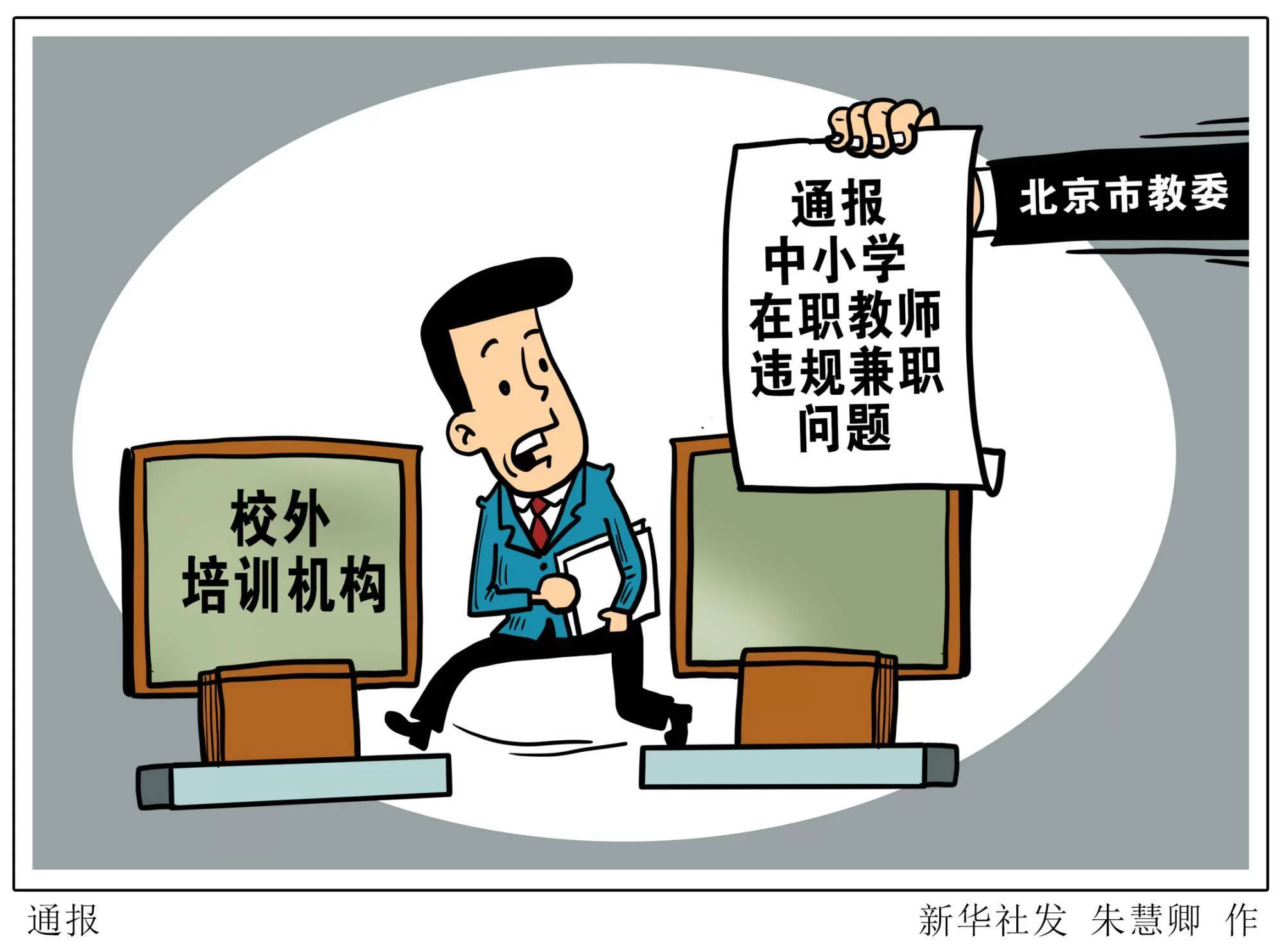

首先,关于“兼职取酬”的“能”与“不能”,其核心在于对政策红线的精准把握。国家层面对此有着明确且严格的导向,其根本出发点在于维护教育的公益属性和教师职业的纯洁性。教育部颁发的《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》等一系列文件,为教师校外行为划定了清晰的禁区。这里的“兼职取酬”主要指两种情形:一是组织、参与针对学生的有偿补课,或者为校外培训机构介绍生源、提供相关信息;二是利用职务之便,强制或变相强制学生购买教辅资料、接受有偿服务。这类行为之所以被严令禁止,是因为它直接扭曲了教育的本质,可能导致教师在课堂教学中“留一手”,将精力与热情转移到课后的有偿交易中,不仅加重了学生的学业负担和家庭的经济压力,更严重破坏了教育公平的底线。因此,任何触碰这条红线的行为,都将面临严厉的查处,轻则通报批评、取消评优资格,重则影响职称晋升、岗位聘用,甚至受到党纪政纪处分。然而,政策的“堵”背后亦有“疏”。并非所有校外智力活动都被一概禁止。例如,教师在不影响本职工作、不利用职务身份、不涉及学生利益的前提下,经学校批准,参与一些学术研讨、公益讲座、教材编写等合规活动,并获取相应报酬,是政策所允许的。关键在于“身份”的切割与“利益”的隔离。教师必须清醒地认识到,一旦穿上“教师”这层外衣,其行为便不再纯粹是个人私事,而是与公共利益紧密相连。

其次,我们将视线从校外的“违规兼职”转向校内的“行政兼职”,这正是“工作量咋算”这一问题的核心。在绝大多数中小学,教师承担行政职务是一种普遍现象,班主任、年级组长、教研组长、少先队辅导员、教务员、德育干事等岗位,构成了学校管理体系中不可或缺的毛细血管。这些岗位无疑增加了教师的工作负荷,其工作内容琐碎、繁杂且责任重大,远超单纯的教学课时所能衡量。那么,如何科学、公平地计算这部分工作量?这不仅是技术问题,更是关乎教师激励与学校治理艺术的管理问题。目前,各校普遍采用的模式主要有三种。第一种是“课时折算法”,即将行政兼职的工作量按照一定标准折算成相应的教学课时。例如,担任班主任可能每周折算2-4个课时,年级组长则可能折算更多。这种方法直观易懂,便于与绩效工资挂钩,但其难点在于折算系数的确定,需要经过充分的民主协商和科学测算,否则容易引发“不公”的争议。第二种是“系数加权法”,即在教师基本工作量的基础上,根据其担任的行政职务,乘以一个大于1的系数。比如,一位教师的满教学工作量是12课时,担任班主任后,其满工作量标准可能调整为12课时乘以1.2或1.3。这种方法更能体现“整体负担”的概念,但在操作上可能不如课时折算法那样清晰明了。第三种是“基础补贴+绩效考核”模式,即对行政兼职岗位设立固定的岗位津贴,再根据其履职情况进行绩效考核,发放绩效奖励。这种方式将岗位价值与履职效果区分开来,激励性更强,但对学校的考核体系设计提出了更高要求。无论采用何种方法,其核心原则都应是公开透明、民主协商、动态调整。学校应将工作量计算方案交由教职工代表大会审议通过,并根据实际情况定期修订,确保其公平性与合理性,真正实现多劳多得、优绩优酬。

再者,行政兼职工作量的计算,最终要与教师的“绩效工资”紧密联动,否则一切计算都将沦为空谈。绩效工资制度设计的初衷,就是为了打破“大锅饭”,激发教师队伍的活力。行政兼职作为教师承担的额外职责,理应在绩效分配中得到充分体现。然而,在实践中,这一环节往往成为矛盾的集中爆发点。一个普遍的困境是,行政工作的“隐性”付出难以量化。班主任处理学生突发状况、与家长深夜沟通、组织班级活动所耗费的心力与时间,远非几个折算课时所能完全覆盖。如果仅仅依靠刚性的计算公式,可能会挫伤部分教师的积极性。因此,一个理想的绩效分配体系,应当是“量化考核”与“质性评价”的结合。它既要有课时、系数等硬指标,也要包含学生评教、家长反馈、同事互评、领导评价等软指标。对于那些在行政岗位上默默奉献、成绩突出的教师,学校应在精神上给予表彰,在物质上给予倾斜,在职业发展上提供更多机会。这种正向激励,能够引导更多优秀人才愿意承担、乐于承担学校的管理工作,形成良性循环。反之,如果行政兼职只意味着“干活多、责任大、好处少”,那么这些岗位最终将无人问津,或者被敷衍了事,最终损害的是整个学校的运行效率和教育质量。

最后,我们必须正视当前教师兼职与工作量管理中面临的挑战与未来的发展趋势。挑战之一在于标准的统一性与多样性之间的矛盾。国家层面有宏观政策,但具体到工作量如何折算、绩效如何分配,则赋予了地方和学校较大的自主权,这导致了区域间、校际间存在巨大差异,容易引发比较和不平衡感。挑战之二在于如何应对新时代的变化。随着“双减”政策的深入推进,教师课后服务、托管辅导等工作量激增,这部分工作又该如何计算?随着教育信息化的普及,线上教学、家校平台维护等新型劳动形式,又该如何纳入考量?这些都是亟待破解的新课题。展望未来,教师工作量的管理将朝着更加专业化、精细化、人性化的方向演进。专业化意味着学校管理岗位将逐步走向独立,探索建立专业的职员制度,让教师回归教学主业,让专业的人做专业的事。精细化意味着借助大数据、人工智能等技术手段,更精准地记录、分析和评估教师的劳动付出,使工作量计算更加科学。而人性化,则是管理的最高境界,它要求学校管理者在制度之外,更多地关注教师的个体感受与职业幸福感,营造一个相互尊重、彼此支持的工作氛围,让每一位教师,无论是否承担行政兼职,都能在自己的岗位上找到价值与尊严。

因此,中小学教师兼职取酬与行政兼职工作量问题,绝非一个简单的“是”或“否”的判断题,而是一道需要政策智慧、管理艺术与人文关怀共同解答的综合题。它考验着教育管理者的治理能力,也牵动着每一位教育工作者的心。唯有在坚守政策底线的前提下,不断优化内部管理机制,建立公平、透明、富有激励性的评价与分配体系,才能真正平衡好教师的权利、责任与利益,让教育事业在健康、有序的轨道上行稳致远。