中小学教师校外兼职取酬,政策到底允不允许?

中小学教师能否利用业余时间从事校外兼职并获取报酬,这并非一个简单的“是”或“否”所能回答的问题,它横亘在个人劳动权益、职业道德、教育公平与公共利益之间,构成了一道复杂的政策与伦理考题。从国家层面出台的系列规定来看,核心基调是严格限制乃至禁止,尤其是在职教师从事有偿补课,已被明确划为一条不可逾越的“高压线”。但这并不意味着教师的一切校外活动都被完全封死,理解政策的关键在于辨析其背后的价值取向与具体的行为边界。

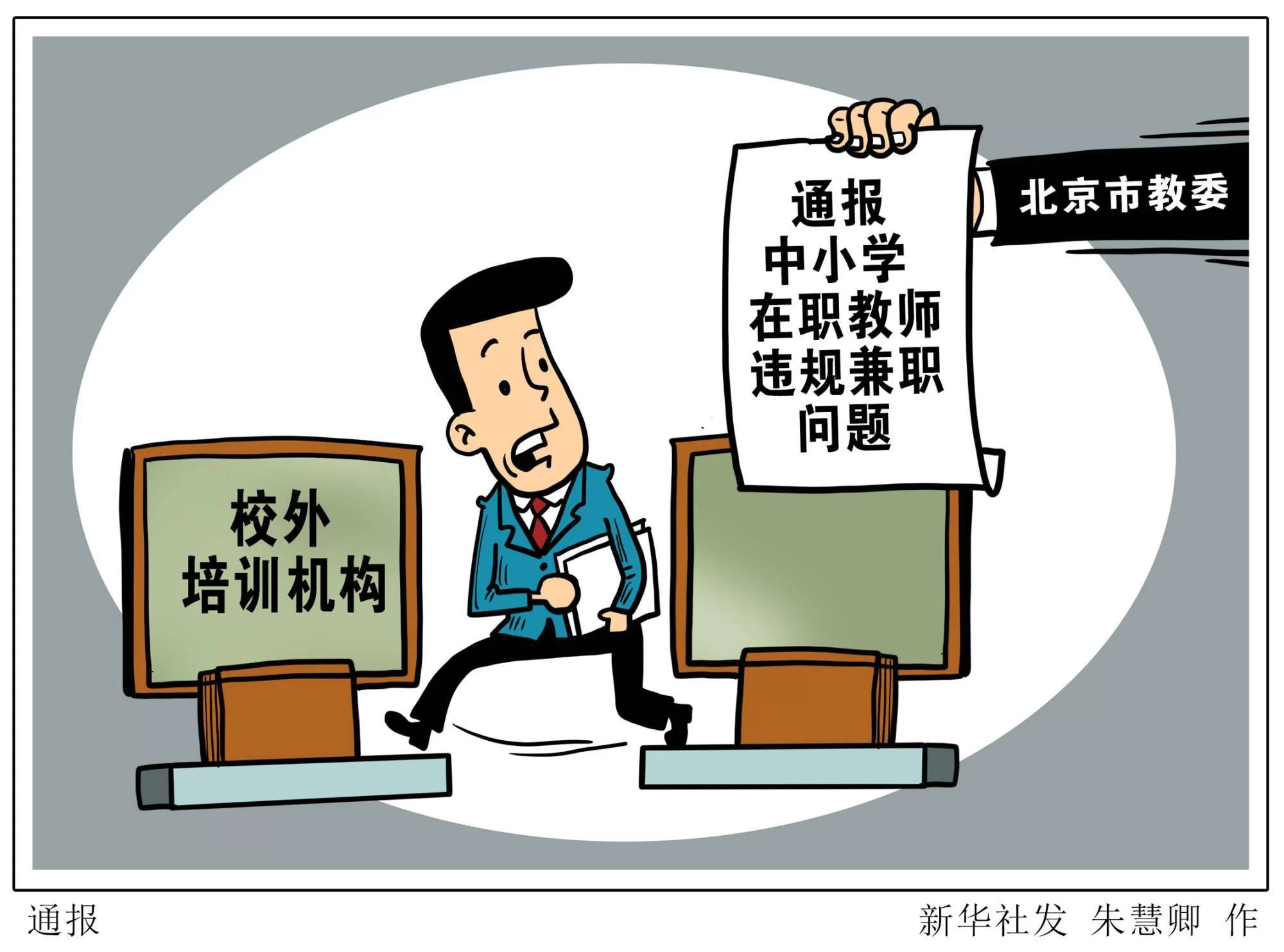

要厘清在职教师兼职取酬合法吗这一疑问,我们必须回溯到政策的源头与核心精神。2021年“双减”政策的落地,可以说是近年来对校外培训行业以及教师兼职行为影响最深远的变革。其根本目的在于减轻学生过重的作业负担和校外培训负担,重塑健康的教育生态。在这一宏大背景下,严禁在职中小学教师校外有偿补课,成为了实现“双减”目标的关键一环。教育部发布的《新时代中小学教师职业行为十项准则》中,明确将“不得索要、收受学生及家长财物或参加由学生及家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动,不得向学生推销图书报刊、教辅材料、社会保险或利用家长资源谋取私利”以及“不得组织、参与有偿补课,或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息”列为禁止性条款。这些规定共同构筑了教师校外兼职政策的基石,其核心逻辑在于:教师的身份具有公共属性,其首要职责是面向校内全体学生提供公平、无差别的教育。一旦有偿补课成为风气,极易导致教师在课堂上“留一手”,将精力与心思倾注于课后的“小课堂”,这不仅加重了学生的学业负担和家庭的经济压力,更严重侵蚀了教育的公平性底线,可能引发利益输送、权力寻租等腐败问题,损害教师队伍的整体形象。

那么,具体到实践中,教师校外兼职有哪些红线是需要时刻警惕的?政策的“红线”描绘得相当清晰,主要集中在“利用教师身份”和“有偿”这两个关键词的交集上。首先,任何形式的有偿学科类补课都是绝对禁止的。这包括但不限于:在自己家中、租赁场所或由学生家长提供的场所进行一对一或一对多的辅导;在校外培训机构中兼职任教,无论线上线下;利用社交软件、网络平台等隐蔽方式开展有偿辅导;甚至通过亲戚、朋友等第三方“转手”进行有偿补课,这些都属于典型的违规行为。其次,为校外培训机构介绍生源、提供学生信息、参与招生宣传等,同样被视为违规。这种“牵线搭桥”行为,本质上是将公共教育资源与信息变现,同样是政策严厉打击的对象。再者,利用职务之便,暗示、诱导甚至强迫学生参加自己或他人组织的有偿补课,更是严重违反师德的行为。这些红线划定了一个明确的禁区,其目的就是切断教师个人利益与其教育教学职权之间的不正当关联。

然而,政策的严格并非要完全剥夺教师发展个人兴趣、实现多元价值的权利。在严格的教师有偿补课规定之外,确实存在一些“灰色地带”甚至是被默许的“安全区”。关键区别在于,这些活动是否与教师的学科教学身份直接挂钩,并以此牟利。例如,一位语文老师利用业余时间进行文学创作、发表作品并获取稿酬,这通常被视为个人才华的发挥,而非违规兼职。一位美术老师从事与教学科目无直接关联的纯艺术创作,一位音乐老师参与非商业性的公益演出,一位体育老师作为业余运动员参加比赛,这些在不影响本职工作、不利用教师身份招揽、不损害教育公平的前提下,一般不被视为违规。甚至一些教师利用自己的专业知识,从事与教学不相关的翻译、咨询、非遗文化传承等工作,只要界限清晰,不涉及在校生及其家长,不利用学校的无形资产,通常也属于个人发展的范畴。这背后体现的是一种平衡:既要维护教育这片净土的纯洁与公平,也要尊重教师作为独立个体的劳动权与发展权。

一旦触碰红线,教师违规补课如何处理?教育行政部门和学校对此有着明确且严厉的惩处措施,绝无“下不为例”的模糊空间。处理方式通常根据违规情节的轻重,采取阶梯式处罚。对于初次违规或情节较轻者,可能给予批评教育、诫勉谈话、检查检讨、通报批评、取消评优评奖资格等处理。同时,在经济上会有相应惩戒,如扣减绩效工资、取消当年奖金等。对于情节严重、影响恶劣,或屡教不改者,处罚将大幅升级,包括调离教学岗位、降低岗位等级、撤销荣誉称号,甚至给予行政处分。最严厉的处罚是撤销教师资格,清除出教师队伍。此外,如今的监督体系也日趋完善,来自家长、学生和社会的举报渠道畅通,许多地区还建立了跨部门的联合执法机制,利用技术手段进行监控,使得违规行为越来越难以遁形。这种“零容忍”的态度,旨在形成强大震慑,净化教育风气。

面对如此严格的禁令和严厉的处罚,我们仍需思考一个更深层次的问题:为何在重压之下,仍有教师甘冒风险?这背后折射出的是部分教师群体面临的生活压力与职业价值感的困惑。在一些地区,教师的薪酬待遇与其高强度、高压力的付出并不完全匹配,尤其是在面对房价、子女教育等现实生活成本时,经济压力成为驱使他们寻求额外收入的动因。此外,个人知识的商业价值实现,也是市场经济环境下的正常诉求。因此,解决教师校外有偿补课问题,不能仅仅依靠“堵”,更需要“疏”。一方面,要持续提高教师的法定薪酬待遇和社会地位,确保他们能够过上有尊严的生活,从而从根源上减弱其校外创收的动机。另一方面,要拓宽教师职业发展的通道,建立更为科学、多元的评价体系,让教师的专业能力、教学成果在体制内得到充分的认可与回报,使其职业荣誉感和内在价值感得到极大满足。

教师这份职业,承载的不仅仅是知识的传授,更是灵魂的塑造与文明的传承。其价值无法简单地用金钱来衡量。当一名教师将目光从讲台下的几十双求知的眼睛,转移到课后辅导按小时计算的报酬上时,其职业初心已然蒙尘。政策的严格限制,正是对这份职业神圣性的守护,是对教育公平底线的捍卫。它要求每一位教育工作者都必须做出清醒的价值选择:是追求一时的经济利益,还是守护长远的职业尊严与学生的未来。这不仅是规则的约束,更是每一位教师内心深处的自我叩问。当整个社会都能真正尊师重教,让教师成为一份令人羡慕的职业时,那些关于校外兼职的纷扰与争议,或许才会真正尘埃落定。