中国副业人群比例多少,收入人群比例占比高吗?

当代中国职场中,副业已不再是一个陌生词汇,它正从少数人的“第二选择”演变为相当一部分群体的“标准配置”。当我们审视中国副业人群比例数据时,会发现一个不容忽视的趋势:参与副业的人群基数正在以前所未有的速度扩张。然而,更核心的问题并非多少人拥有副业,而是这些副业在他们的总收入中占据了怎样的位置?副业收入占比高吗?这背后又折射出个体职业观念与社会经济形态的何种深刻变迁?这些问题的答案,远比一个简单的百分比要复杂和丰富。

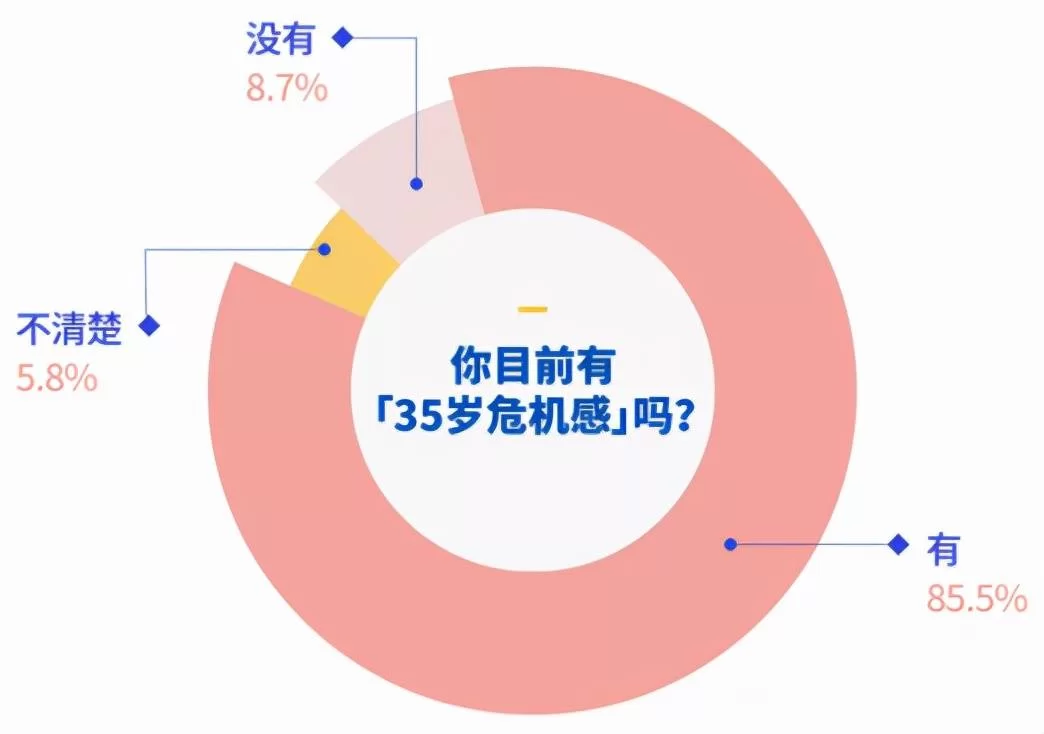

关于中国副业人群比例数据,尽管不同机构在不同时间节点的统计略有差异,但一个普遍共识是,这个数字已攀升至一个相当可观的量级。多项社会调查与行业报告显示,拥有副业或正在开展副业探索的职场人比例,在某些年龄段或特定行业中甚至超过半数。这一现象的背后,是多重因素交织作用的结果。一方面,经济增速的放缓与行业竞争的加剧,使得单一主业收入的“确定性”和“增长性”面临挑战,人们开始寻求通过副业构建财务上的“安全垫”。另一方面,互联网平台的成熟与数字工具的普及,极大地降低了个人技能变现的门槛,为副业的萌芽提供了肥沃的土壤。从分享知识、设计创作到线上服务、电商带货,技术与需求的匹配让“八小时之外”的价值创造成为可能。这种普遍性,标志着副业已经脱离了“不务正业”的传统偏见,转而成为一种提升职业韧性与个人价值的重要策略。

然而,人群比例的广泛与收入占比的高度并非完全划等号。深入探究可以发现,副业收入在不同个体间的分布呈现出显著的马太效应。真正能够实现副业收入超越主业,或至少在总收入中占据举足轻重地位的,往往集中在特定领域。梳理那些副业收入占比高的行业,我们可以清晰地看到一条共同的主线:知识、技能与创意的密集型特征。例如,在专业咨询、在线教育、内容创作、编程开发、设计服务等领域,从业者凭借其深耕的专业知识或独特的创意能力,能够创造出高附加值的产品或服务。这些领域的副业往往具有低边际成本和强可复制性的特点。一段精心制作的线上课程、一篇深度分析的行业报告、一个可复用的软件插件,其初始投入完成后,后续的传播与销售成本极低,这使得收入的规模化增长成为可能。相比之下,那些依赖大量重复性时间投入的副业,如简单的数据标注、任务跑腿等,虽然也能带来收入,但其天花板较低,难以在总收入结构中占据核心位置。

副业的兴起,对个人收入结构的影响是颠覆性的。它推动着个体从单一的“线性收入”模式,即仅仅依赖出卖时间给雇主换取薪水,向更加多元化的“组合式收入”模式演进。一个健康的收入结构,应当像一份经过精心配置的投资组合,既有稳定的主业收入作为“基础仓位”,也有具备高增长潜力的副业收入作为“风险投资”。这种转变的意义远不止于财务层面。当副业开始产生稳定且可观的现金流时,它带给个体的不仅是额外的财富,更是一种心理上的自主权与安全感。它意味着在面对主业的不确定性时,个体拥有了更多的选择余地和谈判筹码。同时,副业也是个人能力边界的一次“压力测试”和市场价值的直接检验,它能迫使人们跳出舒适区,持续学习新技能,从而形成一个“主业精进-副业探索-能力反哺主业”的良性循环。

观察年轻人做副业的现状,更能感受到这一趋势背后强烈的时代精神。对于“Z世代”和“千禧一代”而言,从事副业的动机往往是复合的,经济收益固然重要,但自我实现、兴趣驱动和人生体验同样占据着关键位置。他们中的许多人不再将工作视为谋生的唯一手段,而是渴望探索人生的多种可能性。副业成为他们表达个性、发展兴趣、连接同好的平台。一个在办公室做着市场分析的年轻人,可能在周末是一位人气颇高的美食博主;一位从事编程工作的工程师,可能同时经营着一个分享户外徒步经验的社群。这种“斜杠”生活方式,是对传统单一职业路径的解构,也是对“内卷化”职场生态的一种积极应对。他们通过副业构建属于自己的身份认同,寻找工作与生活的平衡点,这种追求本身就是对个人价值最大化的探索。

将视线拉远,个体层面的副业浪潮,正是中国零工经济发展趋势的一个生动缩影。零工经济,以其灵活、自主、项目化的特征,正在重塑整个社会的雇佣关系与价值创造模式。平台经济作为零工经济的载体,通过高效的算法匹配和信用体系,将海量的、离散的“需求”与“供给”连接起来,为副业的繁荣提供了基础设施。从政策层面看,国家对于“新个体经济”的鼓励与支持,也为副业的规范化发展创造了有利环境。可以说,副业的兴起,并非孤立的社会现象,而是技术进步、市场需求与政策导向共同作用下的必然产物。它预示着未来的工作形态将更加灵活多元,个体的价值实现路径也将摆脱传统组织的束缚,呈现出百花齐放的局面。

当然,我们必须清醒地认识到,副业之路并非一片坦途。高收入的背后是高强度的投入与激烈的竞争,社交媒体上展示的成功案例,往往忽略了无数在探索中黯然退场的个体。副业对时间精力的挤占,可能导致主业与副业“双输”的局面,甚至引发身心健康问题。此外,收入的波动性、法律保障的缺失以及自我管理能力的高要求,都是摆在潜在从业者面前的现实挑战。因此,在投身副业之前,进行理性的自我评估与市场调研至关重要。关键在于找到自身核心优势与市场需求的结合点,并以可持续的节奏进行耕耘,而非盲目跟风。

副业的真正价值,或许最终不在于它能否完全取代主业,而在于它开启了一场关于个人价值的重新发现与定义。它像一个棱镜,折射出我们这个时代对于工作、收入与成功的多元化理解。它迫使每一个参与者思考:我的时间究竟价值几何?我的热情可以安放何处?我渴望构建一个怎样的人生?当一个人开始认真回答这些问题时,无论其副业收入最终占比多少,他已经走在了一条更为主动和自觉的人生道路上。这,或许才是这场席卷全国的副业浪潮,给予个体最深远的馈赠。