中国著名画家有哪些,排名和代表作怎么选?

为中国著名画家进行排名,本身就是一个充满挑战且极易引发争议的命题。艺术的魅力在于其多元性与主观性,任何试图用单一标尺去衡量千年艺术史上璀璨群星的尝试,都可能陷入以偏概全的误区。与其执着于一份僵化的“排行榜”,不如将目光投向一个更具价值的维度:理解这些画家在历史长河中的坐标,他们如何承前启后,又以何种独特的艺术语言构建了属于自己的丰碑。本文将尝试解构“排名”的迷思,从历史脉络、风格流变、欣赏方法论乃至市场价值等多个角度,探寻那些真正定义了中国画坛的巨匠及其不朽之作。

谈及中国古代著名画家排行榜,我们首先需要建立一种“时势造英雄”的认知。每位大师的诞生,都与其所处的时代背景、文化思潮息息相关。东晋的顾恺之,以其“传神写照”的理论,为中国人物画奠定了最初的审美基石,其《洛神赋图》的线条如“春蚕吐丝”,开启了人物画“气韵”追求的先河。盛唐的吴道子,则以其“吴带当风”的奔放笔法,将线条的表现力推向极致,被后世尊为“画圣”,其宗教画作的动感与张力,至今仍令人震撼。而到了宋代,中国山水画迎来了第一个高峰。北方的范宽,以《溪山行旅图》那雄浑、厚重的全景式构图,展现了北方山川的壮阔与崇高,其“雨点皴”法仿佛能让人感受到山石的质感。南方的郭熙,则在《早春图》中以其“三远法”构建了可游、可居的诗意空间,体现了宋代文人对自然的细腻观察与哲学思考。元代赵孟頫力倡“古意”,试图矫正南宋画院的纤弱之风,他的书画同源理论影响深远。而元四家中的倪瓒,则以其“逸笔草草,不求形似”的极简风格,将文人画的孤高、淡泊心境表达到了极致,其作品中的“留白”不仅是构图技巧,更是精神世界的广阔天地。这些古代名家,并非孤立存在,他们共同构建了中国画从“成教化,助人伦”到“聊写胸中逸气”的演进轨迹,他们的“排名”实际上是一部活生生的中国绘画思想史。

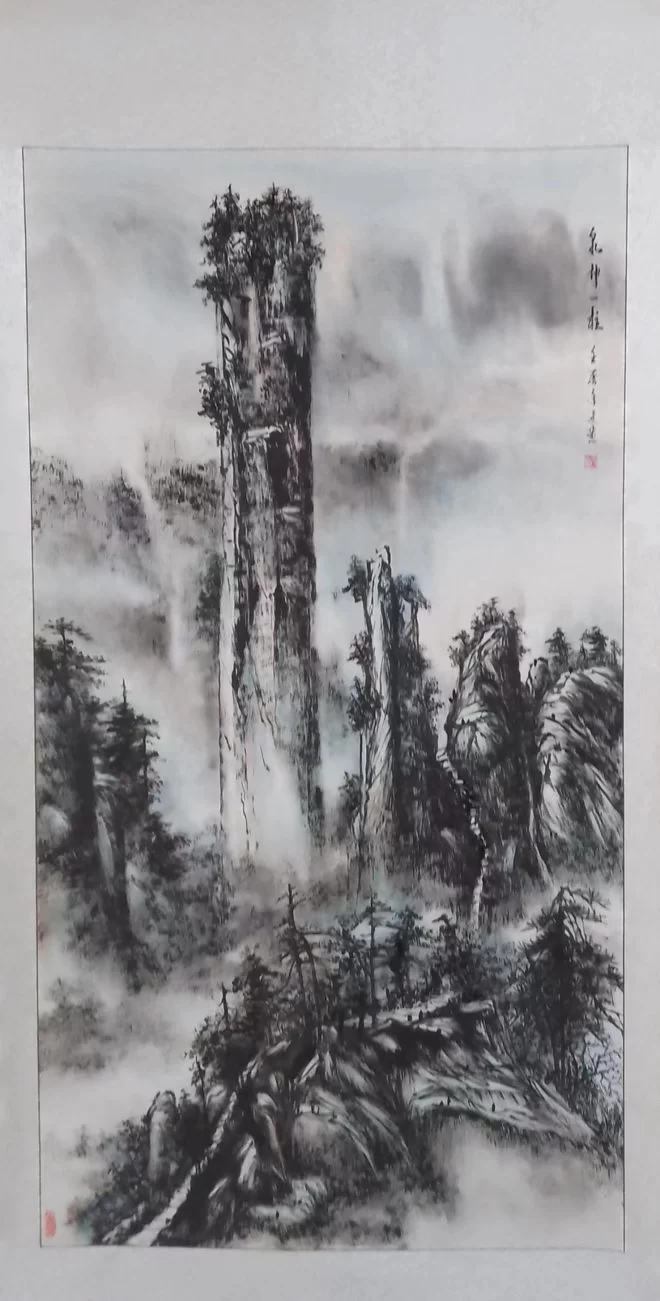

历史的指针拨向近现代,这是一个中西文化激烈碰撞、社会形态急剧变革的时代。中国近现代画家排名及代表作的讨论,也因此变得更加复杂和多元。这一时期的画家们面临着共同的课题:如何在继承传统的基础上,回应时代的需求,并为古老的中国画注入新的生命力。齐白石无疑是其中最耀眼的星辰之一。他的天才在于将文人画的高雅格调与民间生活的质朴天真熔于一炉。他笔下的虾、蟹、雏鸡,寥寥数笔,却生机盎然,充满了对生活的热爱。其代表作《墨虾》,通过墨色的浓淡干湿变化,将虾的透明质感与活泼动态刻画得入木三分,这背后是“妙在似与不似之间”的艺术哲学。与齐白石并称“南张北齐”的张大千,则是一位集古之大成的典范。他早期临摹古人,功力之深令人叹为观止,晚年更因目疾,开创出气势磅礴的“泼彩泼墨”新画风,将西方抽象表现主义的元素与中国传统山水意境相结合,其晚年巨作《庐山图》便是这种融合的巅峰体现,既有传统山水的气韵,又有现代艺术的视觉冲击力。而徐悲鸿,则选择了另一条道路——写实主义改良。他留学欧洲,将西方素描的严谨造型与中国画的笔墨韵味相结合,创作出《奔马图》等激励民族精神的作品。他笔下的马,不再是文人笔下闲适的象征,而是充满力量、奔向光明的时代精神化身。此外,潘天寿以“强其骨”的艺术追求,创造了雄奇阔大、指墨苍劲的独特风格;傅抱石则以“抱石皴”和充满历史感的题材,营造出苍茫淋漓、意境深邃的画面。这些近现代巨匠,他们的“排名”高低或许见仁见智,但他们各自开辟的艺术道路,共同构成了中国画从古典走向现代的壮丽图景。

理解了画家的历史坐标与艺术贡献,我们便进入了更深层次的探讨:如何欣赏中国国画名家作品?这远比记住一份名单更为重要。欣赏中国画,首先要破除“画得像不像”的唯一标准。中国画的核心是“写意”,是表达画家的情感、学识与品格。第一要义是品味“笔墨”。笔墨是中国画的灵魂,是画家心迹的直接流露。看一幅画,要看其线条是否有力、流畅、富有变化;看其墨色是否层次丰富,焦、浓、重、淡、清运用自如。好的笔墨,本身就具有独立的审美价值,如书法般耐人寻味。第二是感受“气韵生动”。这是南朝谢赫“六法”之首,也是中国画的最高境界。它指的是作品中洋溢的生命力与精神气质。无论是山水画的云烟流动,还是花鸟画的生机勃勃,亦或是人物画的神采奕奕,都是“气韵”的体现。这需要观者静下心来,用心去体会,而非仅仅用眼去看。第三是领悟“意境”。意境是情与景的交融,是画面之外的无尽韵味。中国画讲究“留白”,那片空白不是虚无,而是云、是水、是无限想象的空间。一幅好的山水画,能让你“可行、可望、可游、可居”,仿佛身临其境,与画中山水共呼吸。欣赏时,不妨结合画家的生平与时代背景,去理解他为何要创造这样一个世界。最后,还要懂得“章法”,即构图布局。中国画构图讲究“疏可走马,密不透风”,讲究开合、呼应、虚实相生。一幅画的章法,体现了画家的匠心与格局。掌握了这些欣赏的门径,我们才能真正走进名家的内心世界,与他们进行跨越时空的对话。

在艺术价值之外,一个无法回避的现实维度是中国画坛巨匠作品市场价值。艺术品市场,在某种程度上,是另一种形式的“排名”,它用资本为艺术家的历史地位、稀缺性以及公众认可度进行量化。齐白石、张大千、傅抱石、潘天寿等近现代大师的作品,常年占据着艺术品拍卖市场的顶端,动辄创下数千万乃至上亿元的成交纪录。这背后有多重原因。首先,他们的艺术成就得到了学术界和收藏界的公认,其作品具有不可替代的历史与艺术价值。其次,他们的存世真迹,尤其是精品力作,数量有限,稀缺性决定了其高昂的价格。再者,他们的作品风格鲜明,辨识度高,兼具装饰性与投资性,深受藏家青睐。然而,我们必须清醒地认识到,市场价值与艺术价值并不能完全划等号。市场会受到经济周期、炒作热点等因素的影响,存在波动性。一些在艺术史上极具开创性,但生前未被充分认识的画家,其市场价值可能被严重低估。反之,某些市场热度极高的画家,其艺术历史地位是否真如价格般坚挺,也需要时间的检验。因此,对于艺术爱好者而言,理解市场价值可以作为一种参考,但绝不能成为评判艺术高低的唯一标准。真正的收藏,最终应回归到对作品本身艺术魅力的热爱与认知之上。

归根结底,对中国著名画家的任何“排名”都只是一个引子,它引导我们去探寻一个更加博大精深的世界。从顾恺之的“传神”到范宽的“雄阔”,从齐白石的“天真”到傅抱石的“苍茫”,每一位大师都是一座独立的山峰,他们共同组成了中国绘画艺术的巍峨山脉。他们的作品,不仅是民族文化的瑰宝,更是滋养我们精神世界的源泉。因此,与其争论谁是第一,不如静心欣赏每一件杰作,感受笔墨间的呼吸,体味意境中的万千气象。当我们真正懂得了如何去欣赏,那份属于自己的“排名”便已在心中悄然建立——它无关乎名次,只关乎感动与共鸣。这,或许才是我们走近这些大师,并最终理解他们伟大之处的最佳路径。