企业兼职怎么缴税?兼职人员个税申报要咋办?

当企业决定引入兼职人员以增强组织灵活性时,随之而来的第一个财务难题往往就是税务问题:这笔报酬到底该怎么处理?是按工资薪金,还是劳务报酬?这个看似简单的选择题,背后却牵动着完全不同的纳税路径和合规要求,不仅影响企业的用人成本,更直接关系到兼职人员的切身利益和税务风险。厘清其中的逻辑与细节,是现代企业管理者和自由职业者都必须掌握的核心技能。

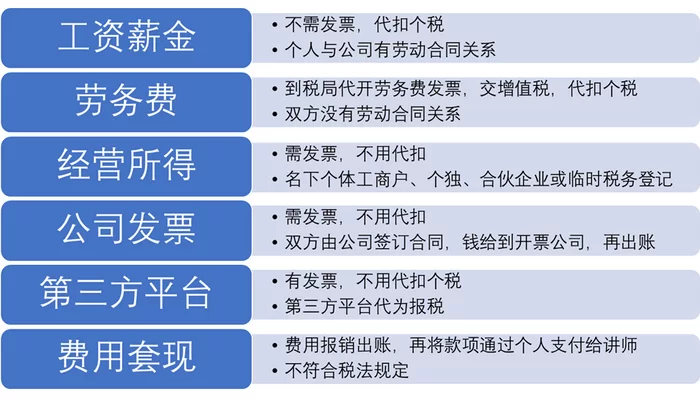

问题的根源在于对合作关系的定性。我国税法体系下,个人从企业获得收入,主要被归入两大类:因存在雇佣关系而取得的“工资薪金所得”,以及因独立提供劳务而取得的“劳务报酬所得”。这两者的根本区别,不在于称呼是“兼职”还是“顾问”,而在于是否存在事实上的劳动关系。判断的核心标准包括:是否接受企业的日常管理,是否遵守其规章制度,工作时间、地点是否由企业单方决定。如果兼职人员需要按时打卡、接受考勤、服从工作安排,那么即便工作时间很短,也更倾向于被认定为“非全日制用工”这种特殊的劳动关系。反之,如果对方是以独立的身份,完成一项特定的工作任务,比如设计一个Logo、撰写一篇稿件,自主安排工作进程,那么这便构成了典型的劳务关系。这个定性,是所有税务处理的起点,一旦定性错误,后续的申报和缴纳都将偏离合规轨道。

如果定性为“非全日制用工”,那么税务处理上就相对清晰。企业与兼职人员签订的虽非全日制劳动合同,但税务上仍按“工资薪金所得”项目进行代扣代缴个人所得税。这意味着,企业可以像对待正式员工一样,在计算应纳税额时,为兼职人员扣除每月5000元的基本减除费用(俗称“起征点”),以及符合条件的专项附加扣除(如子女教育、房租贷款等)。例如,一位兼职人员月收入3000元,由于未超过5000元的扣除标准,企业无需为其代扣个税。如果月收入为8000元,则企业以(8000-5000)=3000元为应纳税所得额,适用3%的税率,代扣个税90元。这种方式对于收入不高的兼职人员而言,税负相对较低,对企业而言,操作流程也与常规薪酬发放基本一致,管理成本较低。但企业必须注意,非全日制用工的工时限制通常被理解为平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时,超出此范围则可能被认定为全日制劳动关系,带来更复杂的社保等义务。

然而,在实践中,绝大多数企业聘请的兼职,如项目顾问、技术专家、自由撰稿人等,都属于第二种情况——劳务关系。此时,其收入应按“劳务报酬所得”项目进行个税处理。企业的代扣代缴义务更为关键,计算方式也截然不同。首先,劳务报酬在预扣预缴时,不能享受每月5000元的固定扣除,而是按次或按月计算,并根据收入高低适用不同的费用扣除标准:每次收入不超过4000元的,减除费用800元;每次收入超过4000元的,减除费用为收入的20%。随后,将余额并入预扣率表计算税额。举例来说,一位设计师完成一次设计项目获得报酬5000元,企业应代扣个税为(5000 - 5000×20%)×20% = 800元。若其报酬为3000元,则应代扣(3000 - 800)×20% = 440元。可以看到,同等金额下,劳务报酬的预扣税额通常高于工资薪金,这正是税法为了平衡综合所得与分类所得税负的设计。企业作为支付方,必须履行好这个代扣代缴职责,否则将面临应扣未扣税款0.5倍至3倍的罚款,得不偿失。

对于兼职人员个人而言,事情并未因企业代扣而终结。尤其是按“劳务报酬”获得收入的人,必须高度重视年度的“综合所得年度汇算清缴”。每年次年3月1日至6月30日,个人需要将上一年度取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费四项收入合并,按照综合所得税率表(3%至45%)计算全年最终应纳税额,再减去已预缴的税额,多退少补。这就是为什么劳务报酬的预扣率会感觉较高的原因——它只是一个“预付款”。例如,那位全年劳务报酬总额达到12万元的设计师,虽然平时被预扣了不少税款,但在年度汇算时,这12万元会并入其综合所得,减去6万元的基本减除费用和可能的其他扣除后,按全年税率计算,很可能发现平时预缴的税款超过了全年应纳税额,从而可以申请退税。反之,如果个人有多个劳务收入来源,且总额较高,就可能需要补缴税款。因此,主动通过“个人所得税”APP完成年度汇算,是每一位兼职人员维护自身权益、履行纳税义务的必经之路。

面对日益复杂的税务环境和“金税四期”大数据监管的趋严,企业兼职用工的税务合规不再是可有可无的选项,而是一道必须严肃对待的“必答题”。企业在享受灵活用工带来的成本优势和效率提升时,必须建立一套标准化的管理流程:在合作开始前,明确合作关系性质,签署规范的法律文件(劳动合同或劳务协议);在报酬支付环节,财务部门要准确判断适用税目,精准计算并代扣代缴个税,并向个人提供完税凭证;同时,妥善保管所有合同、支付记录和税务申报资料,以备核查。对于个人兼职者而言,则应提升自身的财税素养,主动了解不同收入类型的税务处理差异,保留好每一份合作协议和收款记录,养成按时进行年度汇算的习惯。这种双向的合规意识与行动,不仅是对国家税法的尊重,更是对企业稳健经营和个人长远发展的有效保障。将税务合规内化为一种商业习惯,才能在充满机遇的灵活用工市场中,行稳致远,真正实现合作双方的共赢。