企业兼职管理办法,公职人员兼职要注意啥?

公职人员能否兼职,以及如何兼职,这并非一个简单的“是”或“否”能够回答的问题。它交织着法律法规的刚性约束、党纪政纪的严格要求、个人职业发展的审慎考量以及社会公众的深切期待。相较于企业员工相对自由的兼职环境,公职人员的兼职行为被置于更为严格的审视框架之下,其核心出发点在于维护公共利益、防止权力寻租、确保职务廉洁性。因此,在触碰兼职这一领域之前,每一位公职人员都必须对背后的规则逻辑与潜在风险有清醒且全面的认识。

首先,我们必须理解为何对公职人员兼职存在如此严格的禁止性规定。其根本原因在于公职身份的特殊性。公职人员掌握或行使着公共权力,其首要职责是为人民服务,其行为直接关系到政府的公信力和形象。如果允许公职人员未经批准在企业或其他营利性组织中兼职,极易产生利益冲突。例如,一位负责城市规划的干部,若在房地产开发公司兼职,其决策的公正性必然会受到质疑,即便其本人能做到清正廉洁,也难以消除公众的合理怀疑。这种“瓜田李下”的嫌疑,是制度设计时极力避免的。《中华人民共和国公务员法》明确要求公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”,这为公务员兼职划下了一条清晰的法律红线。同样,对于事业单位人员,特别是参照公务员法管理的人员,其管理规定也继承了类似的精神内核,旨在确保公共资源的公平、公正使用。

那么,这条“红线”具体包含哪些内容?公务员违规兼职的后果有多严重?根据相关规定,禁止的兼职行为主要包括几个方面:一是在各类企业、营利性事业单位或社会团体中兼任实质性职务,如董事、监事、经理等;二是未经批准,在各类经济实体中兼职并获取薪酬、奖金、津贴等额外经济利益;三是利用职权或职务上的影响,通过兼职为本人或他人谋取不正当利益;四是参与与原工作业务直接相关的营利性活动,形成同业竞争或利益输送。一旦触犯这些规定,后果是极其严肃的。轻则面临组织处理,如批评教育、通报批评、诫勉谈话;重则受到纪律处分,包括警告、记过、记大过、降级、撤职乃至开除。更重要的是,所有违规获得的薪酬、津贴、奖金等经济利益必须被收缴。这种后果不仅意味着经济损失,更会在个人档案中留下难以抹去的污点,对评优、晋升等造成长远影响。在全面从严治党的大背景下,对违规兼职的查处力度持续加大,任何侥幸心理都可能付出沉重的职业代价。

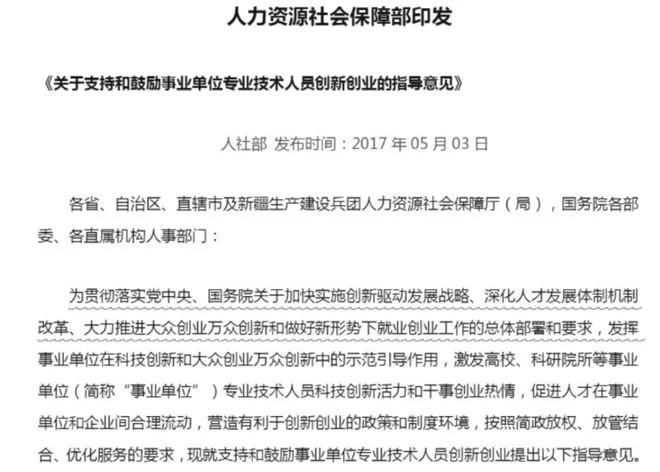

然而,制度并非一味地“堵”,也为特定情况下的兼职留有“疏”的通道,这便是公职人员兼职报批流程存在的意义。法律和纪律在原则上禁止营利性兼职的同时,也允许并鼓励公职人员在特定领域发挥专业特长,服务于社会公益和学术发展。例如,公务员经批准可以在高等学校、科研院所、行业协会等非营利性组织从事与其专业知识相关的教学、科研、咨询活动。事业单位人员,尤其是高校教师、科研人员、医生等,其兼职政策相对更具弹性,鼓励他们通过产学研结合、多点执业等方式,将知识技术转化为社会生产力,但这同样需要遵循严格的管理办法。关键在于“批准”二字。任何形式的兼职,都必须事先向所在单位组织人事部门提出书面申请,详细说明兼职单位、兼职内容、兼职期限、取酬情况等,经单位党委(党组)集体研究同意后,按干部管理权限报批。整个流程的核心是公开透明、程序合规,确保组织对干部的兼职行为有充分的了解和监督。绝不允许“先斩后奏”或“斩而不奏”。

关于薪酬问题,这也是公职人员兼职中最敏感的一环,即公职人员兼职取薪规定。对于经批准的合规兼职,其收入处理也有明确指引。通常情况下,公务员在批准的兼职活动中所获得的报酬,必须全额上缴国库,由单位根据相关规定酌情给予适当补贴,其目的在于切断个人与兼职单位之间的直接经济利益链条。而对于事业单位人员,根据国家和地方出台的具体管理办法,在完成本职工作、不影响单位利益的前提下,其合规兼职所得在履行纳税义务并报单位备案后,可以按照规定归个人所有。但即便如此,也需要警惕“变相取薪”的行为,例如以咨询费、劳务费等名义收受超出合理范围的报酬,或者通过配偶、子女及其他特定关系人间接获取利益,这些行为同样属于违规范畴。

综上所述,公职人员面对兼职问题,必须秉持“三思而后行”的审慎态度。第一步是准确认知自身身份属性所对应的法律法规和纪律要求,明确行为的边界在哪里;第二步是若确有符合规定的兼职需求,必须严格履行报批程序,将个人行为置于组织的监督之下;第三步是严格遵守取薪规定,处理好兼职报酬,切断一切可能引发利益冲突的链条。这不仅仅是为了规避惩罚、保全职业生涯,更是一种对公职身份的尊重,对公共责任的坚守。在公众的目光下,每一次选择都是对职业操守和党性的考验。因此,与其在规则的边缘试探,不如将全部精力倾注于本职工作,用扎实的业绩赢得认可,这或许才是公职人员最安身立命、实现价值的根本之道。对规则的深刻理解与敬畏,是每一位公职人员在职业生涯行稳致远的“护身符”。