传染病有哪些种类,传播途径又有哪些呢?

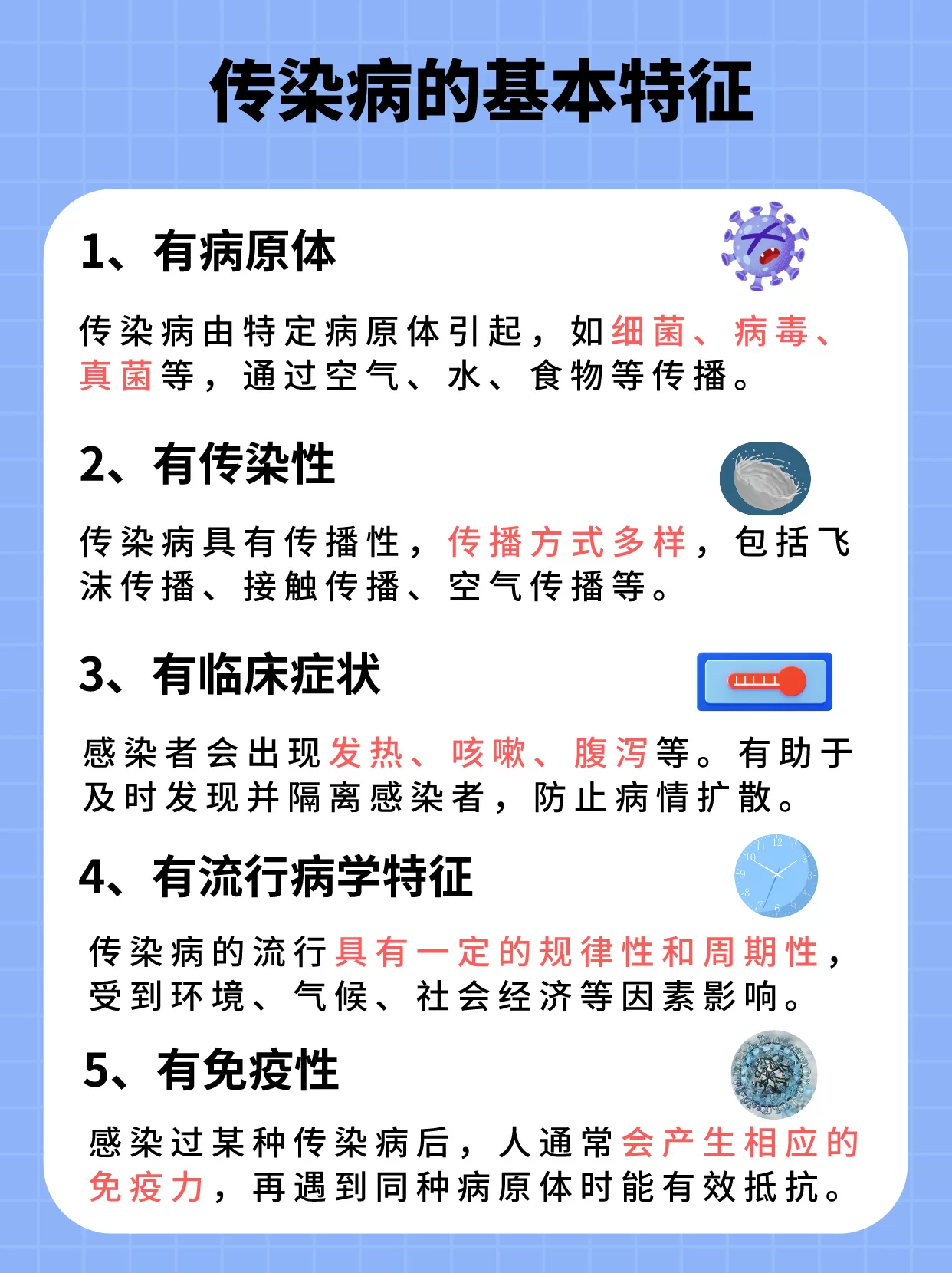

人类与微生物的博弈从未停歇,而传染病正是这场旷日持久“战争”中最直接的交锋形式。想要在这场交锋中占据主动,首要任务便是清晰认知我们的“敌人”究竟有哪些面目,以及它们是通过哪些“战术”渗透我们防线的。这并非简单的知识罗列,而是构建公共卫生安全体系的基石,也是每个个体守护健康的第一道屏障。理解传染病的种类,本质上是按病原体的“身份”进行划分,这决定了疾病的生物学特性和潜在的破坏力。最基础且核心的分类,是依据病原体的类型,主要分为病毒、细菌、真菌、寄生虫以及更为特殊的朊病毒等。病毒,如流感病毒、艾滋病病毒(HIV)和新型冠状病毒,是结构最简单的“细胞劫持者”,它们必须侵入宿主细胞才能复制,其高变异性常常让我们的防御措手不及。细菌,如结核分枝杆菌、霍乱弧菌,则是拥有独立代谢能力的单细胞生物,它们通过分泌毒素或直接侵袭组织引发疾病,幸运的是,抗生素的发现为我们对抗细菌性传染病提供了强大武器。真菌,例如引起脚气的足癣菌或导致肺炎的肺孢子菌,通常在免疫力低下时构成威胁。寄生虫,如疟原虫、蛔虫,则有着更为复杂的生命周期,其传播往往与特定的环境和中间宿主相关。而朊病毒,这种仅由蛋白质构成的传染性颗粒,以其独特的致病机制(如疯牛病)挑战着我们对生命与疾病的传统认知。这种基于病原体的分类,不仅帮助我们理解疾病的本质,更直接指导着诊断方法和治疗策略的选择。

如果说病原体种类是“敌人”的身份,那么传播途径就是它们发动攻击的“作战路线”。掌握常见传染病的传播途径详解,相当于绘制了一张敌人的行动地图,使我们能提前布防,有效拦截。传播途径的多样性令人惊叹,每一种都利用了人类生活或生理上的某一环薄弱点。呼吸道传播,是效率最高、波及面最广的途径之一。病原体携带者通过咳嗽、打喷嚏甚至说话,将带有病原体的飞沫或更小的气溶胶释放到空气中,健康人吸入后即可能被感染。麻疹、水痘、结核病以及近期全球大流行的新冠肺炎,都是此中“高手”。消化道传播,则完美诠释了“病从口入”的古老智慧。被病原体污染的水源、食物、餐具,甚至是患者接触过的物体表面,都可能成为传染源。霍乱、伤寒、甲型肝炎等疾病,正是通过这条途径侵袭人体。血液传播,途径更为直接,通常通过被污染的血液制品、共用针具、未经严格消毒的医疗器械或母婴垂直传播等方式实现。乙肝、丙肝、艾滋病是其典型代表,其隐蔽性和严重性不容小觑。接触传播则分为直接和间接两种,直接接触如皮肤或黏膜的直接触碰可传播疱疹、疥疮等;间接接触则是手触摸到被污染的物体(门把手、公交扶手),再接触自己的口、鼻、眼而感染,许多肠道和呼吸道病毒也可借此“迂回”进攻。最后,虫媒传播利用了昆虫作为“生物导弹”,蚊子传播疟疾和登革热,蜱虫传播森林脑炎和莱姆病,都是自然界中精巧而致命的传播链条。

在众多传播途径中,将呼吸道和消化道传染病的传播方式进行对比,能让我们更深刻地理解其防控策略的差异性。剖析呼吸道和消化道传染病传播方式区别,核心在于理解其“入口”与“媒介”的天壤之别。呼吸道传染病的“主战场”在空气中,其媒介是飞沫和气溶胶,攻击的是人体的呼吸系统黏膜。因此,它的防控关键在于“阻断空气传播”。这要求我们保持室内通风,降低空气中病原体的浓度;在人员密集或高风险场所佩戴口罩,物理性地过滤吸入的空气;保持社交距离,减少进入他人飞沫喷射范围的机会。相比之下,消化道传染病的“主战场”在“入口”,即我们的口腔,其媒介是被污染的食物和水。它的防控核心是“严把病从口入关”。这意味着我们必须做到饭前便后、接触公共物品后彻底洗手;饮用开水或安全的水源;食物要彻底煮熟,生熟砧板分开,避免交叉污染。一个关注“空气”,一个关注“入口”,一个强调“物理隔离”,一个强调“清洁卫生”,这种根本性的差异决定了我们不能用同一种方法去应对所有类型的传染病威胁。

知识若不能转化为行动,其价值便大打折扣。真正了解传染病传播途径如何有效防护,是赋予知识以生命力的关键一步。这要求我们建立一套动态的、个性化的个人防护体系。首先,要具备风险识别能力。在流感高发季,当你进入密闭的公共交通工具时,你应立刻意识到呼吸道传播风险的增加,主动佩戴口罩。当你在街边小摊准备用餐时,你需要评估其食品卫生状况,这关乎消化道传播风险。其次,要采取精准的阻断措施。针对呼吸道传播,除了口罩和通风,增强呼吸道黏膜本身的抵抗力也至关重要,如保持充足睡眠、适度运动、空气干燥时使用加湿器。针对消化道传播,洗手是最经济高效的“疫苗”,必须严格执行七步洗手法。对于血液传播,则要树立极高的安全意识,绝不共用针具,确保医疗操作的无菌性,安全性行为也是预防的关键。对于接触传播,勤洗手、对高频接触的物体表面进行定期消毒,能有效切断这条“迂回路线”。最后,要形成健康的行为习惯。不随地吐痰、咳嗽时用纸巾或肘部遮挡,这些看似微小的举动,都是降低社区传播风险、保护他人的文明行为。疫苗接种,则是科学提供的终极防护,它能让我们在不生病的情况下,提前获得对特定病原体的免疫力。

对传染病种类与传播途径的深入认知,最终指向的是一个更为宏大的目标:构建一个更具韧性的社会公共卫生安全网络。个体的每一次正确洗手、每一次自觉佩戴口罩,都是在为这张网络贡献一根坚韧的丝线。当足够多的个体都掌握了这些知识并付诸实践时,就能形成一道坚实的“免疫屏障”,有效减缓甚至阻断传染病的蔓延。这不仅是保护自己和家人,更是一种社会责任感的体现。它让我们明白,健康从来不是孤立的存在,而是个体与集体、微观与宏观相互作用的结果。面对未来可能出现的新发、突发传染病,我们手中最可靠的武器,依然是这份基于科学的深刻理解和日复一日的严谨实践。这种内化于心的警觉和外化于行的习惯,才是我们从容应对一切微生物挑战的底气所在。