兼职即辞即走扣工资合法吗?能扣多少合适?

“兼职即辞即走扣工资合法吗?”这个问题,频繁出现在劳资纠纷的灰色地带,牵动着无数兼职从业者和用人单位的神经。答案并非简单的“是”或“否”,而是深植于法律的严谨界定与事实的具体情境之中。我们必须厘清一个核心概念:用人单位支付的工资,是劳动者已经付出的劳动的对价,是一种法定债权,而非企业可以随意支配的惩罚工具。因此,任何形式的“罚款”或“扣工资”作为对“即辞即走”行为的惩罚,在法律上都是站不住脚的。

根据我国《劳动法》及《工资支付暂行规定》,用人单位不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。这意味着,即便兼职人员没有按照合同约定提前通知离职,用人单位也无权直接“扣除”其应得的劳动报酬。已完成的工时,就应当获得相应的薪水。然而,这并不意味着兼职人员可以毫无约束地“潇洒走一回”。法律的天平同样保护着用人单位的正当权益。这里的逻辑转换点在于从“扣款”到“赔偿”的跨越。如果兼职人员的“即辞即走”行为,给用人单位造成了直接的经济损失,用人单位完全有权利通过合法途径,要求其承担赔偿责任。

那么,问题的关键就转移到了两个层面:一是如何界定“直接经济损失”,二是赔偿的程序和额度如何确定。这并非用人单位单方面说了算。所谓直接经济损失,通常需要提供充分证据来证明,例如:因岗位空缺导致项目延误产生的违约金、为紧急替班而支付给其他员工的高额加班费、临时招聘替代人员产生的合理费用等。这些损失必须与劳动者的突然离职有明确的、直接的因果关系。诸如“影响了公司士气”、“损害了团队形象”这类模糊的、难以量化的间接损失,在司法实践中很难得到支持。赔偿额度也应遵循实际损失原则,不能漫天要价。正确的做法是,用人单位应先与离职员工协商赔偿事宜,出示损失证据,达成一致后,可以从其未结工资中抵扣,但前提是必须留存书面协议或清晰记录,以证明双方合意。若协商不成,用人单位应通过劳动仲裁或诉讼等法律途径解决,而非擅自克扣工资作为“私刑”。

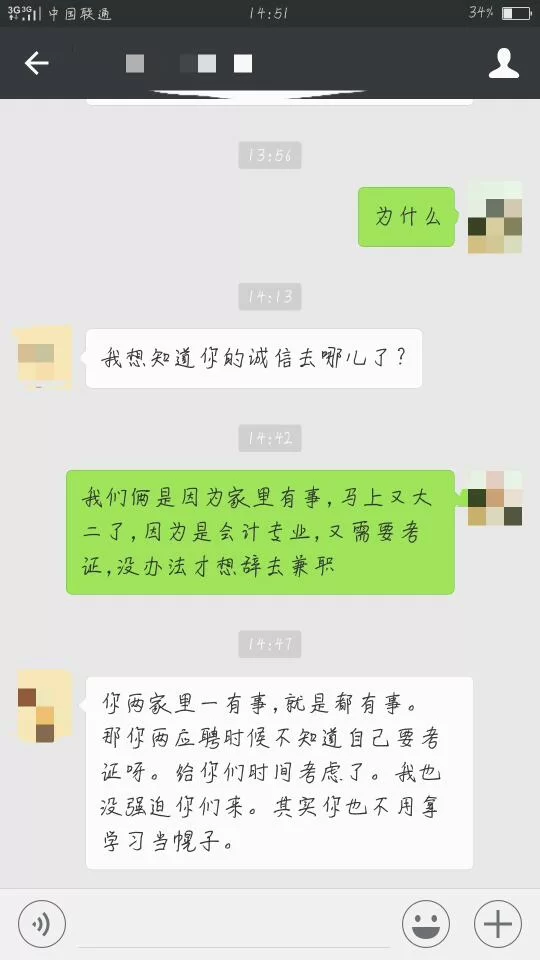

从兼职人员的角度来看,即便决定立即离职,也应采取更为专业和负责任的态度。首先,主动沟通是成本最低的解决方案。一个电话、一条信息或一封简短的邮件,说明情况并表达歉意,很多时候就能化解潜在的矛盾。这不仅体现了职业素养,也能让用人单位有时间做最基本的人员调整,从而降低其可能主张的“损失”。其次,务必保留好自己的工作记录,如考勤表、工作沟通记录、工资条等,这些都是证明你应得薪水的有力证据。如果遭遇用人单位以“急辞职”为由恶意克扣工资,完全不必忍气吞声。第一步是与对方明确交涉,指出其行为的违法性。若交涉无效,可以向当地的劳动保障监察部门投诉,或直接申请劳动仲裁。记住,法律是保护你劳动报酬的最坚实后盾,“不发兼职工资怎么办”的答案,就是积极地、有策略地运用法律武器。

深入探讨“劳动法对兼职辞职的规定”,我们需要注意到“兼职”在法律上的两种主要形态。一种是“非全日制用工”,根据《劳动合同法》,非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿。这种形态下的“即辞即走”,其合法性非常高,用人单位几乎没有理由主张损失赔偿,除非能证明其离职行为存在主观恶意并造成了重大损失。另一种是虽然工作时间短,但签订的却是“以完成一定工作任务为期限的劳动合同”或固定期限的劳动合同。在这种情况下,就应严格遵循合同中关于辞职的通知期限约定。若无约定,则参照一般劳动者提前三日通知的规定。此时,违反通知义务就可能构成违约,进而引发上文所述的赔偿责任问题。因此,在入职之初,弄清自己签订的究竟是何种性质的合同,至关重要。

回到“能扣多少合适”这个现实问题上,我们再次强调,没有“合适”的扣款,只有“合理”的赔偿。这个“合理”的尺度,完全由证据和法律规定来丈量。例如,一名兼职设计师临下班时突然消失,导致次日一个重要的客户提案无法进行,公司被迫外聘了一名紧急设计师,费用为2000元。那么,公司可以主张这2000元作为直接损失,并要求该设计师赔偿。但如果公司声称因为这次事件损失了未来与该客户合作的百万元大单,这种远期、间接的损失就很难被认定。用人单位在处理这类问题时,必须克制情绪,回归理性,将重点放在“举证”而非“声讨”上。

法律的标尺衡量的是行为而非动机,它保护劳动的果实,也惩戒失信的成本。“即辞即走”看似是个人选择的自由,却在劳动关系的天平上投下了一颗法理与人情的石子。理解工资与赔偿的本质差异,不仅是劳资双方的博弈智慧,更是构建健康、互信用工环境的基石。与其在事后纠缠于扣款与追偿的泥潭,不如在契约之初便明确规则,在履约之中坚守诚信。这或许比任何法条都更能减少纠纷,让每一次短暂的合作都清清爽爽,善始善终。