兼职和全职、临时工等各类工作有啥区别?

在当今多元化的就业市场中,“工作”的定义早已超越了传统的“朝九晚五”。全职、兼职、临时工、合同工乃至自由职业者,这些词汇共同构成了一个复杂而充满活力的职业生态。然而,许多求职者乃至在职人士对这些工作形态的界限、权益差异及长远影响仍存在模糊认知。这种模糊性不仅可能导致个人在求职时错失良机,更可能在无形中损害自身的合法权益。因此,对这些工作模式进行一次系统性的梳理与辨析,是每一个现代职场人必备的功课。

首先,我们必须从法律与契约的根源上厘清全职、兼职与临时工的本质区别。在我国《劳动合同法》的框架下,全职工作通常被称为“全日制用工”。其法律特征极为明确:劳动者每日工作时间不超过八小时,每周工作时间不超过四十四小时;用人单位必须与劳动者订立书面劳动合同;最重要的是,用人单位有法定义务为劳动者缴纳包括养老、医疗、失业、工伤、生育保险在内的“五险”以及住房公积金。这种模式构成了我国劳动关系的基础,强调的是一种长期、稳定、全面的雇佣关系。与之相对,兼职则对应“非全日制用工”,其核心特征在于劳动时间的灵活性,一般以小时计酬,劳动者在同一用人单位平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。在法律上,非全日制用工可以订立口头协议,且用人单位通常只需为其缴纳工伤保险,这构成了二者在社会保障上的根本分野。而临时工,这个在日常生活中被广泛使用的词汇,在法律上并不规范。它更多地指向一种以完成特定工作任务为期限的劳动合同,或是通过劳务派遣形式形成的用工关系。其雇佣关系具有明确的时间或项目终点,一旦任务完成,合同即告终止,这与全职的长期性形成了鲜明对比。

如果说法律定义是“骨架”,那么权益与福利的差异则是填充其间的“血肉”,直接关系到每个人的切身利益。薪酬体系是最直观的体现。全职员工的薪酬结构通常较为复杂,包含基本工资、绩效奖金、年终奖、各类津贴等,旨在提供稳定且具有成长性的收入预期。而兼职者的收入则相对简单直接,多为时薪或按件计酬,收入水平与工作时长直接挂钩,缺乏稳定性。临时工或项目制合同工的报酬则完全取决于合同约定,可能是一次性打包费用,也可能是按项目进度分期支付。在社会保障方面,全职的“五险一金”是其最大的优势所在,它为个人提供了抵御生活风险的坚实后盾,从看病就医到退休养老,再到购房贷款,其重要性不言而喻。兼职和部分临时工则往往被排除在这一体系之外,这意味着他们需要自行规划商业保险来弥补保障缺口,这无疑增加了个人财务的脆弱性。此外,带薪休假也是一道难以逾越的鸿沟。全职员工依法享有法定节假日、带薪年假、婚假、产假等,这是劳动法赋予的休息权利。而非全日制用工则不享有带薪年假,临时工的休假权利也完全依赖于合同的约定。在职业培训、晋升机会、企业归属感等软性福利上,全职员工同样拥有天然优势,他们是企业人才培养的核心对象,而兼职和临时工则更像是“过客”,难以深度融入组织文化。

当我们将视线拉远,从眼前的权益转向长远的职业发展路径,不同工作模式的选择,几乎是在为未来的人生铺设截然不同的轨道。选择全职工作,往往意味着选择了一条在特定组织内深耕的路径。员工可以通过内部晋升机制,沿着既定的职业阶梯向上攀登,逐步积累行业知识、管理经验和人脉资源。这种模式的优点在于路径清晰、风险较低,能够提供稳定的安全感。但其潜在风险在于,长期处于单一环境可能导致技能固化,视野受限,一旦遭遇行业衰退或公司变动,转型难度较大。兼职工作则为个人提供了探索的“试验田”。对于学生而言,它是接触社会、赚取生活费的方式;对于职场人,它可以是发展兴趣、补充收入、探索“第二曲线”的途径。兼职经历能够丰富个人履历,培养多元化的技能组合,但其碎片化的特性也使得职业发展缺乏连贯性,难以形成核心竞争力。临时工和合同制项目,则像是职业生涯中的“特种作战”。它让人有机会在短时间内接触不同公司的核心项目,快速积累高价值的实战经验,建立广泛的人脉网络。对于高技能人才而言,这种模式可能带来远超全职的回报。然而,这种“打零工”式的生活也充满了不确定性,需要具备强大的自我营销能力、项目管理能力和持续学习的能力,以应对项目间歇期的“空窗”压力。而自由职业者,作为这种模式的极致形态,更是将个人品牌和商业运营能力提到了前所未有的高度,他们是自己的老板,也是自己的员工,享受着终极的自由,也承担着全部的风险。

面对如此多元的选择,如何做出最适合自身的决策,成为了一门需要综合权衡的艺术。这一决策过程,必须紧密结合个人所处的生命周期、财务需求、职业目标乃至性格特质。对于初入社会的年轻人,一份有挑战性的全职工作往往是最佳起点,它能提供系统化的培训和稳定的平台,帮助完成从学生到职业人的关键转型。对于在校大学生或需要兼顾家庭的女性,兼职则提供了宝贵的灵活性,实现了学习、工作与生活的平衡。对于那些在某一领域已有深厚积累、追求更高自主性和回报的专业人士,转向项目制合同工或自由职业者,可能是一次价值的跃升。在做决定前,不妨问自己几个问题:我最看重的是稳定还是自由?我未来三到五年的核心目标是什么?我的财务状况能否承受收入的不确定性?我是否具备独立开拓业务、管理自我的能力?对这些问题的诚实回答,将指引你找到最契合当前状态的工作模式。这并非一个一成不变的选择,而是一个动态调整的过程。人生的不同阶段, priorities会发生变化,工作模式的切换也随之成为常态。

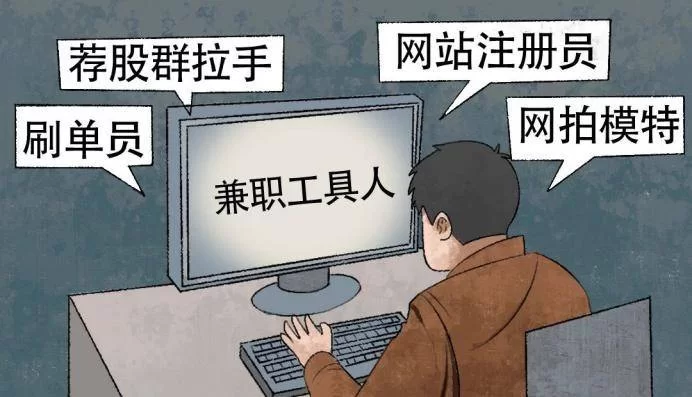

放眼未来,随着“零工经济”的兴起和数字技术的普及,工作模式的边界正变得越来越模糊。平台经济催生了大量灵活的就业岗位,企业为了应对市场变化,也越来越倾向于采用更加敏捷的团队构成,将部分非核心业务外包。这一趋势既带来了机遇,也提出了挑战。它打破了传统雇佣关系的束缚,为个人提供了前所未有的变现渠道和工作自由度;但同时也加剧了就业的不稳定性,对现有的社会保障体系和个人风险管理能力提出了更高要求。在这种背景下,理解不同工作模式的内涵与外延,不再仅仅是求职者的个人事务,更成为关乎社会经济结构演变的宏观议题。对于个人而言,构建“T型”知识结构——即在某一领域有深度,同时具备广博的跨界知识——将是在这种新经济形态中保持竞争力的关键。培养终身学习的能力、打造个人品牌、建立多元化的收入来源,正从一种“可选项”逐渐变为“必选项”。

最终,工作形态的选择,本质上是一种生活方式的选择,是个人价值观在职业领域的投射。它没有绝对的好坏之分,只有是否适合当下的判断。全职的稳定、兼职的灵活、自由职业的自主,每一种模式都承载着不同的人生追求和梦想。清醒地认识它们之间的差异,审慎地评估自己的需求与能力,勇敢地做出选择并为之负责,这或许就是在这个充满无限可能的时代里,我们能够给予自己最好的职业答卷。找到那个能让你既能安身立命,又能燃烧热情的支点,让工作成为实现自我价值的舞台,而非仅仅是谋生的手段。