兼职取酬处理和兼职合同法律规定有哪些问题?

在零工经济蓬勃发展的今天,兼职已成为许多人增加收入、实现自我价值的重要途径。然而,这份“额外”的收入背后,却交织着复杂的法律与税务问题。许多人抱着“干一票就走”的心态,忽视了兼职合同的法律效力与取酬的合规性,最终陷入纠纷甚至税务风险。要真正让兼职成为助力而非阻力,就必须首先厘清其背后的法律逻辑,尤其是兼职合同法律规定的核心要义。

厘清法律关系是所有兼职活动的第一步,也是最为关键的一步。实践中,最常见的误区在于将所有兼职都笼统地视为“打零工”,而忽略了“非全日制用工”与“劳务关系”这两个截然不同的法律界定。根据我国《劳动合同法》,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。它本质上是一种特殊的劳动关系,受劳动法的全面保护。这意味着,即便工作时间短,用人单位也必须按时足额支付报酬,且劳动报酬结算周期最长不得超过十五日。更重要的是,在非全日制用工中,用人单位有为劳动者缴纳工伤保险的法定义务,这为兼职者提供了最基本的工作安全保障。与之相对,更为普遍的兼职形式,如设计师接私活、程序员做外包项目、讲师进行一次性授课等,在法律上更倾向于被认定为“劳务关系”。这种关系由《民法典》中的合同编调整,双方地位相对平等,强调的是服务成果的交付,而非人身依附性的管理。区分二者的核心,在于判断是否存在人格上、经济上和组织上的从属性。简单说,对方是否对你进行严格的考勤管理、是否规定你的工作流程、你是否只能为其提供劳动,是判断的关键。这一区别直接决定了权益救济的路径:非全日制用工纠纷适用劳动仲裁前置程序,而劳务关系纠纷则可直接向法院提起诉讼。

明确了法律关系,下一步就是一份严谨的兼职合同。口头约定虽然便捷,但一旦发生争议,往往因举证困难而使兼职者处于不利地位。一份合规的兼职合同,应当如同一份精确的“导航地图”,清晰指引双方的权利义务。其核心条款至少应包括:双方主体信息、具体工作内容与成果要求、报酬标准与支付方式、合同期限、知识产权归属(对于创作类兼职尤为重要)、保密条款以及违约责任。在审查合同时,需要特别警惕一些“文字陷阱”。例如,模糊的工作描述可能导致无休止的“需求变更”;不明确的支付节点和方式可能成为拖欠报酬的借口;过于严苛的竞业限制或保密协议,则可能不合理地限制你未来的职业发展。一个值得注意的专业建议是,在合同中应明确约定“验收标准”。对于设计、文案、开发等工作成果,如何才算“合格”?应尽可能量化或描述具体,比如“以甲方书面确认为准”或“达到附件中所述的功能效果”,这能有效避免成果交付时的扯皮。此外,保留好所有沟通记录,如微信聊天、邮件往来、转账凭证等,它们在关键时刻就是最有力的证据。

谈完成果,自然要聚焦于最核心的环节——取酬。而取酬必然伴随着纳税义务,这是每个公民应尽的责任,也是个人兼职收入如何纳税这一问题的核心。根据收入性质的不同,税务处理方式也大相径庭。对于被认定为“非全日制用工”的兼职者,其收入属于“工资、薪金所得”,用人单位会按照累计预扣法代扣代缴个人所得税,并与兼职者的主要收入或其他综合所得一起,在次年进行年度汇算清缴,多退少补。而对于更广泛的“劳务关系”下的兼职收入,则属于“劳务报酬所得”。这部分收入的计税方式相对独立。支付方(即甲方)在支付报酬时,会代扣代缴个人所得税。其税率是超额累进的,收入越高,税率也越高。例如,单次收入不超过4000元的,减除费用800元;超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。值得注意的是,年度终了后,劳务报酬所得也会并入综合所得,按年计算税款,多退少补。这意味着,如果你的年度总收入较高,可能需要补缴一部分税款。因此,建立清晰的税务意识至关重要。切勿为了眼前小利而同意“用发票换现金”或要求不扣税的“裸发工资”,这些行为不仅违法,还会给你个人征信带来污点,得不偿失。主动向支付方索要完税证明,既是监督其履行代扣代缴义务,也是自己诚信纳税的凭证。

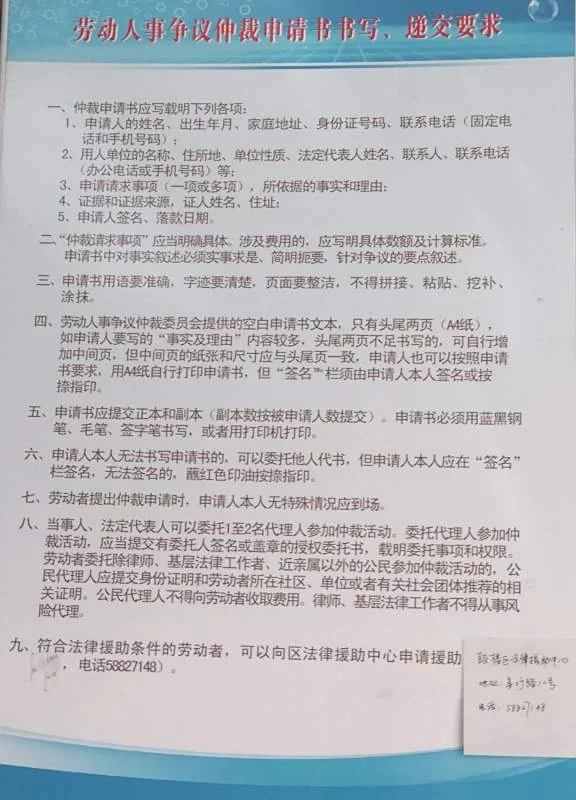

即便合同再严谨,沟通再顺畅,兼职活动中依然难免出现摩擦与纠纷。拖欠或克扣报酬是最常见的问题,其次是工作成果不被认可、发生意外伤害无人负责等。面对纠纷,冷静与策略是解决问题的关键。首先,协商永远是成本最低、效率最高的解决方式。整理好手头的所有证据,包括合同、沟通记录、工作成果交付证明等,与对方进行有理有据的沟通。如果协商不成,就需要根据之前我们分析的法律关系来选择正确的维权路径。如果是非全日制用工纠纷,你可以向用人单位所在地的劳动监察大队投诉举报,或直接申请劳动仲裁。劳动仲裁是诉讼的前置程序,其裁决具有法律效力。而如果是劳务关系纠纷,则不适用劳动法,你应当准备充分的证据,直接向有管辖权的人民法院提起诉讼,要求对方支付报酬、承担违约责任等。在此过程中,一个常被忽视但极其重要的点是诉讼时效。主张民事权利的诉讼时效期间通常为三年,从你知道或应当知道权利受到损害之日起计算。因此,一旦发现权益受损,切勿拖延,应及时采取行动。对于工作中可能发生的人身伤害,非全日制用工者可依据《工伤保险条例》主张权益,而劳务提供者则可依据《民法典》中的侵权责任编,要求接受劳务一方承担相应责任。这再次凸显了事前明确法律关系、签订合规合同的重要性。

兼职,远非简单的“付出劳动,换取报酬”的线性过程,它是一个涉及法律、财务、风险管理的微型商业行为。从理解非全日制用工与兼职区别,到审慎签订合同,再到依法纳税,最后到懂得如何应对兼职劳动纠纷如何处理,每一步都构成了个人职业素养与风险防范能力的一部分。掌握兼职的法律与财务逻辑,不仅是规避风险的盾牌,更是个人在多元化职业道路上行稳致远的罗盘。它将每一次“接活”,都转化为一次专业价值的合法兑现与个人信用的积累。