兼职合同一般签多久合适,最短可以签多久呢?

关于兼职合同签多久,这并非一个有标准答案的数学题,而更像是一道需要结合法律框架、商业逻辑与双方预期来解答的应用题。它直接关系到雇佣关系的稳定性、双方的权利义务以及未来合作的顺畅度。许多人,无论是寻求额外收入的个人,还是需要弹性支持的企业,都常常在这个问题上感到困惑:是签个“长期安心”的,还是“短期灵活”的?最短又可以短到什么程度?要厘清这些问题,我们需要从多个维度进行深度剖析。

首先,兼职合同的“一般”期限,本质上是由合作内容的性质决定的。如果兼职工作是围绕一个明确、有始有终的项目展开,例如为一场特定的市场活动提供设计支持,或者为一个为期两个月的软件开发项目测试Bug,那么合同的期限就应该与项目周期紧密绑定。在这种情形下,一个固定期限的合同,如“自XXXX年X月X日起至XXXX年X月X日止”,是最为常见且合理的做法。这种期限设定清晰地界定了服务的起止时间,项目结束,合同自然终止,权责分明,避免了后续的扯皮。然而,对于那些持续性、周期性的兼职岗位,比如每周固定几天到办公室处理的行政助理,或长期为自媒体平台供稿的写手,情况则有所不同。这类工作追求的是一种长期、稳定的协作关系。此时,签订一份期限较长的合同,比如一年或两年,反而对双方都有利。对于雇主而言,这保证了核心兼职人员的稳定,减少了频繁招聘和培训的成本;对于兼职者而言,一份长期合同提供了稳定的收入预期和职业安全感,让他们更愿意投入精力。

那么,兼职合同最短可以签多久呢?这触及了法律与实践的边界。根据中国的《劳动合同法》,对于“非全日制用工”(我们通常理解的兼职形式),法律给予了极大的灵活性。其中规定,非全日制用工可以订立口头协议,这就意味着,从法律层面看,一份书面合同并非强制要件。但口头协议的弊端在于举证困难,一旦发生纠纷,双方权益都难以保障。因此,即便只是极短期的合作,签订一份书面协议依然是明智之举。至于最短期限,法律并未设定下限。理论上,你可以签订一份一天、甚至几个小时的兼职合同。比如,聘请一位摄影师拍摄一场半天的年会,合同期限就可以明确为“XXXX年X月X日上午9:00至下午14:00”。但在实际操作中,为了简化流程,这类一次性、超短期的任务,更多时候会以“项目协议”或“服务订单”的形式出现,其核心条款与兼职合同类似,但更侧重于任务交付和报酬结算,而非“雇佣关系”的维系。值得注意的是,非全日制用工的一个重要特征是“不得约定试用期”,这意味着从你开始工作的第一天起,雇主就必须支付约定的报酬,这从侧面也反映了其短期、灵活的特质。

理解了法律上的可能性后,我们更应关注短期兼职协议中的核心注意事项,因为期限越短,协议的清晰度就越发重要。一份严谨的短期协议,无论期限是一周还是一个月,都必须明确以下几点:第一,工作内容与交付标准。模糊的“协助完成相关工作”是大忌,必须具体化,例如“完成三张微信公众号推文封面设计,并交付源文件”。第二,报酬计算与支付方式。是按小时、按天,还是按项目整体打包计酬?支付时间是工作结束当天,还是每周五固定结算?这些都必须白纸黑字写清楚。对于按小时计酬的,要明确记录工时的方式。第三,知识产权归属。这在设计、写作、编程等创造性工作中尤为关键。协议中应明确约定,工作成果的知识产权(著作权、专利权等)在雇主支付报酬后归其所有。第四,保密义务。即便合作时间很短,兼职者也可能会接触到雇主的商业信息,一份简明的保密条款能有效规避风险。最后,也是最容易忽视的一点,是责任边界。明确兼职者在工作过程中因过失造成损失的赔偿责任(通常会设定一个上限),以及是否需要雇主为其购买短期意外险等。这些细节的敲定,远比纠结于合同期限是签30天还是31天更有实际意义。

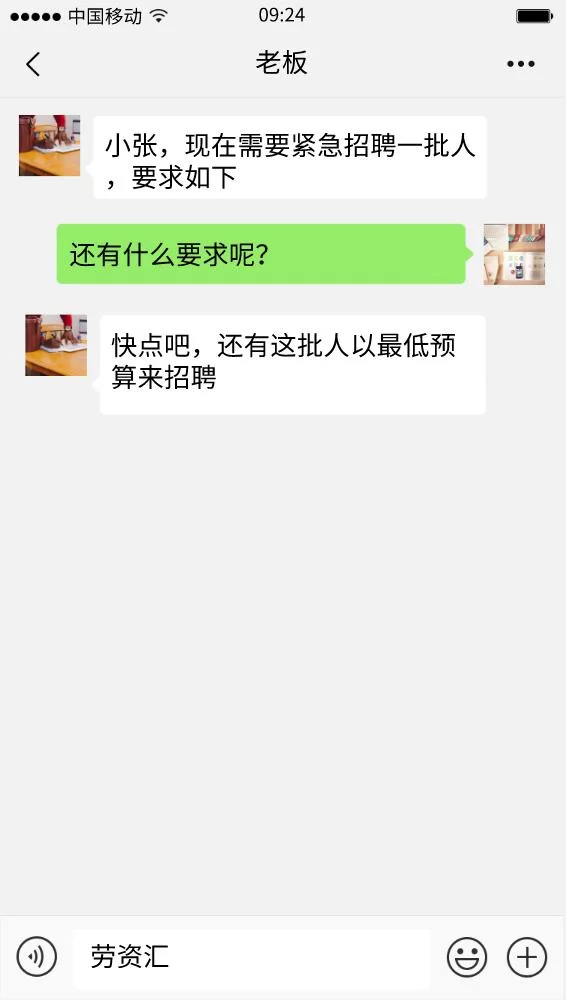

跳出合同文本本身,我们还需看到期限选择背后折射出的雇佣心态与合作文化。一个倾向于提供长期兼职合同的雇主,可能更看重团队稳定性和知识沉淀,愿意为培养人才付出成本。而一个只愿意提供超短期合同的雇主,则可能更强调成本控制和用工的极致灵活性,将兼职者视为纯粹的外部资源。同样,对于兼职者,选择短期合同可以保持职业选择的开放性,快速试错不同领域;而选择长期合同,则意味着希望深度参与某个业务,获得更持续的成长和收入。因此,在商议合同期限时,双方不妨开诚布公地沟通彼此的期望。雇主可以说明业务的稳定性和未来规划,兼职者也可以表达自己的职业发展意图。当期限的选择不再是单方面的“规定”,而是双方共识的体现时,这份合同才真正具备了生命力,成为一段愉快合作的坚实起点。

最终,一份兼职合同的期限,与其说是时间的刻度,不如说是信任与预期的量化。它不是束缚双方的锁链,而是保障航程的航海图。明智的雇主与兼职者,关注的将不再是日历上的某个终点,而是如何在这份协议的框架内,实现价值最大化,让每一次合作都成为彼此履历上闪亮的一笔。