兼职合同工资条薪资不一致,法律以哪个为准?

当一名兼职工作者发现自己手中的劳动合同与每月收到的工资条在金额上存在明显出入时,内心必然会充满困惑与不安。这份白纸黑字的合同与那份记录着实际收入的凭证,究竟哪一个才是法律认可的“真理”?这个问题并非一个简单的“二选一”,其背后牵涉到证据的效力、法律的优先适用原则以及劳动者如何有效维权的现实课题。要准确回答这个问题,我们必须穿透表象,深入探究合同与工资条在法律天平上的真正分量。

首先,我们必须明确一个基本原则:劳动合同是确立劳动关系、明确双方权利义务的根本性法律文件。根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定,劳动合同应当具备劳动报酬、合同期限、工作内容等必备条款。这意味着,从法律效力的根源上看,劳动合同具有最高优先级的证明力。它像是双方当事人共同签署的一份“宪法”,约定了劳动关系存续期间的基本规则。当薪资争议发生时,仲裁机构或法院首先会审视的就是这份合同。合同中约定的薪资数额,是判断用人单位是否足额支付报酬的基准线和最核心的依据。任何试图单方面低于合同约定标准支付工资的行为,在法律上都构成违约,甚至是违法。

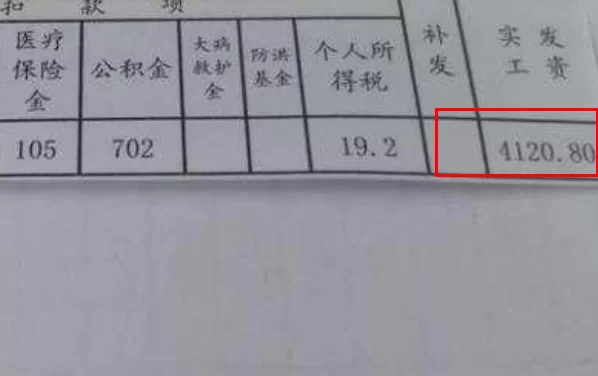

然而,法律的严谨性恰恰体现在它不迷信单一证据。工资条,作为用人单位向劳动者支付工资的凭证,其法律效力同样不容小觑。工资条的核心价值在于它能够证明一个既成事实——即用人单位在某个时间点,实际支付了某一笔款项。它是一种履行行为的记录。在司法实践中,如果劳动者能够提供连续、稳定的工资条或银行转账记录,且这些记录显示的实际收入长期高于或低于合同约定,这就形成了一个强大的“事实履行”证据。此时,法律的天平可能会发生微妙的倾斜。例如,若合同约定月薪为3000元,但连续一年的工资条都显示实际发放为5000元,那么当用人单位某月突然只发3000元时,劳动者主张按5000元标准支付,得到支持的可能性就非常大。因为这种长期、稳定的支付行为,可以被认定为双方以实际行为对原合同条款进行了变更。反之,若合同约定5000元,工资条长期显示3000元,劳动者虽心有不甘,但若长期未提出异议,也可能被认定为对降薪的默许。当然,这种“默许”的认定非常严格,需要劳动者确实收到了足额款项且无相反证据证明其曾提出反对。

那么,当合同与工资条“打架”时,真正的决胜手在哪里?答案在于证据链的完整性。法律裁判遵循的是“优势证据”原则,即哪一方的主张有更充分、更可信的证据支持,哪一方就能胜诉。因此,聪明的劳动者不应执着于争论“合同”和“工资条”哪个更重要,而应着手构建一个无懈可击的证据体系。这个体系除了合同和工资条,还应当包括:

- 银行流水:这是比工资条更具说服力的证据,因为它由中立第三方银行出具,直接反映了资金的流动,难以伪造。

- 招聘信息或录用通知书(Offer Letter):如果其中明确了薪资待遇,可以作为合同的有效补充。

- 沟通记录:与HR、部门负责人通过微信、钉钉、电子邮件等工具讨论薪资的聊天记录,是证明双方真实意思表示的“王牌”证据。例如,HR在微信中承诺“合同写低点是为了避税,实际按这个数发”,这样的截图在仲裁中将极具杀伤力。

- 录音录像:在与用人单位交涉时,在不违反法律强制性规定的前提下,录下双方沟通的过程,可以作为辅助证据。

- 同事的证言:虽然证明力较弱,但在多份证据相互印证时,也能起到增强说服力的作用。

面对薪资不一致的困境,劳动者应当如何采取行动?第一步,是冷静沟通与固定证据。首先尝试与用人单位友好协商,明确指出差异所在。在沟通过程中,务必保留所有文字记录,或在关键对话后进行书面确认。如果对方口头解释,可以尝试以“为了确认我的理解是否正确”为由,通过邮件或微信将对话内容复述一遍,寻求对方的确认。第二步,是全面收集证据。按照上述清单,系统性地整理和保存一切能证明你应得薪资的材料。第三步,如果协商无果,应果断寻求法律途径。可以先向用人单位所在地的劳动监察大队投诉,由行政部门介入调查。若仍未解决,则应在法定时效内(通常为知道或应当知道权利被侵害之日起一年)向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。这是提起诉讼的前置程序,绝大多数劳动争议都在这一阶段得到解决。

法律的正义并非悬浮于空中的理论,而是根植于坚实的证据之上。在兼职薪资争议中,劳动合同是基础,工资条是表象,而贯穿始终的各类证据链才是决定胜负的关键。与其被动地纠结于哪份文件更具魔力,不如主动成为自身权益的“首席证据官”。通过事前审阅合同、事中细心留存、事后果断维权,每一位兼职工作者都能将法律的抽象原则,转化为捍卫自己劳动成果的具体力量,让每一份付出都能获得应有的、清晰的回报。