兼职没备案危害大?国企医生这些情况要当心!

对于许多身处公立体系的医生而言,利用业余时间进行兼职,既是实现个人价值的延伸,也是提升收入的现实考量。然而,当“兼职”二字与“未备案”挂钩时,一条清晰的职业红线便悄然浮现。这并非杞人忧天,而是关乎每一位从业者职业生涯安全的严肃命题。在现行法规与事业单位管理框架下,国企或公立医院医生未经备案的兼职行为,如同在冰面下潜行,看似风平浪静,实则危机四伏。其危害性,远不止于一次简单的批评教育,而是可能触及法律、职业、经济乃至个人声誉的多重底线。

医生多点执业未备案后果的严重性,首先体现在法律的刚性约束上。《中华人民共和国执业医师法》及相关法规明确规定了医师的执业地点、范围和类别。虽然近年来国家政策鼓励医师多点执业,但其前提是“备案”或“注册”。未经备案的执业,在法律上可能被认定为“非法行医”。一旦在兼职过程中发生医疗纠纷,哪怕只是一个微小的瑕疵,后果都可能被无限放大。此时,不仅执业所在机构可能不会提供法律庇护,连医疗责任保险也会因此拒赔。医生将可能独自面对患者的索赔、法律的制裁,轻则承担巨额的经济赔偿,重则可能面临吊销执业证书,甚至刑事指控的困境。这种个人承担无限责任的风险,是任何一位有前途的医生都无法承受之重。

其次,从职业发展的角度看,公立医院医生兼职的法律风险与单位纪律处分紧密相连。国企医院的医生,其身份首先是“事业单位在编人员”。《事业单位工作人员处分暂行规定》明确禁止未经批准从事兼职活动。“未备案”即“未经批准”。一旦被单位发现,轻则通报批评、扣发绩效奖金,影响当年的评优评先与职称晋升;重则可能受到警告、记过,甚至降低岗位等级或开除处分。在竞争激烈的医疗体系内,一次纪律处分的记录,可能会成为职业生涯中一个难以抹去的污点,彻底阻断通往更高学术或管理岗位的道路。许多医生或许认为自己的兼职行为隐秘,但在当前愈发严格的信息化监管环境下,通过社保缴纳、税务系统、同行举报等多种渠道,这种行为被发现的概率正在显著增加。为了短期收益而赌上整个职业生涯,显然是一笔极不划算的交易。

深入行业内部,一个绕不开的话题是“医生飞刀走穴合规性分析”。“飞刀”,这个带有江湖气息的词汇,形象地描述了资深专家利用休息时间,前往外地基层医院指导或主刀高难度手术的现象。其初衷往往是解决基层医疗技术不足、挽救患者生命,具有积极的社会意义。然而,从合规性角度看,传统的“飞刀”模式恰恰是“未备案兼职”的典型代表。即便有邀请医院的书面协议,若未经过第一执业地点的批准和向卫健委备案,这种协议在法律效力上也存在瑕疵。一旦手术出现问题,邀请医院可能会推卸责任,而“飞刀”医生则陷入孤立无援的境地。近年来,国家推动的多点执业政策,正是为了将“飞刀”这种灰色地带的行为阳光化、合法化。通过正规备案,医生的跨院执业行为得到了法律保护,其技术价值也能在合规的框架下得到合理回报。因此,与其在灰色地带游走,不如主动拥抱政策,将“飞刀”转化为合规的多点执业,这才是长久之计。

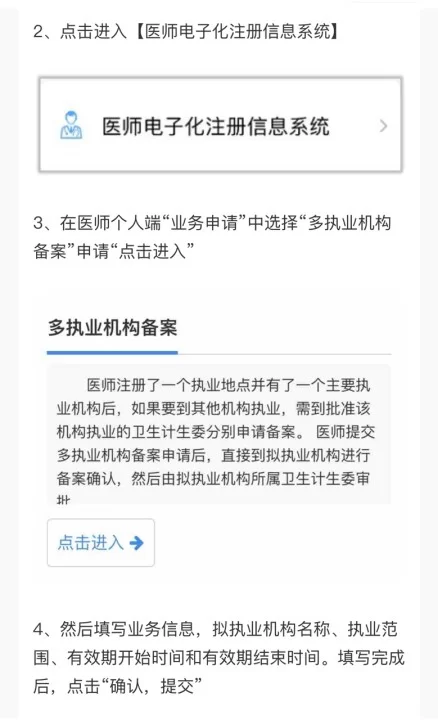

那么,正确的路径是什么?关键在于理解并遵循国企医生兼职备案流程以及事业单位人员兼职新规。这套流程并非高不可攀,其核心在于“沟通”与“规范”。第一步,也是最重要的一步,是征得第一执业地点(即本职工作单位)的同意。这需要医生主动与科室主任、医院人事及医务部门进行坦诚沟通,说明兼职的机构、内容、时间安排,并承诺不影响本职工作。获得单位的支持是备案成功的基础。第二步,向当地的卫生健康行政部门(卫健委)提交多点执业的备案申请。所需材料通常包括医师执业证书、职称证明、第一执业地点的同意证明、拟执业机构的聘用合同或邀请函等。卫健委在审核通过后,会更新医师的执业注册信息。整个过程虽然需要耗费一些时间和精力,但它为医生的行为盖上了一个“合法”的印章,相当于购买了一份职业保险。随着“放管服”改革的深入,许多地区的备案流程已经大大简化,线上办理也成为可能,医生们应主动关注所在地卫健委发布的最新政策指南。

归根结底,医生兼职的动机多种多样,但无论追求的是物质回报还是技术精进,都必须建立在合规的基石之上。这不仅是对法律法规的敬畏,更是对自己多年学医积累的职业生涯的珍视。在选择是否兼职、如何兼职之前,每一位医生都应进行一次全面的自我风险评估:我的行为是否符合政策红线?我是否做好了应对潜在风险的准备?我是否与本职工作形成了利益冲突?这种审慎的职业态度,本身就是一名优秀医生专业素养的体现。对于手握柳叶刀的国企医生而言,职业生涯的每一次延伸,都应像一场精心规划的手术——术前充分评估风险,术中严格遵守规程,术后审慎总结复盘。合规备案,正是那把确保手术成功、守护职业生命的无影灯,唯有在它的光芒下,个人价值的实现才能走得稳健而长远。