海底捞兼职真实感受、生日快乐歌下载,你知道吗?

那首“叮叮叮,叮叮叮”的旋律,几乎是当代都市年轻人对“仪式感”最直接的听觉记忆之一。当一群穿着红色工服的年轻人举着灯牌,面带真诚(或训练有素)的笑容,为你唱起这首专属的生日快乐歌时,你感受到的不仅仅是一份祝福,更是一种被精心设计、被郑重对待的情绪价值。许多人因此在网上搜寻“海底捞生日快乐歌下载”,试图复刻或重温那份独一无二的快乐。然而,对于作为这场“快乐表演”核心执行者的兼职员工而言,这首歌曲背后,承载的是远比旋律复杂得多的真实感受与工作内核。它不仅仅是一份兼职,更是一场沉浸式的社会实践,一堂关于服务、人性与商业逻辑的深度课程。

海底捞兼职工作内容深度解析,远非“端盘子、擦桌子”那么简单。当你穿上那身标志性的红制服,你就从一个独立的个体,变成了海底捞庞大服务机器上精密的“齿轮”。工作内容被细分为无数个SOP(标准操作程序):从迎接客人的“您好,几位”,到递上热毛巾的时机与角度,再到为长发顾客提供皮筋、为手机提供防水袋……每一个细节都被量化、被要求。然而,最核心也最耗费心力的,是那种看不见摸不着的“氛围营造”。兼职员工需要时刻保持高昂的热情,用敏锐的观察力去“读空气”,判断客人的潜在需求。是家庭聚餐需要照顾老人小孩,还是情侣约会需要不被打扰的私密空间?是朋友小聚需要活跃气氛,还是独自一人前来需要一份温暖的陪伴?这种情绪劳动是这份工作最真实、也最沉重的部分。你被要求用真诚去演绎一种标准化的热情,这其中的张力,是每个兼职者都必须面对和消化的内心挣扎。

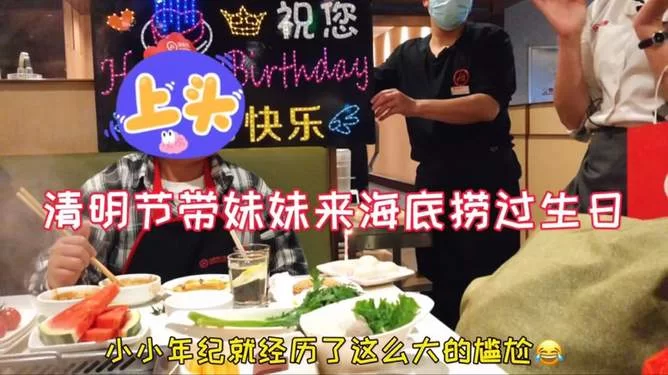

这首被大量下载的生日快乐歌,正是海底捞服务哲学对员工的要求的集中体现。它为什么能火?因为它成功地创造了一个“社交货币”。顾客录下视频,分享到社交平台,本身就是对海底捞品牌的一次免费宣传。而对于员工来说,这场表演是一次综合能力的考验。你需要唱歌、跳舞、带动气氛,还要在混乱中确保蛋糕和长寿面准确无误地送达。这背后,是严格的培训体系。海底捞的培训,教的不仅是技能,更是一种思维模式——“顾客是对的,永远要站在顾客的角度思考问题”。这种近乎极致的顾客导向,被要求内化为员工的职业本能。我曾见过一位兼职同事,为了哄一个哭闹的孩子,把自己口袋里所有的备用小玩具都拿了出来,最后还即兴编了一个拙劣但充满童趣的鬼脸。那一刻,她不是在执行SOP,她是在践行一种被品牌文化深深浸润的服务本能。这种要求,是高压的,也是塑造人的。它逼迫你走出自我中心,去学习如何共情、如何给予。

将视角拉高,海底捞的兼职岗位,是体验式经济下的兼职岗位价值的绝佳样本。传统的兼职,价值交换很简单:付出时间体力,换取金钱报酬。但在海底捞,兼职者获得的远不止薪水。你在一个以“服务”为核心产品的公司里,亲身体验并参与了产品的生产全过程。你学会了如何在高压环境下保持微笑,如何与形形色色的人打交道,如何通过团队协作完成一场“盛大”的生日惊喜。这些软技能——沟通能力、应变能力、抗压能力、团队协作能力——是未来无论从事任何行业都极其宝贵的财富。这份兼职,实际上提供了一个低成本的社会化训练营。许多人在这里完成了从校园到社会的过渡,他们带着在这里学到的“服务精神”和“利他思维”,走向了更广阔的人生舞台。从这个角度看,海底捞不仅是在招聘员工,更是在用其独特的文化“养成”一批理解其品牌价值观的潜在消费者和传播者。

当然,我们必须承认,这种极致的服务模式背后,也存在着不容忽视的挑战与代价。持续的情绪劳动极易导致职业倦怠。当“发自内心的微笑”变成一项必须完成的KPI,真诚与表演的边界就会变得模糊。许多兼职者在下班后,会感到一种巨大的心理空洞,仿佛耗尽了所有精力去扮演那个“永远快乐的自己”。此外,服务标准的无限拔高,也带来了“内卷”的压力。当为你拉面的师傅开始表演甩面舞,当服务员能为你提供美甲服务,下一个“惊喜”是什么?这种不断升级的服务竞赛,对员工而言是沉重的负担。因此,那份看似光鲜的“真实感受”背后,是无数个深夜的疲惫和对“真实自我”的短暂迷失。这或许是所有追求极致服务的品牌共同需要面对的课题:如何在创造顾客惊喜的同时,守护好员工的内心世界。

最终,那首被反复下载的生日快乐歌,就像一个时间的琥珀,封存了特定的欢笑、感动与青春。对于曾作为兼职者的我们来说,它早已超越了一首歌曲的范畴。它是一段记忆的开关,提醒着我们曾在一个充满烟火气的空间里,用力地服务过、真诚地付出过、也疲惫地成长过。我们或许会忘记某个顾客的脸庞,但会记得那个因为一句“谢谢,你们辛苦了”而瞬间治愈的瞬间。海底捞的兼职经历,是一场深刻的职业预演,它用最直接的方式告诉我们:服务,归根结底是人与人的连接。那旋律或许会在某个午夜梦回时悄然响起,伴随着的,是那段有笑有泪、有血有肉,无比真实的青春回响。