校内兼职群在哪?高校行政人员能校内企业兼职吗?

在大学的围墙之内,兼职工作如同一张细密的网,连接着学生、教职工与校内外各类经济实体。这张网的一端,是学生们对于实践与收入的渴望,他们急切地询问“校内兼职群在哪?”;另一端,则是身处管理岗位的行政人员,面对着“能否在校内企业兼职”的政策拷问与职业伦理的审思。这两个看似孤立的问题,实则共同指向了高校内部人力资源流动的规则与边界,勾勒出一幅关于机遇、风险与制度平衡的复杂图景。

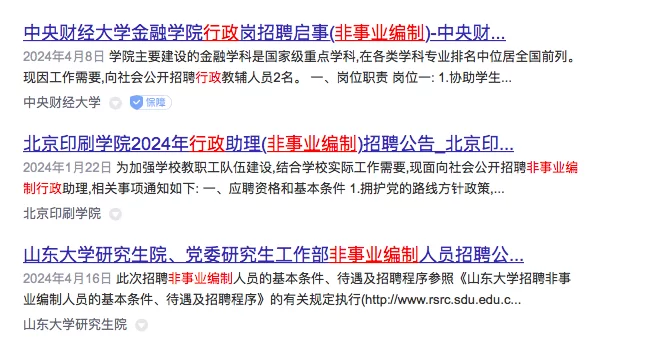

对于广大学生而言,寻找一份校内兼职,初衷多为减轻家庭负担、积累社会经验或单纯地将理论知识付诸实践。“大学生校内兼职群”无疑是他们获取信息最直接、最高效的渠道之一。这些群组通常依托于微信或QQ平台,由学生会、勤工助学中心、校友会甚至是某些热心师生自发建立。信息发布形式多样,从图书馆的书籍整理、食堂的窗口服务,到协助教授进行文献搜集、参与校园活动的组织执行,琳琅满目。然而,便捷性背后也潜藏着风险。虚假招聘、薪酬拖欠、工作内容与描述不符等问题时有发生。因此,学生加入这些兼职群时,必须保持审慎。首选渠道应是学校官方发布的勤工助学岗位信息,其背后有学校的信誉背书与制度保障。对于非官方群组,则需要多方核实发布者的身份与真实性,对那些要求提前缴纳押金、提供过多个人隐私信息的岗位,应果断拒绝。学会保护自己,是步入社会实践的第一课,也是大学兼职教育中不可或缺的一环。

视线从学生群体转向高校的管理中枢,问题的性质则发生了根本性的转变。“高校行政人员能校内企业兼职吗?”这个问题的答案,远比学生兼职要复杂和严苛,它触及了公职人员管理的核心纪律。根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》以及教育部关于高校教师职业行为的“十不准”等相关规定,高校行政人员作为参照公务员法管理或明确属于事业单位编制的公职人员,其兼职行为受到严格限制。根本原则在于,严禁“违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这一规定的核心要义,并非简单剥夺个人劳动的权利,而是为了防范高校利益冲突。行政人员的岗位权力,无论是招生、采购、基建还是后勤管理,都具有一定的公共属性。如果他们同时在校园内的企业,尤其是与自身职权范围有交集的企业兼职,便极易产生权力寻租的空间,滋生腐败,损害学校的公共利益和学术的纯洁性。

那么,所谓的“校内企业”具体指什么?这其中存在一个需要精细辨析的灰色地带。常见的校内企业包括高校资产公司、大学科技园入驻企业、校办工厂、出版社以及后勤服务集团下属的各类实体。对于高校行政人员而言,在这些企业兼职,尤其是担任管理、财务、市场等关键职务,几乎是被明令禁止的。即便某些岗位看似与本职工作无关,比如在大学科技园的一家软件公司做技术测试,也极易引发大学科技园兼职风险。因为行政人员的身份本身就可能被企业用作“背书”,在申请校内资源、协调关系等方面获得隐性便利。这种“软权力”的滥用,同样是监管部门严厉打击的对象。因此,判断校内企业兼职合规性的标准,并不仅仅在于“是否利用上班时间”或“是否领取报酬”,更在于其行为是否潜在地影响了公职身份的廉洁性与公正性。

当然,规定并非一刀切的铁板。在严格的纪律框架下,也存在一些例外情况,但这些例外通常指向教学科研人员而非纯粹的行政人员。例如,鼓励和支持高校教师、科研人员在履行好岗位职责、完成本职工作的前提下,经所在单位批准,到与企业、科研机构、高校等开展产学研合作,或利用自己的专业知识从事成果转化、技术咨询等活动。这类“兼职”被看作是服务社会、促进知识流动的有益之举,但其前提是程序正当、信息公开、利益透明。行政人员如果同时具有教师或科研身份,其兼职行为也必须严格区分角色,且需经过繁琐的审批流程,确保所有环节都在阳光下运行。对于绝大多数专职从事行政管理的人员来说,最稳妥的选择便是将全部精力投入到本职工作中,任何形式的校内企业兼职,都如同走在纪律的钢丝上,稍有不慎便会跌落深渊。

从宏观视角审视,高校对行政人员兼职的严格管控,是构建现代大学治理体系、维护学术生态健康的必然要求。一所大学的声誉,不仅在于其学术成就,更在于其内部管理的公平、公正与透明。一个健康有序的校园兼职环境,应当是各司其职、各得其所。学生通过合规渠道获得锻炼与报酬,教学科研人员在规范的框架内推动知识应用,而行政人员则坚守其服务与监督的本分,确保大学这部精密机器的顺畅运转。这背后,是一套复杂的制度设计,它试图在激发个体活力与维护集体利益之间找到一个精妙的平衡点。随着大学与社会经济的联系日益紧密,校办经济的形式日趋多样,未来对高校利益冲突防范的挑战将更加严峻。这要求高校不仅要重申现有规定,更要建立更精细化的利益申报机制、更透明的决策流程以及更有效的监督体系,让规则真正长出牙齿。

构建一个清朗的校园兼职生态,需要所有参与者的共同努力。学生需擦亮双眼,理性选择;行政人员则需心存敬畏,严守底线。当“校内兼职群在哪”的问号被一个个安全、可靠的机会所填满,当“能否校内企业兼职”的问号被清晰的制度红线所解答时,大学才能真正成为一个既充满活力又坚守原则的育人之地。这不仅是管理的智慧,更是大学精神的体现,它关乎公平,关乎诚信,最终关乎每一份青春与才华能否在这片净土上得到最恰当的安放与升华。