兼职人员不正常工作咋处理,社保个税合同都要弄吗?

首先,处理问题的第一步并非直接采取行动,而是精准诊断。员工“不正常工作”的背后,原因千差万别。是沟通不畅导致任务理解偏差?是薪酬激励不足使其缺乏动力?还是个人生活中遇到了突发状况?抑或是从一开始,双方的期望就没有对齐?一个优秀的管理者会像医生一样,先望闻问切。私下进行一次坦诚、尊重的沟通至关重要。直接指责往往激起对抗,而开放式的问题,如“我注意到你最近的工作状态似乎有些疲惫,是项目遇到了困难,还是有什么需要我协助的地方?”则更能打开对话的窗口。通过沟通,你可以判断问题是出在态度、能力还是外部环境上,这决定了后续处理策略的根本不同。如果是能力问题,或许需要的是培训或调整岗位;如果是态度问题,则需要进行严肃的绩效谈话;如果是外部因素,则可以考虑人文关怀与灵活调整。跳过诊断直接进入“处理”环节,是管理上的大忌。

诊断之后,一切管理行为都必须回归到一个基准线——法律,而法律的基石就是合同。很多企业为了图省事,与兼职人员仅达成口头协议,这是企业兼职用工风险规避中最大的漏洞。一份权责清晰的兼职合同或劳务协议,是保护双方合法权益的“护身符”。这份文件必须明确界定工作内容、交付标准、工作时间与地点、报酬计算方式与支付周期、保密义务以及违约责任。特别是对于工作成果的界定,要尽可能量化,避免使用“认真负责”、“积极配合”等模糊词汇。当兼职人员出现“不正常工作”的情况时,合同就是你进行绩效评估和提出改进要求的依据。如果最终需要解除关系,合同中的终止条款也是确保操作合法性的关键。值得注意的是,根据我国非全日制用工法律规定,双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工,但用人单位不向劳动者支付经济补偿。这一条看似对企业有利,但其适用前提是必须严格满足“非全日制”的定义,即以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。一旦超出这个界限,就可能被认定为事实劳动关系,企业将面临未签劳动合同双倍工资、补缴社保等巨大风险。

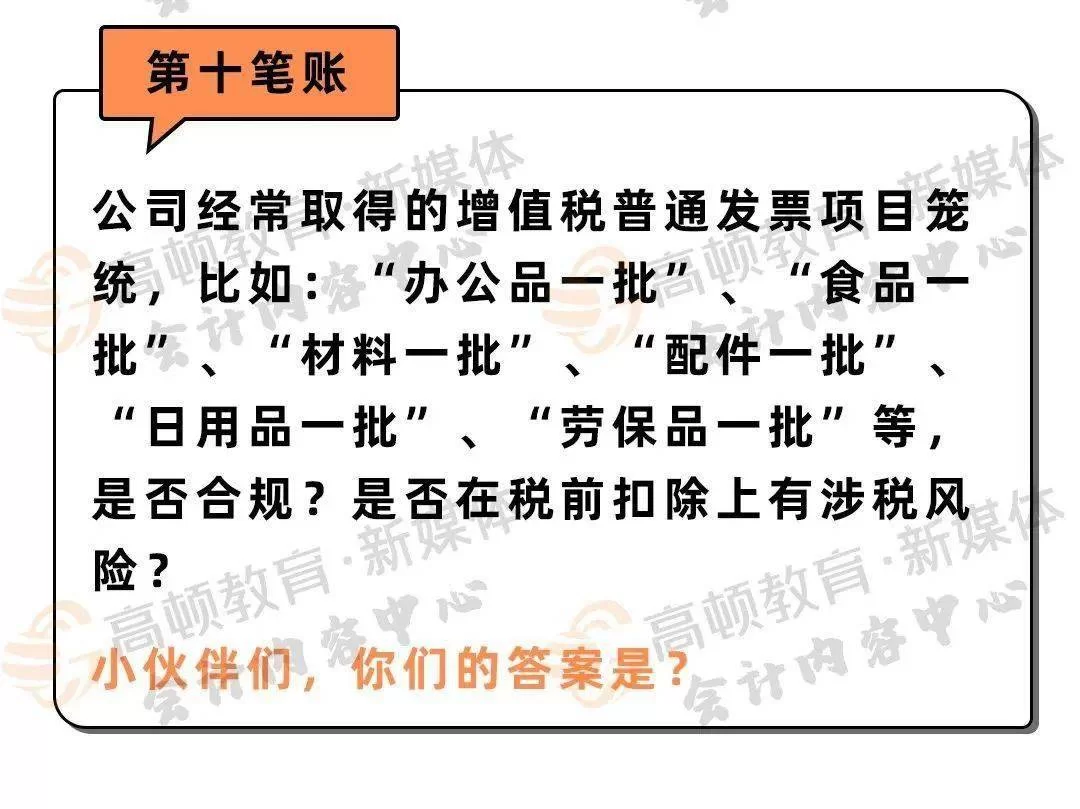

合同之外,最让企业头疼的莫过于兼职合同社保个税问题。这是一个法律红线,绝不能触碰。根据现行法律,对于符合条件的非全日制用工,用人单位通常只需要为其缴纳工伤保险。这是强制性的,目的是规避工作中可能出现的意外伤害风险。养老、医疗、失业等其他险种,法律层面并未强制要求企业为非全日制员工缴纳。然而,很多企业误以为“兼职”就等于完全不用管社保,这是极其危险的。一旦发生工伤,没有工伤保险的企业将面临巨额的赔付责任。至于个人所得税,无论兼职人员收入多高,企业都有代扣代缴的义务。兼职人员的收入属于“劳务报酬所得”,与全职员工的“工资薪金所得”计税方式不同。企业需要在支付报酬时,按照税法规定预扣预缴个税,并向兼职人员提供完税凭证。忽视个税问题,不仅违反税法,也可能在后续的劳动争议中使企业处于不利地位。因此,规范的财务操作是处理兼职人员问题,乃至整个用工管理中不可或缺的一环。

当诊断、合同、法律与财务这四个维度都清晰之后,我们才能回到“如何处理”这个具体问题上。一个标准化的处理流程应该包括:1. 非正式沟通与提醒;2. 正式的绩效面谈,并书面记录;3. 依据合同约定,发出书面警告或要求限期整改;4. 若情况无改善,则启动终止程序。在整个过程中,证据的保存至关重要。沟通记录、工作成果、邮件往来、书面警告等,都是证明你管理行为合法合规的有力材料。对于恶意“躺平”或失联的兼职人员,更要果断处理,避免其负面情绪影响团队士气。处理的核心目的,不是惩罚,而是维护规则的严肃性和团队的公平性。

从更高层面看,解决“不正常工作”的最佳方式,是预防其发生。这要求企业将灵活用工管理技巧融入日常。例如,建立清晰的入职引导流程,让兼职人员从一开始就明白游戏规则;设计合理的薪酬与激励机制,让他们的付出与回报成正比;保持定期的沟通与反馈,及时发现并解决问题;利用现代化的管理工具,如工时记录软件、协同办公平台,让工作过程透明化、可追溯。将兼职人员视为组织生态的一部分,而非可有可无的“临时工”,给予他们应有的尊重和归属感,往往能激发出远超预期的责任感和创造力。一个设计精良的灵活用工体系,不仅能有效规避风险,更能成为企业在动态市场环境中保持竞争力的利器。管理兼职人员,本质上是一场在灵活性与控制力之间寻找最佳平衡点的艺术,而法律与制度,则是这场艺术创作中不可或缺的画笔与标尺。