兼职人员要不要交社保?签合同的时候得写清楚吗?

首先,我们必须准确把握“劳动关系”的法定特征。根据《关于确立劳动关系有关事项的通知》的规定,劳动关系成立需要同时具备三个核心要素:一是用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;二是用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;三是劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。简单来说,判断是否为劳动关系的标尺在于“从属性”,即人身、经济和组织上的从属。兼职人员如果每天固定上下班时间、接受公司的考勤管理、遵守公司的员工手册、其工作是公司主营业务的有机组成部分,那么即便合同上写着“兼职”或“劳务协议”,在法律实践中也极有可能被认定为“事实劳动关系”。一旦构成劳动关系,为员工缴纳社会保险就是用人单位的法定义务,具有强制性,任何通过合同约定“双方自愿不缴纳社保”的条款都属于无效条款,无法免除企业的法定责任。

与此相对,“劳务关系”则是一种平等的民事主体之间的关系。它更像是一种“服务购买”行为,一方提供特定的服务或完成特定的工作成果,另一方支付相应的报酬。在这种关系中,提供劳务的一方享有高度的自主性,不受购买服务方内部规章制度的严格约束,工作时间、地点和方式通常更为灵活。例如,企业邀请外部设计师为公司Logo提供一次性的设计方案,或者聘请法律顾问就某一特定问题出具法律意见书,这些都属于典型的劳务关系。在标准的劳务关系下,用人单位没有为提供劳务方缴纳社会保险的法定义务。此时,兼职合同的作用就显得至关重要。一份清晰、严谨的劳务合同,必须明确双方的权利义务,特别是要界定清楚工作内容、交付标准、报酬计算方式以及支付周期。合同中可以,甚至应当明确约定“本协议属劳务关系,甲方(用人单位)无需为乙方(兼职人员)缴纳社会保险”。这并非推卸责任,而是对双方关系性质的合法确认,能有效避免未来因是否应缴社保而产生的争议。

然而,现实远比理论复杂,许多用工形态游走在劳动与劳务的“灰色地带”。例如,一些企业为了规避社保成本,将本应全职招聘的岗位拆解成“兼职”,并要求所有兼职人员签订劳务合同。这种做法看似精明,实则暗藏巨大风险。一旦发生劳动争议,劳动仲裁机构或法院会穿透合同的表象,依据用工的实质进行判断。如果该“兼职”人员在实质上接受着与全职员工无异的严格管理,那么企业不仅需要补缴社保,还可能面临行政处罚,甚至被追究拖欠工伤待遇等其他责任。对于兼职人员个人而言,被错误地归类为劳务人员,意味着其丧失了《劳动合同法》的保护,比如无法享受带薪年假、经济补偿金,以及在工伤发生时难以获得充分保障。因此,对于企业而言,合规的关键在于“实质重于形式”,根据对兼职人员管理的实际程度来准确界定关系;对于个人而言,则需要清晰了解自己所处的关系类型,并据此主张自身权益。

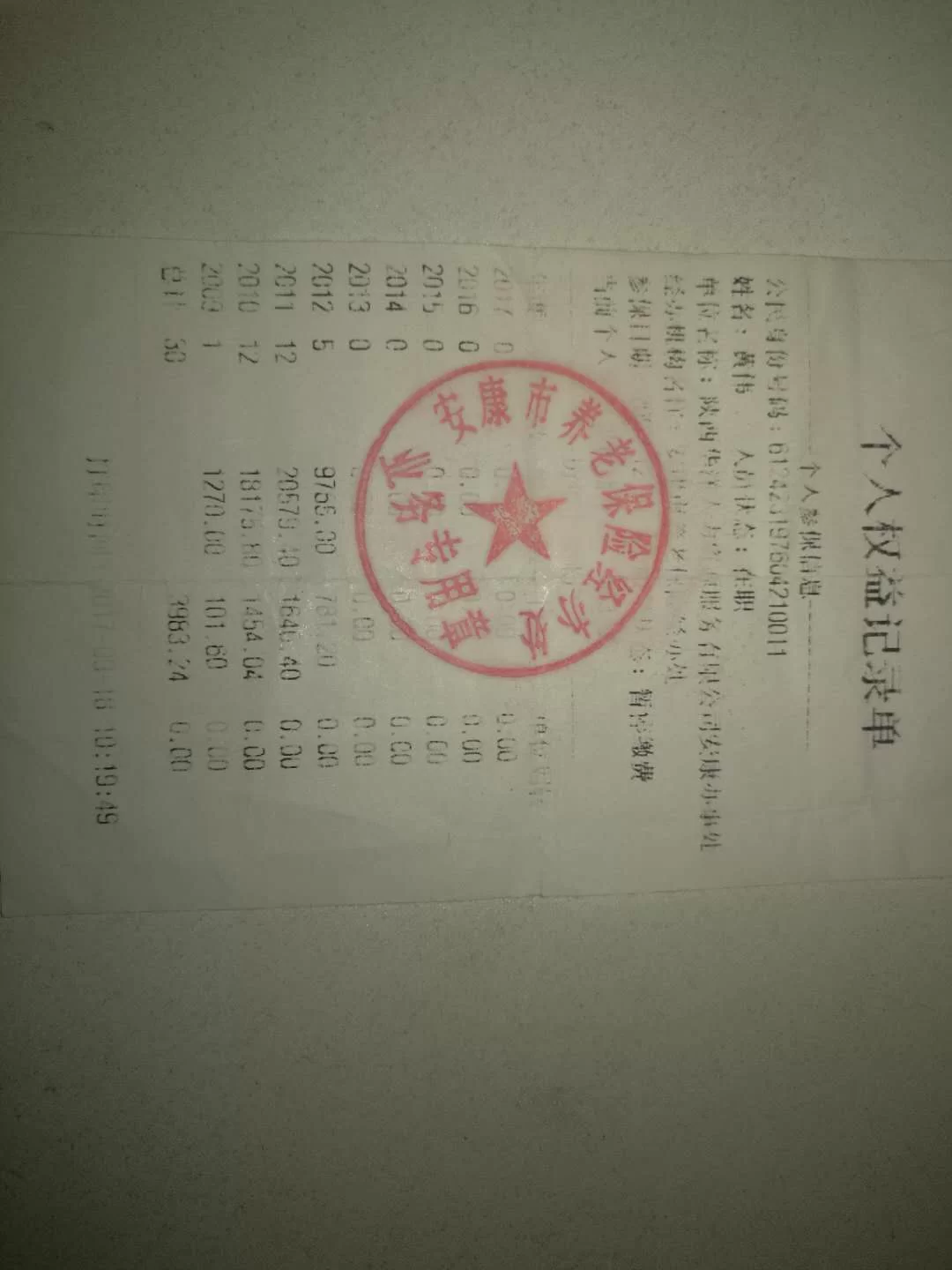

那么,对于广大确实处于劳务关系中的兼职人员,其社会保障问题又该如何解决?这便引出了“灵活就业人员”这一重要的社会身份。中国的社保体系为这部分人群留出了参保通道。作为灵活就业人员,可以以个人名义到户籍所在地的社保经办机构或通过线上政务平台办理参保手续,通常可以缴纳职工基本养老保险和职工基本医疗保险两大险种。虽然险种不全(缺少失业、工伤和生育险),但这已然为兼职群体提供了最基本的养老和医疗安全网,是保障其长远利益的重要举措。企业在聘用兼职人员时,除了在合同中明确关系性质,作为人性化管理和风险控制的补充措施,也可以考虑为提供劳务的兼职人员购买商业意外伤害保险,以覆盖其在提供劳务过程中可能发生的意外伤害风险,这既是对劳动者的关怀,也是企业自身风险管理的有效手段。

构建和谐的零工经济生态,需要用工双方的共同智慧与理性。一份合同不仅仅是法律文本,更是双方合作意向的蓝图与承诺。在签署之前,企业需要审慎评估用工模式,合法合规地定义关系;个人则需要明确自身需求,理解不同关系下的权利与责任。清晰的法律认知、明确的合同约定以及主动的保障规划,共同构成了兼职用工模式健康发展的基石。当每一份兼职合作都始于清晰、行于规范、终于保障,才能真正实现用工效率与个体权益的双赢,让灵活就业成为社会经济发展中一股充满活力且稳定可靠的力量。