兼职人数到底算不算职工总人数?调查表里给你说明白

当您面对一份要求填写“职工总人数”的调查表时,鼠标悬停在输入框上,一个问题或许会悄然浮现:那些每周只来几天的兼职同事,他们算在内吗?这个问题看似简单,实则牵涉到劳动法规、统计准则与企业管理的交叉地带。一个错误的数字,可能导致数据失真、政策误判,甚至引来不必要的合规风险。要厘清这个问题,我们必须摒弃模糊的直觉,转而深入探究其背后的定义与逻辑。

问题的核心,在于“职工”二字的定义在不同语境下的游移不定。在《劳动合同法》的框架下,劳动者被清晰地划分为“全日制用工”与“非全日制用工”,也就是我们常说的正式职工与兼职人员。法律层面,只要存在事实劳动关系,无论工作时间长短,都属于劳动者,享有相应的法律权益。然而,统计学的“职工”或更为广义的“从业人员”概念,则更具弹性,其外延由调查目的决定。这便是我们必须首先理解的关键——统计口径。例如,一份面向工商部门的企业年检报告,其关注的“职工”可能更侧重于签订了劳动合同、缴纳了社会保险的正式在册人员;而一份用于地区经济活力分析的人口普查抽样调查,则可能将所有在本单位获取报酬或工作的人员,包括兼职、临时工乃至返聘退休人员,全部纳入“从业人员”的范畴。因此,回答“兼职人员计入职工总数吗”之前,首要任务是拿起那份调查表,仔细阅读它的填表说明。

深入到企业管理的微观层面,企业用工形式与职工总人数的关联变得更加复杂。现代企业的用工结构早已不是单一的“铁饭碗”模式,而是呈现出多元化、灵活化的特征。除了核心的全职员工,我们还广泛看到:

- 非全日制兼职人员:按小时计酬,每日工作不超过四小时,每周不超过二十四小时。他们通常是企业应对业务波峰波谷的“蓄水池”。

- 劳务派遣人员:与劳务公司签订合同,被派驻到本企业工作。他们虽在本单位服务,但劳动关系归属第三方。

- 项目外包人员:由独立的承包商或团队负责完成特定项目,与本公司无直接劳动关系。

- 实习生与退休返聘人员:前者以学习实践为目的,后者则利用经验发挥余热,其法律地位和统计方式均有特殊规定。

面对如此纷繁的用工形式,企业在统计“职工总人数”时,若没有一个清晰的内部标准,极易陷入混乱。一个常见的误区是将“在公司领工资的人”等同于“职工”。但劳务派遣人员的工资可能由派遣方代发,项目外包则直接与承包方结算。因此,一个科学的企业人力资源管理体系,必须建立一份详尽的员工名册,清晰标注每位人员的用工类型、合同主体、工时制度与社保缴纳情况。这份名册,便是应对任何外部调查、确保如何准确统计企业职工人数的根本依据。它不仅是一个数字的集合,更是企业用工合规性的晴雨表。

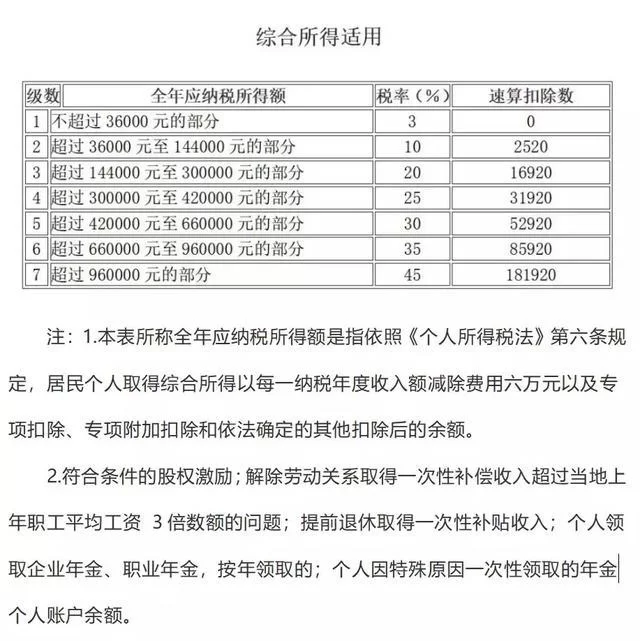

那么,当填表说明语焉不详,甚至根本没有提供具体定义时,我们该怎么办?这便需要引入“折算”的概念。在许多经济统计中,为了更真实地反映企业投入的人力资源规模,会使用“从业人员折算全日制人数”或“全职等效人员”的算法。其基本逻辑是:将非全日制人员的工作时间,按照一个标准全日制员工的工作时间(通常为每周40小时)进行折算。例如,一名每周工作20小时的兼职人员,可以折算为0.5个全日制职工。这种方法虽然计算上稍显复杂,却能在不同企业、不同行业之间建立一个相对公允的比较基准,避免了因用工结构差异导致的数据扭曲。当然,这种折算方法是否适用,最终仍需遵循调查表发布单位的明确指引。在没有明确指引的情况下,最稳妥的做法是采用“在册人数”口径,即仅统计与本单位签订正式劳动合同、建立正式劳动关系的全职与兼职人员,并在必要时加以备注说明。

归根结底,统计工作簿上的数字只是一个静态的快照,而真实的职场是一个由全职、兼职、合作伙伴等多种角色构成的动态生态系统。每一次对“职工总人数”的界定,都是对企业组织形态的一次审视。与其纠结于一个孤立的数字,不如将此为契机,全面梳理自身的用工结构,优化人力资源配置。当您下一次再面对“职工总人数”这一栏时,您的思考或许将超越“算”与“不算”的二元对立,转而探寻:我们的用工模式是否支撑了战略发展?我们是否充分激活了每一位人力资本的价值?统计的最终目的,不是为了交付一个冰冷的数字,而是为了更深刻地理解组织,驱动其更健康、更高效地前行。