兼职人员被隔离,个税申报咋算雇员身份还是其他?

当一名兼职人员因为疫情防控要求突然被隔离,原本清晰的劳动报酬关系,在个人所得税申报环节上变得复杂起来。核心的争议点在于:这位兼职人员在隔离期间收到的款项,究竟应该被界定为“工资薪金”,按照雇员身份进行累计预扣预缴,还是应该被视为“劳务报酬”,进行独立核算?这个问题的答案,直接关系到税负的轻重和申报的合规性,绝非可以随意选择。它触及了我国个人所得税法中对不同所得项目划分的根本逻辑,即对“雇佣关系”与“独立服务关系”的实质判断。

要厘清这一问题,我们必须回归到税法的基本框架下。在我国现行个人所得税制度中,个人因任职或者受雇取得的工资、薪金所得,属于综合所得范畴,适用七级超额累进税率,并且可以享受每月5000元的减除费用(即起征点)以及专项附加扣除等优惠政策。而个人独立从事各种非雇佣的劳务活动所取得的所得,则被定义为劳务报酬所得,虽然也并入综合所得年度汇算,但在预扣预缴环节,其计算方式、费用扣除标准均与工资薪金存在显著差异。关键的区别在于,工资薪金基于一种持续性的、具有管理与被管理特征的雇佣关系,而劳务报酬则基于一次性的或项目性的、平等主体间的服务合同。 那么,隔离这个特殊事件,是如何影响这种关系认定的呢?

大多数情况下,如果一名兼职人员在隔离前与单位已经签订了劳动合同,或者虽未签订合同,但其工作模式(如固定上下班时间、接受单位考勤和日常管理、工作内容是单位业务的组成部分等)已构成事实上的全日制或非全日制劳动关系,那么,他在隔离期间获得的收入,应当被认定为工资薪金。其背后的法理逻辑在于,隔离并非因个人主观意愿所致,而是一种不可抗力。根据劳动法的相关精神,非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。因此,单位在此期间支付的报酬,可以被理解为维持劳动存续、保障员工基本生活的法定义务或企业责任,是雇佣关系的自然延续。这笔钱,本质上支付的并非“隔离”这项行为本身的对价,而是对“员工”这一身份的薪酬保障,将其归入工资薪金,是符合税法立法意图的。

然而,也存在另一种可能性,即兼职人员本身并非传统意义上的雇员。例如,他是一位项目合作的自由设计师、一位按稿件计费的外部撰稿人,或是一位按场次结算的兼职讲师。这类人员与单位之间签订的通常是《劳务合同》或《服务协议》,双方关系更接近于平等的民事合作。在这种模式下,如果隔离导致其无法提供约定的服务(如无法到现场授课),那么根据合同约定,单位可能无需支付报酬。如果隔离期间,该人员能够并实际提供了远程服务(如在家完成了设计稿件),那么单位支付的款项,就是对其已完成劳务的报酬,理应按照“劳务报酬”进行个税申报。这里的判断核心,不在于“兼职”这个标签,而在于双方关系的实质以及款项支付的具体缘由。 是为维持“雇佣状态”而付薪,还是为完成“特定劳务”而付费,这是区分工资薪金与劳务报酬的根本分野。

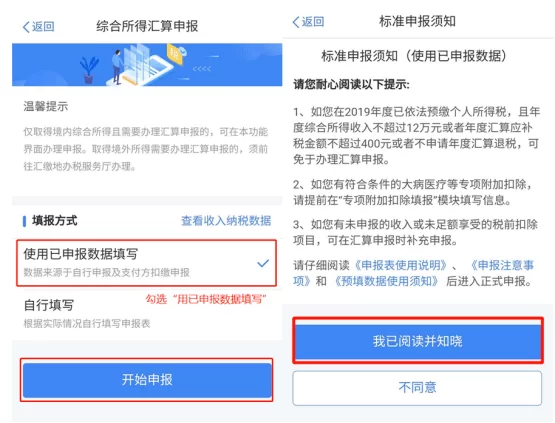

对于企业而言,面对隔离的兼职人员,如何进行合规的个税申报处理,需要一个清晰的决策路径。首先,必须审查原始合同。这是判断双方关系性质最直接、最初步的依据。是《劳动合同》还是《劳务合同》?合同条款如何约定薪酬支付、工作纪律等?其次,要进行“实质重于形式”的判断。即便签订的是劳务合同,但如果单位对其行使了与正式员工无异的管理权,比如要求其遵守严格的考勤制度、服从工作调度、接受绩效考核,那么在税务实践中,这种“事实劳动关系”的存在,会使得税务机关更倾向于将其收入认定为工资薪金。反之,如果兼职人员工作时间、地点高度自由,仅对最终成果负责,则劳务报酬的认定就更为稳妥。最后,企业需要做好文档留存。对于申报为工资薪金的,应保留好劳动合同、考勤记录、薪酬发放制度等证据链;对于申报为劳务报酬的,则应留存好服务协议、工作成果交付证明、费用结算单等。这种审慎的文档管理,不仅是应对未来税务稽查的“护身符”,也是企业规范化运营的内在要求。

这场由隔离引发的税务身份辨析,远非一次性的应急处理。它更像一个压力测试,暴露了传统雇佣关系定义在新型用工模式下的张力与模糊地带。随着灵活用工、平台经济的兴起,越来越多的“兼职”形态出现,对现有的个税征管体系提出了持续的挑战。对于每一个参与其中的企业和个人来说,理解税法背后的逻辑,比单纯记忆一个结论更为重要。当面对隔离这样的突发事件时,能够回归关系的本质,审慎判断,合规申报,这不仅是对法律的尊重,也是在不确定的商业环境中,管理自身风险、保障长远利益的智慧之举。