兼职会计违法吗,哪些兼职不用交社保,在家能做?

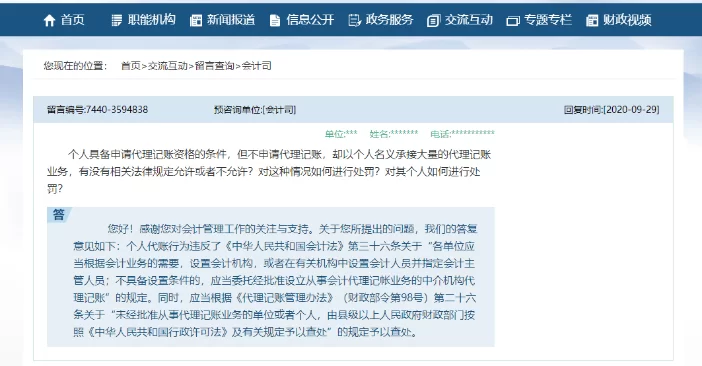

“兼职会计违法吗?”这个问题的答案并非简单的“是”或“否”,其核心症结在于法律关系的界定与合规操作的执行。在中国,个人利用专业技能和业余时间承接会计工作,本身并不被法律所禁止,甚至在鼓励灵活就业、共享技能资源的大背景下,这是一种值得肯定的劳动模式。然而,当这种兼职行为触及到劳动关系、社保缴纳、税务处理等具体法律层面时,稍有不慎便可能滑向违规的边缘。因此,要清晰理解这个问题,我们必须深入剖析其背后的法律框架,特别是区分“劳动关系”与“劳务关系”这两种截然不同的法律概念,这是决定兼职会计合法性与社保义务的根本分野。

法律上,判定一家单位与个人之间是否构成劳动关系,主要依据《关于确立劳动关系有关事项的通知》中的规定,核心在于三个要素:一是用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;二是用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;三是劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。对于全职的会计人员而言,这三点通常都满足,因此必须签订劳动合同并缴纳社会保险。但对于在家做的兼职会计而言,情况则大相径庭。绝大多数情况下,兼职会计与用人单位之间建立的是平等的“劳务关系”或“合作关系”。在这种关系中,个人并不隶属于公司,不受其考勤、着装、日常工作流程等内部规章制度的严格约束,更多的是以独立承包方的身份,完成约定的账务处理、报税等特定任务,并交付工作成果。公司购买的是你的专业服务成果,而非对你的劳动力的支配权。这种区分并非简单的文字游戏,它直接决定了兼职会计社保问题的归属。

一旦被认定为劳务关系,那么根据《社会保险法》的规定,用人单位便没有为兼职者强制缴纳社会保险的法定义务。这正是许多人关心的“哪些兼职不用交社保”的答案所在——以劳务关系为基础的、非全日制或项目制的兼职,用人单位通常无需为其缴纳社保。但这并不意味着兼职者可以完全无视社保问题。作为独立的劳务提供者,个人的社会保障需要自行规划。常见的做法是,以“灵活就业人员”的身份,在自己户籍所在地的社保经办机构缴纳职工基本养老保险和职工基本医疗保险。这既是保障个人未来养老与医疗权益的必要举措,也是在某些城市享受购房、子女入学等公共服务的隐形门槛。因此,对于个人承接兼职税务处理而言,除了完成本职工作,还必须将自身的社保规划纳入整体财务管理范畴,这是一种职业成熟度的体现。

那么,如何确保在家兼职的会计工作始终在合规的轨道上运行呢?一份权责清晰的合同是不可或缺的“护身符”。务必与委托方签订《劳务合同》或《服务协议》,而非《劳动合同》。合同中应明确约定服务内容、交付标准、服务期限、报酬计算与支付方式、双方的权利与义务、保密条款、知识产权归属以及违约责任等关键条款。这份协议是证明双方劳务关系的重要法律文件,能在发生争议时提供有力依据。其次,税务处理必须规范。个人从兼职中获得收入属于“劳务报酬所得”,支付方在支付报酬时有义务按照规定预扣预缴个人所得税。年度终了后,个人需要将劳务报酬并入综合所得,进行汇算清缴,税款多退少补。切忌为了“避税”而要求不开发票或进行不合规的资金往来,这种行为一旦被税务机关稽查,不仅面临罚款,更会损害个人职业信誉。专业的兼职会计,首先应是一个诚信的纳税人。

放眼当下,灵活用工与社保缴纳之间的关系正在被重新定义和审视。随着平台经济、零工经济的蓬勃发展,传统的、基于“单位人”的社会保障体系正面临着新的挑战与变革。国家层面也在积极探索适应新业态的社保政策,例如允许外卖骑手、网约车司机等特定灵活就业人员以特定方式参加工伤保险。对于会计这类知识型、技能型的自由职业者而言,未来或许会有更加便捷、多元的社保参保渠道和税收优惠政策出台。这既是机遇,也是挑战。机遇在于,市场对高质量、专业化的兼职会计服务需求日益增长,个人可以通过建立个人品牌、提供差异化服务,实现更高的自我价值。挑战则在于,从业者必须具备更强的自律性、学习能力和风险意识,主动适应政策变化,持续提升专业水平,从单纯的“接活做”向“经营个人专业服务品牌”的思维转变。

所以,回到最初的问题,兼职会计本身非但不违法,反而是市场经济中人力资源优化配置的一种有效形式。其合法性完全建立在从业者对规则的尊重和遵守之上。它要求我们不仅仅是一个会做账的会计,更要成为一个懂法律、知税务、有规划的独立经济人。当每一位从业者都能清晰地界定自己的法律身份,规范地处理财税事宜,负责任地规划个人保障时,兼职会计这条路才能走得长远、走得安稳,最终在实现个人价值的同时,也为整个社会的经济活力贡献一份专业力量。这是一种专业的自觉,也是一种现代职业精神的体现。