兼职企业导师到底是干啥的,和硕士生导师有啥区别?

当“兼职企业导师”这个头衔出现在研究生的培养计划中时,许多人心中会泛起一丝困惑:这究竟是怎样一个角色?是来开几场讲座的客座教授,还是另有深意?它与朝夕相处、指导论文的硕士生导师,又存在着怎样本质的分野?要解答这些问题,我们必须深入其内核,探寻这两种导师在研究生成长道路上扮演的截然不同却又相辅相成的角色。

首先,我们来解构“兼职企业导师”这一身份的核心。其关键词在于“企业”与“兼职”。“企业”二字决定了其知识体系的源头——不是理论殿堂,而是瞬息万变的市场前线;是真实的商业博弈、复杂的人际关系与残酷的业绩压力。这位导师带来的,往往是教科书上尚未写就的鲜活案例、行业内部的“潜规则”与未来趋势的预判。而“兼职”则框定了其投入形式与精力边界。他并非学校的全职雇员,指导方式必然是灵活、高效且目标驱动的。他更像是一位经验丰富的领航员,在你即将驶离学术港湾、冲向职业海洋时,为你绘制海图,指点暗礁,分享风向。他的核心职责并非指导你完成一篇逻辑严谨、理论扎实的毕业论文,而是帮你完成从“学生思维”到“职场思维”的关键一跃。具体而言,其工作可能包括:定期进行行业动态分享,帮你建立宏观视野;一对一修改简历,模拟面试,传授求职技巧;根据你的特质与兴趣,提供精准的职业路径规划建议;甚至动用个人资源,为你推荐宝贵的实习或工作机会,充当你与理想岗位之间的“连接器”。这种指导,是结果导向的,直接指向你的职业竞争力与长期发展潜力。

与此相对,硕士生导师的角色则根植于学术体系。其首要职责,是确保学生在特定的学科领域内,完成系统的理论学习,掌握严谨的科研方法,并最终产出一篇具有独创性的学术成果。这是一种“学术的深度”的挖掘。硕士生导师与学生的关系,更像是传统的师徒传承,他关注的是你的文献阅读量、研究设计的合理性、数据分析的严谨性以及论文写作的逻辑性。他的评价标准是学术规范与理论贡献,他为你构建的是一套能够支撑你走得更远的、坚实的知识地基。这种指导是过程导向的,强调的是研究能力的培养与学术素养的塑造。因此,硕士生导师与企业导师区别,并非优劣之分,而是功能与维度的根本不同。一个致力于“向下扎根”,让你的知识体系足够深厚;另一个致力于“向上生长”,让你的职业触角足够敏锐。二者如同车之两轮、鸟之双翼,缺一不可。

那么,研究生职业发展企业导师作用究竟体现在哪些具体层面?其价值远不止于一份工作推荐。最核心的作用在于“认知破壁”。许多研究生在校期间,对行业的理解停留在招聘简章和媒体报道的层面,充满了理想化的想象与不切实际的期待。企业导师则像一个“现实解码器”,他能将抽象的“岗位职责”翻译成具体的工作场景与能力要求,告诉你某个光鲜的岗位背后需要承受怎样的压力,某个新兴行业的发展瓶颈可能在哪里。这种来自一线的真实反馈,能帮助学生有效调整预期,做出更明智的职业选择。其次,企业导师是“技能校准器”。他能够迅速识别出你的知识结构与市场需求之间的差距,并给出具体的弥补建议。比如,一个计算机专业的学生可能算法能力很强,但企业导师会提醒他,在真实项目中,代码规范、版本控制、跨部门沟通能力同样至关重要。再者,他是“人脉孵化器”。通过导师的引荐,学生有机会接触到行业内的资深人士,参与高质量的交流活动,这种“有温度的链接”远比海投简历有效得多,它为学生打开了一扇通往核心圈层的窗户。

从更宏观的视角看,高校企业导师项目实践意义深远,它正在重塑高等教育的生态。对高校而言,这是打破“闭门造车”困境、提升人才培养与社会需求契合度的有效途径。通过引入企业导师,高校能够及时捕捉产业脉搏,动态调整课程设置,确保培养出的学生不再是“滞销品”。这不仅能提升学校的就业率和声誉,更能强化其服务社会经济发展的核心功能。对企业而言,参与此类项目是一种极具前瞻性的人才战略。这不仅是履行社会责任、提升品牌形象的良好契机,更是提前锁定和筛选高潜力人才的绝佳渠道。企业导师在指导学生的过程中,能够近距离观察其学习能力、解决问题的能力与职业素养,为企业构建未来的人才储备库。对于整个社会而言,这种产学研的深度融合,加速了知识向生产力的转化,促进了创新要素的流动与碰撞,为经济的高质量发展注入了源源不断的活力。

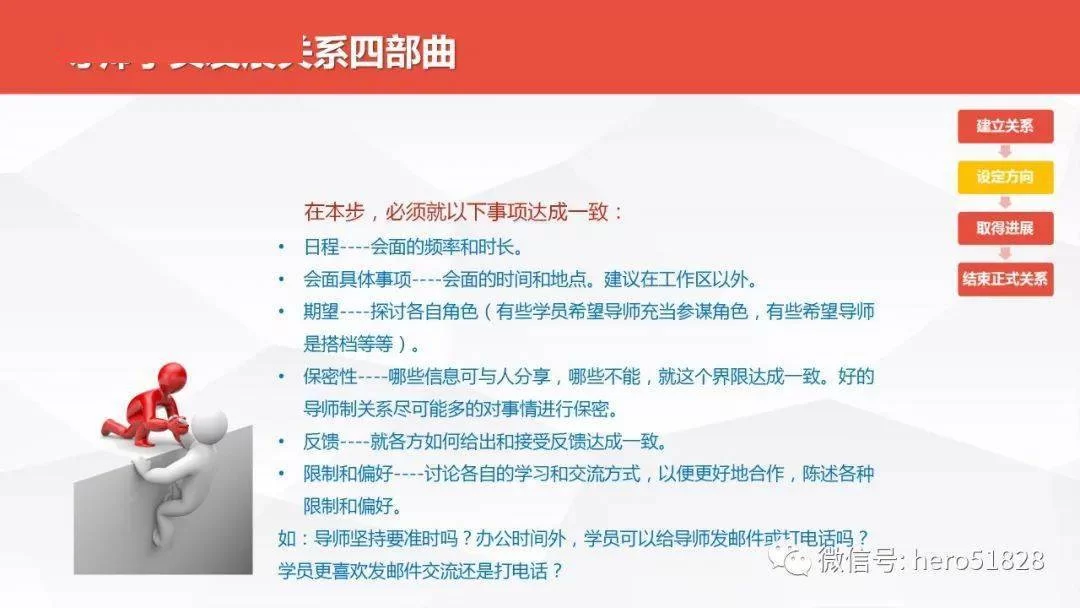

然而,我们也必须清醒地认识到,要让企业导师制度真正落地生根,并非易事。现实中,一些项目流于形式,导师“挂名不出力”,学生“期待变失望”。究其原因,在于缺乏有效的匹配机制、激励机制与评价机制。如何将真正有热情、有能力、有时间的行业专家筛选出来?如何确保导师的投入能得到应有的认可与回报?如何衡量指导效果,避免其沦为一种“良心活”?这些都是高校在推行项目时必须面对和解决的挑战。学生自身也需要摆正心态,不能将企业导师视为“求职神器”,而应主动出击,带着具体问题去请教,用充分的准备和积极的反馈来赢得导师的尊重与投入。这种双向奔赴的努力,才是让这段宝贵关系产生最大价值的基石。

归根结底,兼职企业导师与硕士生导师,共同构成了研究生培养体系中不可或缺的双轨。一位为你奠定学术的根基,赋予你探索未知的勇气与能力;另一位则为你铺设职业的跑道,赋予你应对现实的智慧与力量。对于身处其中的研究生而言,理解并善用这两种资源,学会在学术的深度与职业的广度之间自如切换与融合,本身就是一种至关重要的成长。这不仅仅是关于如何找到一份好工作,更是关于如何在一个快速变化的时代,构建起一个既稳固又开放的、可持续发展的个人成长系统。