社交媒体平台上,“刷赞服务是否需要支付费用”并非一个简单的“是”或“否”能回答的问题,它更像是一面镜子,折射出流量经济下用户需求、平台规则与灰色产业链的复杂博弈。当一条普通笔记的点赞数从个位数跃升至四位数,当新注册账号的动态瞬间收获上百个红心,这些“数字繁荣”的背后,往往伴随着一笔笔隐秘的付费交易——刷赞服务,早已不是免费的午餐,其定价逻辑与价值链条,远比表面看起来更值得玩味。

付费刷赞:成本与风险共生的“灰色商品”

刷赞服务需要支付费用,这几乎是行业共识,但“为何付费”与“费用高低”的背后,是一套由技术成本、人力成本、风险成本共同构建的定价模型。不同于实体商品的生产制造,刷赞服务的“生产”过程更像是与平台算法的“捉迷藏”,每一笔费用都藏着规避检测的投入。

技术成本是刷赞服务的基础支出。要模拟真实用户的点赞行为,需要解决IP地址的“唯一性”——大量使用同一IP点赞会被平台风控系统直接识别为异常,因此服务商必须搭建庞大的IP池,包括动态住宅IP、移动数据IP等,这类资源按条或按流量购买,成本不菲。同时,为应对平台对用户行为轨迹的监测(如点赞频率、停留时长、互动路径),服务商需开发自动化脚本或借助第三方工具模拟真人操作,甚至通过“养号”打造大量真实度较高的“点赞机器人账号”,这些账号的注册、养号、维护都需要持续的技术投入与成本分摊。

人力成本则体现在“真人点赞”的服务模式中。部分高端刷赞服务会宣称“真人手工点赞”,即通过兼职任务平台或社交群组,组织真实用户为指定内容点赞。这种模式下,服务商需向兼职人员支付报酬,同时还要管理任务分发、数据核验等流程,人力成本占比往往超过技术成本。尤其是在平台风控趋严的当下,纯机器刷赞风险较高,真人点赞成为“更安全”的选择,但这也推高了服务单价——一条笔记的100个真人点赞,费用可能达到机器刷赞的3-5倍。

风险成本是刷赞服务定价中最不可控的一环。社交媒体平台对刷赞行为的打击从未停止,从降低内容权重到封禁账号,从功能限制到信用分扣除,违规成本由用户与服务商共同承担。为规避风险,服务商通常采用“分批点赞”“延迟到账”等策略,例如将100个点赞拆分为10分钟内随机完成,或通过不同账号分时段操作,这些操作都需要更复杂的算法设计和更长的服务周期,间接推高了费用。此外,部分服务商还会承诺“账号安全包赔”,若因刷赞导致账号被封,会提供补偿或重新服务,这部分潜在赔偿成本也会计入定价。

平台差异:不同社交生态下的“价格梯度”

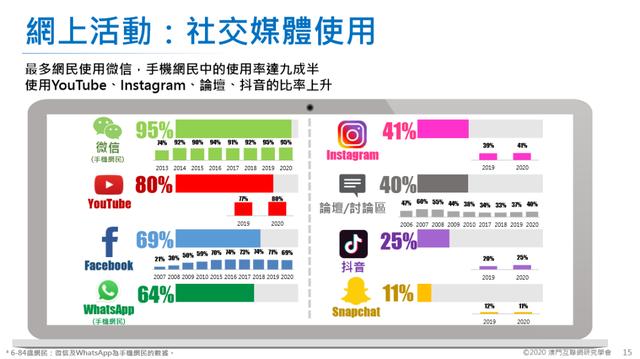

刷赞服务的费用并非一成不变,而是高度依赖社交媒体平台的属性与规则。抖音、小红书、微博、微信朋友圈等主流平台,因算法逻辑、用户画像、内容形态的差异,形成了截然不同的“刷赞价格梯度”。

抖音作为短视频平台,对互动数据的实时性要求极高。一条视频的点赞数在发布后1小时内对算法推荐权重影响最大,因此抖音刷赞服务普遍强调“极速到账”——部分服务商甚至承诺“5分钟内100赞到账”。但这种“快”也意味着更高的风险,抖音的风控系统对短时间内异常增长的点赞极为敏感,需采用更复杂的IP轮换和模拟操作技术,导致单价高于其他平台。例如,抖音100个基础点赞的价格通常在15-30元,若要求“真人IP+随机延时”,价格可能升至50元以上。

小红书以图文“种草”内容为核心,社区氛围更强调“真实体验”,平台对异常数据的容忍度相对较低。但小红书的笔记权重受点赞、收藏、评论、转发等多维度数据影响,用户常通过“组合刷单”(如点赞+收藏+评论)提升笔记曝光,这使得小红书刷赞服务多为“套餐式”定价。例如,100赞+50藏+20评论的基础套餐价格可能在40-60元,且服务商通常会强调“笔记内容适配”——根据笔记标签匹配精准用户点赞,以提高“自然流量转化率”,这种“定制化”服务进一步拉高了价格。

微博的公共属性更强,大V、明星、商业账号的刷赞需求更偏向“批量量化”。例如,粉丝数百万的博主一条微博可能需要数千甚至上万点赞,服务商通常会提供“阶梯报价”:1000赞200元,5000赞800元,10000赞1500元,且支持“按周/月套餐”购买。但由于微博对僵尸号的识别能力较强,刷赞多需配合“粉丝增长”和“转发评论”,形成“数据矩阵”,整体费用远高于普通平台。

用户动机:为“数字虚荣”还是“商业筹码”付费?

刷赞服务的付费主体,既有追求“社交满足感”的普通用户,也有将数据视为“商业筹码”的商家与创作者,他们的需求差异,进一步塑造了刷赞服务的分层定价。

对普通用户而言,付费刷赞更多是“数字虚荣”的驱动。在社交媒体的“点赞文化”中,高赞数被视为内容质量的象征,也是个人魅力的体现。例如,学生为朋友圈的生日动态刷赞,职场人为工作笔记刷赞以塑造“专业形象”,这些用户通常需求量小(50-200赞),对价格敏感,倾向于选择低价基础包,单价在0.1-0.3元/赞。但这类用户往往忽视风险——一旦被平台识别,轻则删除点赞数据,重则影响账号信用,甚至被好友视为“数据造假”,得不偿失。

对商业账号与创作者而言,付费刷赞则是“商业变现”的杠杆。电商店铺的“买家秀”需要高赞吸引流量,网红的“种草笔记”需要点赞数据证明种草力,品牌合作的“报价单”更将点赞数作为核心指标。这类用户需求量大(单次常超500赞),且对“数据真实性”要求高,愿意为“真人IP+精准标签+长期稳定”的服务支付高价,单价可达0.5-1元/赞。甚至部分服务商推出“数据维护套餐”,承诺在合作期内持续为历史内容补赞,以维持账号整体数据水平,这种“长期服务”的单价更高,但能有效提升账号的商业价值。

行业挑战:在监管与算法夹缝中求生的“灰色生意”

尽管刷赞服务已形成成熟的付费模式,但这个行业始终游走在监管与算法的“灰色地带”,其生存空间正被不断压缩。

监管层面,国家网信办等部门多次开展“清朗”行动,明确要求打击“流量造假”“数据注水”行为,社交媒体平台也陆续出台《社区自律公约》,将刷赞、刷粉等列为违规操作,情节严重者将封禁账号。2023年某头部短视频平台就曾一次性封禁涉及刷赞的账号超10万个,多家刷赞服务商因“非法经营”被查处。这种高压态势下,服务商不得不频繁更换技术手段,甚至将服务器迁移至海外,以规避国内监管,但这又推高了运营成本,最终转嫁给用户。

算法层面,平台对异常数据的识别能力持续进化。从早期的“单一IP检测”到现在的“行为轨迹分析+多维度交叉验证”,算法已能精准识别“机器刷赞”与“非真人点赞”。例如,某平台算法通过分析用户点赞时的“滑动速度”“停留时长”“关注相关性”等数据,可识别出85%以上的异常点赞行为。这使得服务商不得不投入更多资源开发“拟人化脚本”,甚至通过“真人众包”降低风险,但高昂的成本让中小服务商逐渐退出市场,行业集中度提升,反而形成少数巨头垄断的局面,用户选择减少,服务质量参差不齐。

刷赞服务的付费逻辑,本质上是流量焦虑与数字虚荣催生的畸形需求。用户用金钱购买“数字繁荣”,服务商用技术对抗平台规则,平台用算法维护生态健康——这场三方博弈中,没有真正的赢家。对普通用户而言,与其为虚假的点赞数付费,不如回归内容创作本身;对平台而言,唯有建立更公平的流量分配机制,才能让社交媒体回归“连接真实”的本质。毕竟,点赞的价值,从来不在数字的大小,而在每一次互动背后真实的温度与共鸣。