微博上刷赞评论行为是否违法?这一问题在网络社交日益普及的当下,已从单纯的平台规则探讨升级为法律层面的严肃议题。随着微博成为公众获取信息、表达观点、商业营销的核心场域,虚假互动数据带来的流量泡沫不仅扭曲了内容生态的真实性,更触碰了法律与道德的边界。要厘清其违法性,需从行为本质、法律适用、社会影响等多维度展开分析,而非简单以“是”或“否”概括。

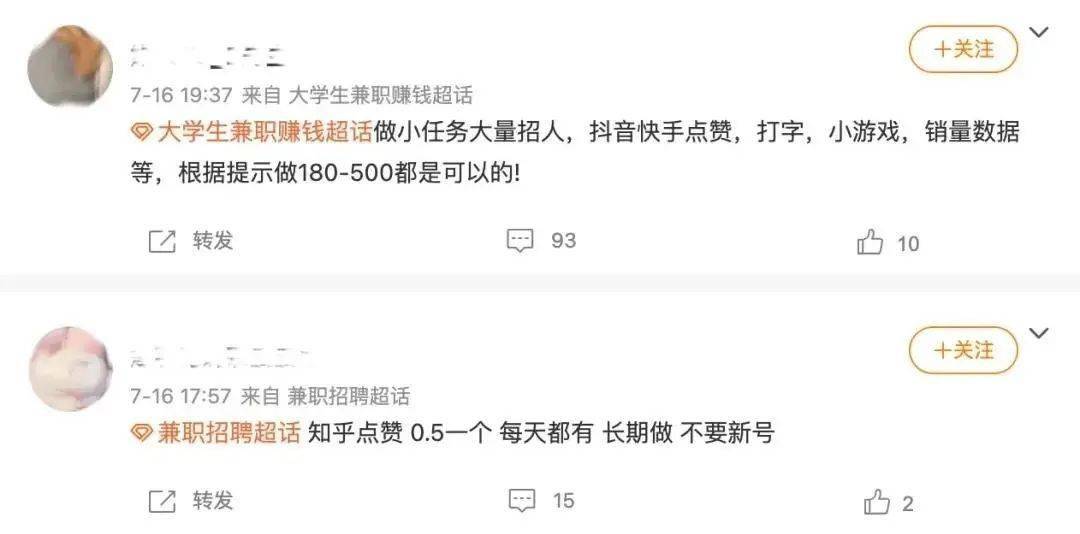

刷赞评论行为,本质上是对社交平台数据真实性的系统性破坏。其操作模式可分为两类:一是技术驱动型,通过自动化软件、虚拟机群控等手段批量生成虚假账号,实现点赞、评论的秒级增长;二是人力驱动型,依托“水军”平台组织真人账号,按需完成指定互动。前者直接违反微博用户协议中“禁止使用非官方工具或技术手段干扰平台正常运行”的条款,后者虽依托真人账号,但因缺乏真实用户意愿,同样构成对平台数据机制的欺骗。值得注意的是,这类行为往往具有明确的利益导向:商家为营造产品“爆款”假象、网红为提升账号商业价值、甚至个人为争夺平台流量资源,均可能成为刷赞评论的幕后推手。这种以虚假数据掩盖真实需求的操作,本质上是对社交平台“连接真实用户”核心价值的背离。

从法律层面审视,微博刷赞评论行为的违法性需结合具体场景与目的进行界定,核心依据在于《反不正当竞争法》《电子商务法》《网络安全法》等法律法规的交叉适用。若行为主体为商业经营者,通过刷赞评论虚构商品或服务的用户评价、销量数据,直接违反《反不正当竞争法》第八条“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”。例如,某品牌微博账号雇佣水军刷赞,将滞销产品包装成“万人好评”,不仅损害竞争对手公平竞争权,更可能因虚假宣传面临市场监管部门的行政处罚,情节严重者甚至构成犯罪。若行为涉及恶意刷差评诋毁竞争对手,或刷虚假好评进行商业诋毁,则进一步触犯《反不正当竞争法》第十一条,需承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。

非商业场景下的刷赞评论行为,虽不直接涉及市场竞争,但仍可能因侵权或违反行政法规而具有违法性。个人用户为满足虚荣心或争夺平台“热门”地位,通过购买刷赞服务提升微博互动数据,看似无商业目的,实则可能因侵犯平台数据权益而违反《网络安全法》第二十七条“任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动”。微博作为平台运营者,其用户互动数据属于受法律保护的“网络数据”,虚假刷赞行为本质上是对平台数据资源的非法侵占与破坏,平台有权依据《网络安全法》及用户协议采取封号、限制功能等措施。此外,若刷赞评论内容包含侮辱、诽谤他人或传播虚假信息,还可能因侵犯名誉权或违反《治安管理处罚法》面临民事赔偿或行政处罚。

平台规则与法律监管的协同,构成了遏制微博刷赞评论行为的双重防线。微博平台通过技术手段与规则设计持续强化监管:一方面,依托人工智能算法识别异常互动模式,如短时间内大量相同内容评论、IP地址集中、账号行为特征趋同等,对涉事账号进行限流、禁言甚至永久封禁;另一方面,在用户协议中明确“禁止刷量、刷榜等虚假数据行为”,并将违规情节与账号信用等级挂钩。然而,平台监管存在局限性:技术手段可能误伤正常用户,而水军平台通过“养号”“IP跳转”等技术手段规避检测,形成“猫鼠游戏”。此时,法律监管的介入至关重要。2022年国家网信办开展的“清朗·打击流量造假”专项行动,明确将“刷单炒信、刷榜拉票”等行为列为整治重点,多家微博账号因刷赞评论被公开通报,部分运营者面临行政处罚。这表明,刷赞评论行为已不再是单纯的“平台违规”,而是可能被纳入行政监管视野的违法行为。

从社会影响看,微博刷赞评论行为的泛滥正在侵蚀网络空间的信任基础。当用户无法辨别“点赞数”背后的真实性,优质内容可能因缺乏初始流量而被淹没,虚假信息却因刷赞获得“权威感”,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。长此以往,不仅削弱微博作为公共信息传播平台的价值,更可能导致社会对网络信息的普遍不信任。对青少年而言,长期接触“数据至上”的虚假互动环境,容易扭曲其对“真实”“价值”的认知,助长功利主义心态。因此,打击刷赞评论行为不仅是法律问题,更是维护网络生态健康、培育健康社会心态的必然要求。

综合而言,微博上刷赞评论行为的违法性并非绝对,但具有高度法律风险。商业目的下的刷赞评论,无论是对消费者的欺骗还是对竞争对手的损害,均明确违反《反不正当竞争法》;非商业目的下的刷赞,虽不直接构成不正当竞争,但可能因侵犯平台数据权益、违反行政法规或衍生侵权行为而承担法律责任。在监管趋严、技术升级的背景下,任何试图通过虚假数据获取利益的行为,都将面临法律与平台的双重规制。对于用户而言,理性互动、拒绝参与刷赞产业链,是维护网络生态的底线;对于平台与监管机构,需通过技术创新与制度完善,让“真实流量”成为网络空间的核心竞争力,唯有如此,微博才能回归“连接真实、传递价值”的本质。