刷赞服务在使用时是否必须输入个人密码才能操作?这一问题看似聚焦于操作流程的便捷性,实则牵扯到数据安全、平台规则、用户权益与行业生态的多重维度。从技术实现到商业逻辑,从个人风险到行业监管,答案并非简单的“是”或“否”,而是需要拆解不同服务模式、技术路径与场景需求背后的深层逻辑。

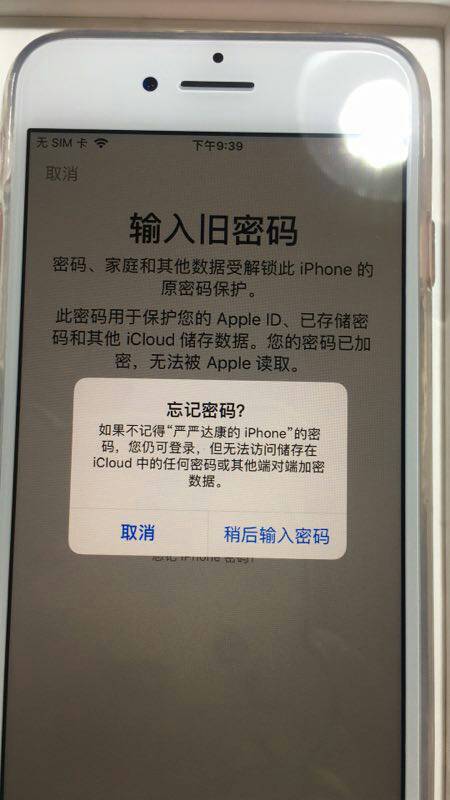

从操作模式来看,刷赞服务对个人密码的依赖程度存在显著差异。部分早期或非正规刷赞工具为直接获取用户账号控制权,会要求用户输入社交媒体账号密码,通过“模拟登录”实现批量点赞。这种方式看似高效,实则将用户账号暴露在巨大风险中——密码一旦泄露,不仅可能导致点赞数据被篡改,更可能引发账号被盗、信息泄露甚至财产损失。然而,随着平台安全机制升级与用户安全意识提升,这类“密码直连”模式已逐渐被市场淘汰。取而代之的是基于授权接口的合规操作,例如通过OAuth等开放授权协议,用户仅需给予刷赞服务有限的操作权限(如“获取公开信息”“发布动态”等),无需暴露完整密码,即可实现点赞功能。这种模式下,密码输入并非“必须”,而是通过技术手段在安全与便捷间寻求平衡。

值得注意的是,即便部分服务宣称“无需密码”,也并非意味着绝对安全。一些灰色地带的刷赞工具可能利用“模拟点击”“设备农场”等技术,通过伪造用户行为实现点赞,看似绕过了密码输入,实则可能通过恶意插件或中间攻击窃取用户的session token、设备指纹等敏感信息。这类操作虽不直接涉及密码,但对账号安全的威胁同样不容忽视。正如行业安全专家所言:“密码只是第一道防线,真正的风险往往隐藏在授权漏洞与数据传输过程中。”因此,用户在选择刷赞服务时,不能仅以“是否需要密码”作为唯一安全标准,还需考察其技术合规性与数据保护措施。

从平台规则视角分析,主流社交媒体平台对第三方刷赞服务持明确禁止态度,无论是否输入密码,均违反用户协议。微信、微博、抖音等平台均通过算法检测异常点赞行为,一旦发现账号存在非自然增长,可能采取限流、封号等处罚措施。这意味着,无论刷赞服务是否要求密码输入,其本质都是对平台生态规则的破坏。正因如此,合规的营销服务机构已逐渐转向内容优化与自然流量运营,而非依赖刷赞等灰色手段。行业趋势表明,随着平台监管趋严与用户对真实互动的需求提升,“无密码刷赞”即便技术上可行,也终将失去生存空间。

用户认知层面,对“密码输入必要性”的误解往往导致安全风险。部分用户认为“不输入密码就安全”,却忽视了授权权限的过度开放;另一部分用户则因担心账号安全而拒绝所有授权,却可能陷入“无密码但需下载不明软件”的陷阱。事实上,正规的服务场景中,无论是社交媒体登录还是第三方工具授权,都应遵循“最小权限原则”——仅授予必要的操作权限,而非默认获取全部控制权。例如,若刷赞服务仅需“点赞”功能,则不应索要“查看好友列表”“发送消息”等无关权限。用户在操作前需仔细审核授权范围,对“一次性密码”“全权限授权”等异常要求保持警惕。

从行业生态看,刷赞服务与密码输入的关系映射出数字服务中“信任机制”的构建难题。一方面,用户希望通过第三方服务提升账号数据表现;另一方面,用户对个人信息安全的担忧又使其对授权操作充满抵触。这种矛盾催生了“零知识证明”“联邦学习”等前沿技术在数据安全领域的应用——即在不获取原始密码或敏感数据的前提下,通过技术验证用户身份与操作意图。虽然这类技术在刷赞服务中的应用尚不成熟,但为行业提供了新的发展思路:未来的数据服务需在“效果”与“安全”间找到更优解,而非依赖简单的密码输入或规避。

回归核心问题,刷赞服务是否必须输入个人密码?答案已逐渐清晰:在合规与安全的前提下,密码输入并非必要条件,但任何绕过正规授权的操作都潜藏风险。用户在选择服务时,应优先考虑技术透明度与数据保护能力,而非仅关注操作便捷性;行业则需向“合规化”“去灰产化”转型,通过技术创新替代违规操作。归根结底,社交媒体的价值在于真实连接与内容质量,而非虚假数据堆砌。当用户将注意力从“刷赞技巧”转向“内容创作”,当平台监管与技术手段不断完善,“密码输入”这一操作细节终将淡出讨论,真正健康的数字生态才能得以建立。