在微博生态中,“粉丝数”“转发量”“点赞数”不仅是内容热度的直观体现,更逐渐演变为衡量创作者价值、商业吸引力的重要标尺。在这一背景下,“微博上的刷粉丝转赞平台”应运而生,成为流量经济中一个不可忽视的灰色产业链节点。这些平台并非简单的“数据工具”,而是集技术赋能、资源整合、需求匹配于一体的数据服务综合体,其运作逻辑深刻折射出内容创作生态的焦虑与畸形追求。要理解这一现象,需从其本质构成、价值诉求与现实矛盾、行业生态与监管趋势三个维度展开剖析。

一、本质构成:从“数据造假”到“流量服务”的产业链升级

微博上的刷粉丝转赞平台,本质上是围绕“数据包装”需求形成的专业化服务组织。其核心服务可拆解为三个层级:基础数据层(粉丝数、转发量、点赞量、评论量)、互动质量层(模拟真实用户行为轨迹,如浏览时长、主页互动、关键词评论)、权重优化层(通过算法适配提升内容在微博推荐流中的曝光概率)。与早期“手动刷量”的原始模式不同,当代刷量平台已深度技术化:一方面,依托AI生成虚拟账号(俗称“皮套号”),通过模拟真实用户的设备指纹、IP地址、行为序列(如先浏览后点赞再转发),规避平台风控系统的识别;另一方面,构建“水军矩阵”,通过任务分发系统整合兼职用户,实现批量、可控的互动操作——例如,商家可通过平台设定“需粉丝量级1万+、近7日互动率≥3%”的定制化套餐,平台则在24小时内完成“僵尸粉”填充+真人水军互动的组合服务。

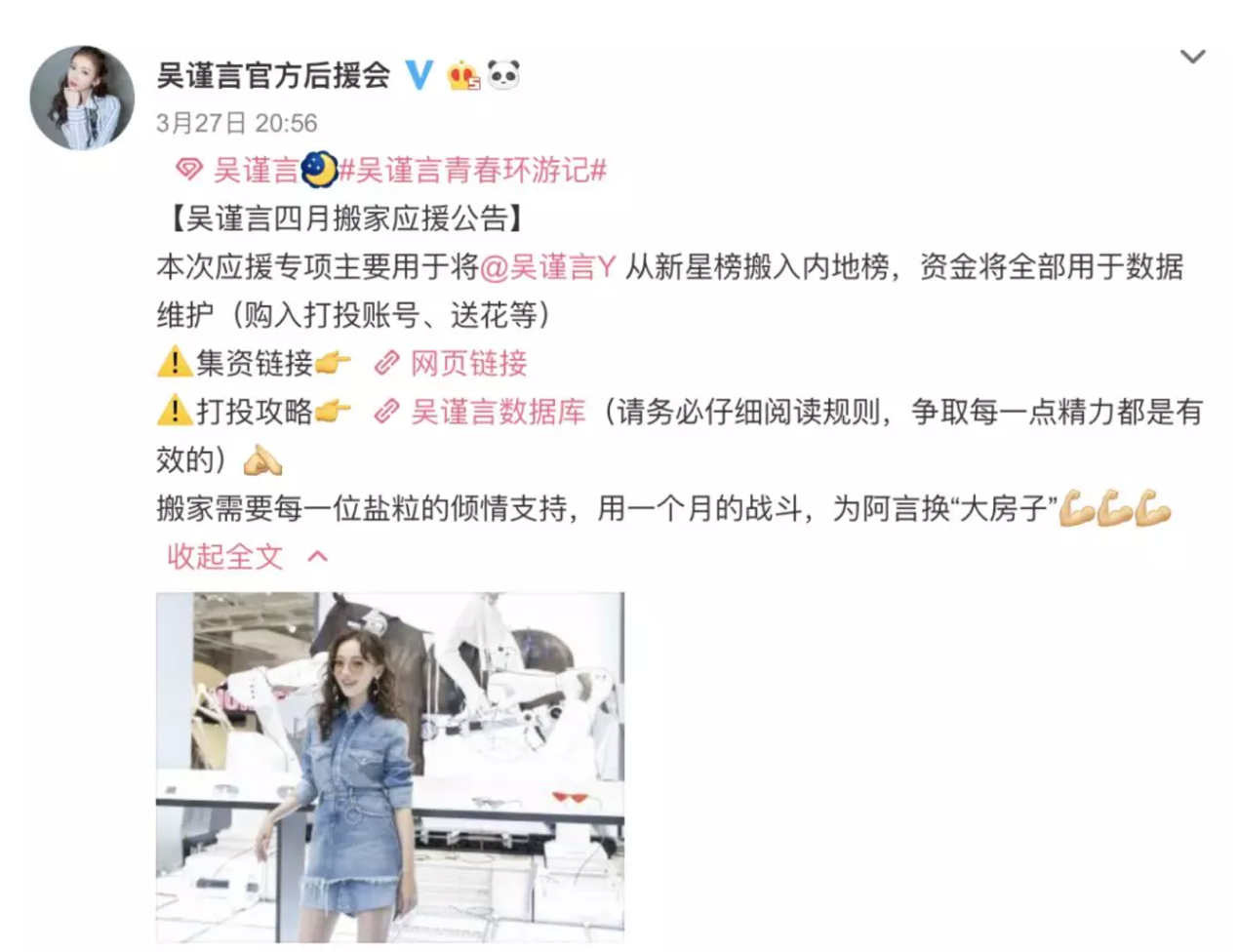

值得注意的是,这类平台已形成清晰的产业链分工:上游为技术供应商(提供虚拟账号生成系统、IP跳转工具、行为模拟算法),中游为平台服务商(整合技术资源,对接客户需求),下游为需求方(包括追求流量的个人创作者、急于打造“网红店”的商家、甚至需要数据背书的明星工作室)。这种专业化分工,使得刷量服务从“游击战”升级为“工业化生产”,其效率和隐蔽性远超以往。

二、价值诉求与现实矛盾:流量焦虑下的“饮鸩止渴”

刷粉丝转赞平台的泛滥,本质是内容生态中“流量至上”价值观的畸形产物。对个人创作者而言,粉丝数和互动量是“破圈”的敲门砖:微博的流量分发机制中,高互动内容更容易进入“热门推荐”,而粉丝基数则直接影响广告报价——某美妆博主坦言,“粉丝量从10万涨到50万,广告报价能翻3倍,哪怕其中70%是‘僵尸粉’”。对商家而言,“刷量”是快速打造“爆款人设”的捷径:新开业餐厅可通过刷转发量营造“排队3小时”的假象,吸引真实顾客;品牌新品推广时,刷量数据能营造“全网热议”的氛围,刺激用户从众心理。甚至部分MCN机构也会默许或协助旗下账号刷量,以快速完成“孵化指标”,获取平台投资。

然而,这种“数据包装”的短期价值背后,是长期的价值透支。最直接的矛盾是“数据泡沫”与“真实互动”的背离:当账号粉丝量10万,但单条内容转发量仅50时,任何有经验的人都能看出数据注水,反而会损害账号可信度。更深层的矛盾在于,刷量行为正在扭曲内容创作的激励机制:当创作者将精力从“打磨内容”转向“研究刷量技巧”,优质内容的生存空间被挤压;当平台算法因虚假数据误判内容质量,导致真正优质的内容难以曝光,最终损害的是整个生态的健康度。此外,刷量行为还暗藏法律风险:根据《网络信息内容生态治理规定》,组织刷量炒信可能面临罚款、吊销执照等处罚,2023年微博就曾对2000余个涉及刷量的账号予以永久封禁。

三、行业生态与监管趋势:从“野蛮生长”到“精准治理”

面对刷量平台的蔓延,微博平台与监管部门已形成“技术反制+制度约束+行业共治”的治理框架。技术上,微博持续升级风控系统:通过“多模态识别算法”分析用户行为特征(如点赞间隔时间、转发文案相似度),结合“设备指纹库”排查异常账号;2023年上线的“清朗数据中台”,可实时监测内容互动数据的异常波动,对“一夜涨粉10万”“转发量单日破百万”等极端情况自动触发核查。制度上,微博建立了“信用分体系”,对刷量账号实行阶梯式处罚(从限流到封号),并将相关数据同步至第三方征信平台;监管部门则通过“剑网行动”等专项治理,打击刷量平台的灰色产业链,2022年江苏警方就曾破获一起涉案金额超亿元的微博刷量案,抓获犯罪嫌疑人20余名。

未来,刷量平台的生存空间将进一步被压缩,但彻底根除仍需多方合力。平台端,需进一步优化流量分发机制,降低“唯数据论”的权重,引入内容质量、用户真实反馈等多元评价维度;创作者端,需意识到“真实流量”的核心竞争力——某头部旅行博主因坚持“不刷量”,虽然粉丝增速较慢,但粉丝粘性极高,商业合作反而更稳定;用户端,则需提升对虚假数据的辨识能力,拒绝“数据崇拜”,让优质内容获得更自然的传播。

在微博的流量江湖中,刷粉丝转赞平台如同一面镜子,照出了内容创作生态的浮躁与焦虑。但当流量泡沫逐渐被戳破,那些真正沉淀下来的内容与创作者,才是微博生态持续生长的根基。毕竟,数字可以“刷”出来,但人心与信任,从来都靠真实浇灌。