QQ个性标签刷赞软件,这个游走在社交需求与灰色地带的工具,正以“捷径”的姿态,悄然改变着无数用户对社交认同的定义。在QQ这个承载着一代人青春记忆的社交场域里,个性标签早已超越文字本身,成为用户自我表达与社交认同的“数字名片”,而标签旁的点赞数,则成了这张名片上最直观的“社交货币”——当自然互动难以满足对“受欢迎度”的渴求,刷赞软件便应运而生,试图用技术手段为用户的社交形象“镀金”。

一、QQ个性标签刷赞软件:本质是“社交数据造假”的工具

要理解这类软件,首先需明确QQ个性标签的核心功能。不同于QQ签名、头像等传统元素,个性标签以短平快的关键词(如“二次元爱好者”“深夜emo选手”“考研党”)浓缩用户特质,其点赞数不仅是互动数据,更被潜意识解读为“标签受欢迎度”或“用户社交价值”的量化体现。而QQ个性标签刷赞软件,正是针对这一心理需求开发的自动化工具,其本质是通过非人工操作批量提升标签点赞数,实现社交数据的“人工通胀”。

这类软件通常以“免费试用”“一键刷赞”为卖点,形态多样:有的需要用户下载安装包,通过模拟客户端请求批量发送点赞指令;有的则以网页插件或小程序形式存在,诱导用户授权QQ账号权限;更有甚者通过“虚拟账号矩阵”——用大量机器人账号集中对目标标签点赞,在短时间内制造“点赞热潮”。值得注意的是,其操作逻辑高度依赖对QQ平台机制的漏洞挖掘,例如利用旧版API接口的无校验特性,或绕过“同一账号每日点赞上限”等规则。但无论技术路径如何,核心始终是“用机器行为替代人工互动”,这与平台倡导的“真实社交”原则背道而驰。

二、运作机制:从“模拟点击”到“数据造假”的技术链条

QQ个性标签刷赞软件的运作,并非简单的“一键操作”,而是涉及账号、技术、平台规则的多环节博弈。其技术链条可分为三步:

首先是账号准备。为规避平台风控,刷赞软件通常要求用户提供QQ账号,并通过“养号”提升账号可信度——例如让账号模拟正常用户行为(发动态、加群、点赞他人内容),避免被系统判定为“异常账号”。部分软件甚至会内置“账号池”,用大量长期养成的虚拟账号作为“点赞主力”,确保点赞来源的“多样性”。

其次是指令模拟。软件通过分析QQ客户端的点赞请求协议,将“点赞”指令转化为可批量执行的代码。例如,当用户选择“提升‘美食博主’标签点赞数”时,软件会自动向服务器发送大量带有该标签ID的点赞请求,伪造不同IP地址的点击记录。这一过程中,部分软件会加入“随机延迟”“模拟人工滑动”等干扰动作,试图让点赞行为更接近真实用户操作,但本质上仍是程序化的批量操作。

最后是数据反馈。完成点赞后,软件会生成“点赞成功报告”,显示目标标签的点赞数增长情况。部分高阶版本甚至提供“自定义点赞量”“分时段点赞”等功能——例如让点赞数在凌晨逐步增长,模拟“夜间自然互动”,避免因数据突增触发平台警报。

然而,随着QQ平台反作弊技术的升级,这类软件的生存空间正被不断压缩。例如,平台通过分析点赞行为的“时间分布规律”(如同一账号在1秒内对10个不同标签点赞)、“IP地址集中度”(大量点赞来自同一网段)等特征,可快速识别异常数据。一旦被判定为刷赞,轻则标签点赞数清零、账号功能受限,重则面临永久封号风险。

三、用途:虚荣心、商业需求与社交焦虑的交织

用户使用QQ个性标签刷赞软件的动机复杂,既有个人社交心理的驱动,也掺杂着现实利益的考量,大致可分为三类场景:

一是个人形象包装,满足虚荣心与社交认同。在青少年及年轻用户群体中,标签点赞数被视为“社交热度”的直接体现。例如,学生用户可能通过给“学霸”“校草”等标签刷赞,强化自己在同龄人中的“受欢迎”形象;职场新人则可能用“努力打工人”“斜杠青年”等标签刷赞,塑造积极向上的职业形象。这种对“点赞数”的过度追求,本质是对“被看见”“被认可”的渴望,反映了社交平台中“数据=价值”的扭曲认知。

二是自媒体与商家的营销工具,打造“人设可信度”。部分QQ空间运营者(如美食博主、穿搭达人)会将标签点赞数作为“人设支撑”——例如“美食博主”标签点赞数过万,会被视为“有影响力的美食爱好者”,从而吸引品牌合作或广告投放。商家也可能利用刷赞软件,给“优惠信息发布者”“福利官”等标签刷赞,提升账号的公信力,引导用户关注。这种商业化的数据造假,本质上是通过虚假热度误导消费者,破坏了公平竞争的市场环境。

三是群体性跟风,缓解社交焦虑。当某个标签(如“emo了”“考研上岸”)因热点事件引发刷赞潮时,部分用户会担心“不刷赞就显得不合群”,从而跟风使用软件。这种“剧场效应”下,刷赞从个人行为演变为群体性模仿,进一步加剧了社交氛围的浮躁化——人们不再关注标签内容的真实价值,而是陷入“点赞数竞赛”的内卷。

四、挑战与反思:当“社交捷径”触碰真实生态的底线

QQ个性标签刷赞软件的泛滥,不仅违背了平台规则,更对社交生态的健康发展构成了多重威胁。

首当其冲的是社交信任的崩塌。点赞本应是真实情感的传递,但当数据可以被“刷”出来,其意义便被彻底解构。用户可能会发现,一个点赞数过万的“治愈系”标签背后,可能是毫无情感共鸣的机器操作;一个被追捧的“行业大佬”标签,也可能是用软件堆砌出来的虚假人设。这种“劣币驱逐良币”的现象,会让用户对社交互动产生怀疑,最终导致“点赞贬值”——当所有人都知道数据可以造假,真实的点赞反而失去了意义。

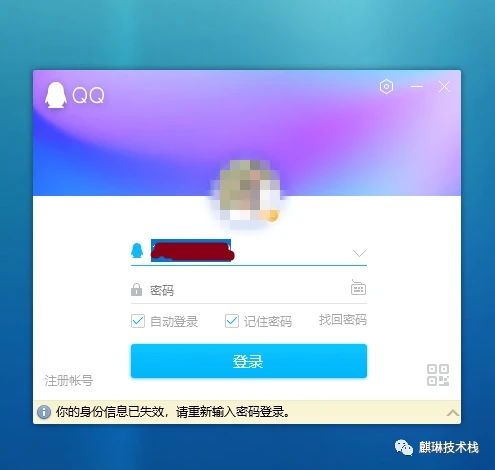

其次是数据安全与隐私风险。多数刷赞软件需要用户授权QQ账号权限,包括读取好友列表、动态内容等敏感信息。部分恶意软件甚至会植入木马程序,窃取用户账号密码、支付信息,导致财产损失。2023年某安全机构报告显示,超过30%的QQ刷赞软件存在“数据窃取”行为,用户的隐私安全岌岌可危。

更深层的挑战在于社交价值观的异化。当“刷赞”成为获取社交认可的“捷径”,用户会逐渐放弃通过真实内容、深度互动建立连接的努力。例如,原本热爱摄影的用户,可能不再愿意花时间打磨作品,而是选择给“摄影师”标签刷赞来“装点门面”;原本擅长分享生活趣事的人,可能因为“点赞数不够高”而自我怀疑,最终放弃表达。这种对“数据流量”的过度追逐,正在消解社交的本质——不是“表演被看见”,而是“真实被理解”。

在QQ个性标签的世界里,点赞数本应是社交互动的“副产品”,而非用户价值的“度量衡”。QQ个性标签刷赞软件的出现,折射出的是数字时代社交焦虑的缩影:当虚拟世界的影响力与现实利益深度绑定,人们试图用技术手段缩短“成功”的距离,却可能迷失在数据的泡沫中。真正的社交认同,从来不是靠刷赞软件堆砌的数字游戏,而是源于真实的内容输出、真诚的情感连接,以及时间沉淀下的信任积累。或许,放下对“点赞数”的执念,回归表达与连接的初心,才是我们在社交浪潮中守住本心的唯一路径。