当用户通过QQ刷赞服务为社交动态增加点赞数,却发现这些“额外”的点赞并未在公开页面显示时,困惑与质疑随之而来——为什么QQ刷赞后点赞数不显示在社交平台上?这一现象背后,实则交织着平台技术机制、数据同步逻辑、反作弊策略以及用户心理认知的多重博弈。社交平台对点赞显示的“筛选逻辑”,远比用户想象的更为复杂,而QQ作为即时通讯工具与社交平台的联动机制,进一步放大了这种认知偏差。

首先,从技术层面看,社交平台的点赞显示并非简单的“数字累加”,而是基于一套动态的“有效性验证系统”。当用户通过QQ渠道触发点赞行为时,平台会通过多维度数据交叉验证其真实性:包括点赞账号的活跃度、历史互动轨迹、IP地址稳定性、设备指纹唯一性等。若系统判定点赞行为存在异常(如短时间内大量非好友账号集中点赞、IP地址与账号常用地不符、设备为虚拟机或模拟器环境等),这些点赞会被标记为“无效互动”并过滤,最终不会计入公开显示的点赞数。QQ作为第三方入口,其数据传递需经过社交平台的安全校验,这一过程本身就存在“防火墙”机制——平台不会直接信任外部工具传递的互动数据,而是通过自有算法重新评估其有效性。因此,用户看到的“不显示”,本质是平台反作弊系统对虚假互动的“拦截”,而非简单的技术故障。

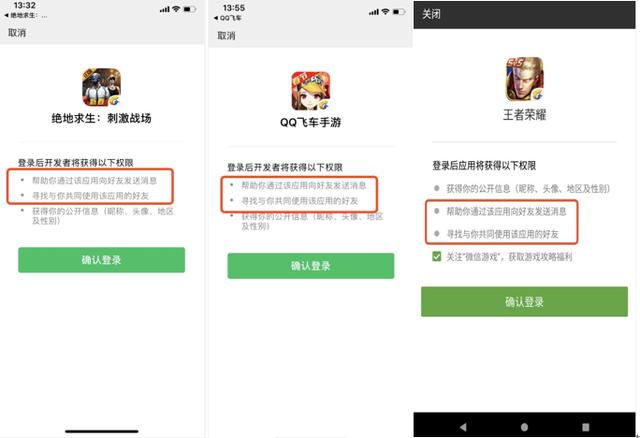

其次,社交平台的“显示规则”本身具有“延迟性”与“差异化”特征,进一步加剧了用户的困惑。许多平台为规避刷量行为,会对点赞数据进行“异步处理”:即用户触发点赞后,后台不会立即更新公开页面的数字,而是通过一定时间窗口(如数分钟至数小时)的二次验证后,再决定是否显示。这种机制的设计,是为了给反作弊系统留出分析时间,避免批量刷赞的“瞬时峰值”被识别为异常。此外,平台对点赞显示的“权限分级”也常被用户忽视:例如,部分动态的点赞仅对“共同好友”可见,或对“非好友”隐藏;若用户通过QQ刷赞的账号多为陌生人,这些点赞即便有效,也可能因隐私设置不显示在用户的主页上。用户误以为“所有点赞都应实时公开”,却忽略了平台基于社区管理的“选择性呈现”逻辑。

再者,用户对“QQ刷赞”服务的认知偏差,是导致困惑的深层原因。多数第三方刷赞工具为规避平台检测,会采用“模拟点击”或“虚假账号”等非正规手段,这些行为本质上违反了社交平台的用户协议。当平台通过风控系统识别到账号存在刷赞行为时,不仅会过滤无效点赞,还可能对账号进行“限流”或“降权”处理——即减少其动态的曝光度,甚至隐藏部分互动数据。用户此时若发现点赞数不显示,往往会归咎于“平台bug”,却未意识到其行为已触发平台的“惩罚机制”。QQ作为即时通讯工具,本身并不具备直接操控社交平台数据的能力,用户通过QQ联系刷赞服务,本质上是通过第三方接口绕过平台监管,这种“数据黑箱”操作本身就存在极高的不确定性,最终导致“刷了却看不到”的尴尬局面。

从行业趋势来看,社交平台对“虚假互动”的打击已进入“精细化运营”阶段。过去,平台主要通过“数量阈值”识别刷赞行为(如单日点赞超过100次触发警告),而现在则通过“用户画像分析”“行为序列建模”等AI技术,精准定位异常互动。例如,若某用户近期突然收到大量来自“无头像、无动态、无好友”的三无账号点赞,系统会直接判定为刷赞并拦截数据。这种“智能过滤”机制下,QQ刷赞服务的“成功率”被大幅压缩,用户投入金钱与时间却看不到反馈,本质上是对平台规则的无视与误判。社交平台的点赞数,正逐渐从“社交货币”回归“真实互动”的本质,用户若沉迷于数字堆砌,反而会陷入“越刷越看不到”的恶性循环。

用户的困惑,还源于对“社交价值”的片面认知。在“点赞文化”盛行的当下,许多人将点赞数等同于社交影响力,甚至将其作为自我价值的量化指标。然而,社交平台的核心逻辑始终是“连接真实用户”,而非“数字游戏”。当用户通过QQ刷赞获取虚假点赞时,虽然短期内可能获得心理满足,但这些互动无法转化为真实的社交关系——点赞者不会产生后续评论、转发等深度互动,用户也无法从中获得有效的社交反馈。平台隐藏这些虚假点赞,本质上是在维护“真实互动”的生态底线,引导用户回归社交的本质:通过优质内容建立有意义的连接,而非依赖数字造假获取虚荣。

面对“QQ刷赞后点赞数不显示”的困惑,用户需要转变认知:社交平台的点赞显示并非“数字游戏”,而是对“真实性”的坚守。与其沉迷于刷赞的短期快感,不如将精力放在内容创作与真实互动上——通过分享有价值的信息、积极参与好友动态的讨论,自然获得的点赞才能真正体现社交影响力。同时,平台也应加强规则透明度,通过用户教育让更多人理解“点赞显示”背后的逻辑,减少因信息不对称导致的误解。社交的本质是“真诚”,而非“数字”,唯有放弃对虚假数据的执念,才能在社交平台上获得真正的归属感与认同感。