在内容创作者争夺用户注意力的微博生态中,点赞量作为最直观的互动指标,已成为衡量内容影响力的重要标尺。随之兴起的“微博刷赞网站”,正是这一需求催生的在线服务平台——它通过技术手段为用户批量获取微博点赞,试图在数据竞争的赛道上提供“捷径”。这类平台本质上是一个连接“需求方”(个人或企业)与“资源方”(点赞提供者)的中介系统,用户通过注册、选择套餐、支付费用,即可在指定微博上快速积累点赞数据,其核心价值在于满足用户对“数据表现”的即时需求,但背后也隐藏着行业生态的复杂博弈。

微博刷赞网站:定义与运作逻辑的拆解

微博刷赞网站并非简单的“点赞工具”,而是一个集用户需求承接、资源调度、技术实现于一体的在线服务平台。从功能定位看,它至少包含三个核心模块:用户交互系统(注册、下单、订单跟踪)、资源匹配系统(将需求与点赞资源对接)、技术执行系统(通过模拟真实用户行为或利用接口实现批量点赞)。其运作逻辑通常分为两种模式:一是“人工点击”,即组织兼职用户手动完成点赞,模拟真实用户行为特征(如随机时间、不同IP地址);二是“技术驱动”,通过自动化脚本或API接口直接调用微博点赞功能,实现秒级到分钟级的批量点赞,效率更高但风险也更大。

这类平台的服务形态高度标准化:用户输入目标微博链接,选择点赞数量(从百到万不等)、交付时间(即时或延迟),支付后即可启动服务。部分平台还提供“增值服务”,如搭配评论、转发组合包,或承诺“不掉赞”(通过持续补单维持数据量)。从用户画像看,需求方主要包括三类:追求“数据好看”的个人创作者(如博主、网红)、需要证明营销效果的企业账号(如品牌官微、电商店铺),以及试图“冷启动”的新账号(避免因零互动被平台判定为低质量内容)。

核心价值:数据焦虑下的“解药”还是“安慰剂”?

微博刷赞网站的存在,本质是内容生态中“数据焦虑”的产物。对个人创作者而言,点赞量是算法推荐的重要参考——微博的流量分发机制倾向于将高互动内容推入更大曝光池,初期缺乏自然流量的账号,往往通过刷赞突破“冷启动阈值”,获得算法的初步关注。例如,一个新注册的美妆博主,若首条微博点赞量长期停留在个位数,可能被系统判定为“低价值内容”,从而进入曝光递减的恶性循环;而通过刷赞快速积累500+点赞,则可能触发算法推荐,吸引自然用户点击,形成“数据-流量-更多互动”的正向循环。

对企业用户,刷赞的价值更偏向“营销效果可视化”。品牌在推广新品或活动时,微博的点赞量常被作为“用户喜爱度”的量化指标,直接影响广告主的投放决策——一个点赞量过万的微博,其商业报价可能远高于点赞量仅百条的内容。此外,部分电商平台(如淘宝、京东)会将微博互动数据与店铺权重挂钩,企业通过刷赞提升内容表现,间接带动商品搜索排名和转化率。

然而,这种价值的“含金量”值得商榷。微博刷赞提供的点赞数据,大多缺乏真实的用户情感连接——点赞者可能是被雇佣的“水军”,也可能是被诱导点击的僵尸账号,他们对内容的兴趣停留在一瞬间的机械操作。这种“虚假繁荣”虽能短期内提升数据表现,却无法转化为真实的用户粘性或商业价值。例如,某品牌微博通过刷赞获得10万点赞,但评论区却无人讨论产品细节,自然转发率不足1%,这种“数据与内容割裂”的现象,反而可能让潜在用户对品牌真实性产生质疑。

应用场景:从“数据急救”到“生态博弈”

微博刷赞网站的应用场景,随着内容生态的竞争加剧而不断细分。最常见的是“数据急救”:当某条微博因内容质量不佳或发布时机不当导致互动低迷时,创作者通过刷赞快速“拉高”数据,避免被平台边缘化。例如,明星后援会在偶像生日当天发布祝福微博,常通过刷赞营造“万人应援”的氛围,既满足粉丝的情感需求,也维护偶像的“顶流”人设。

其次是“营销助推”。企业在节点营销(如618、双11)期间,会通过刷赞提升活动微博的曝光优先级,配合抽奖、福利等互动手段,将“虚假流量”转化为“自然流量”。某快消品牌曾透露,其在新品上市前,会通过刷赞服务让预热微博的点赞量达到行业平均水平的3倍,以此吸引平台算法推荐,最终自然曝光量提升40%,转化成本降低15%。

还有一种特殊场景是“数据修复”。当微博因“异常互动”(如被系统检测到刷量)导致点赞量被清空时,部分用户会选择通过“更隐蔽的刷赞服务”重新填充数据,试图“掩盖”违规痕迹。这种“以刷反刷”的行为,本质是用户与平台规则之间的博弈——平台不断升级反刷算法,而刷赞网站则通过技术迭代(如更换IP、模拟用户行为路径)规避检测,形成“猫鼠游戏”。

行业趋势:技术升级与合规化生存

随着微博平台对刷量行为的打击力度加大,微博刷赞网站正经历从“野蛮生长”到“技术迭代”的转型。在技术层面,AI模拟成为主流方向:早期的人工点击模式因效率低、成本高,逐渐被基于深度学习的“虚拟用户”取代——这类虚拟用户能生成完整的用户画像(如年龄、地域、兴趣标签),并通过模拟真实用户的浏览路径(如先看主页再点赞)、互动节奏(如间隔3-5秒操作),规避系统的异常检测。据行业内部数据,目前头部刷赞平台的“AI点赞”通过率已达70%以上,远高于人工点击的30%。

在合规化探索上,部分平台开始转向“真实用户互动”服务:通过积分激励、任务奖励等方式,引导真实用户为指定微博点赞(如用户完成下载APP、观看广告等任务后获得积分,积分可兑换点赞服务)。这种模式虽仍处于灰色地带,但因涉及真实的用户行为,被部分从业者视为“合规化突破口”。此外,服务细分趋势明显:针对不同领域(如电商、教育、娱乐)的账号,提供定制化点赞套餐——电商类微博侧重“点赞+评论+商品链接点击”组合,教育类微博则强调“点赞+转发+收藏”多维度数据,以满足不同场景的营销需求。

挑战与隐忧:数据泡沫下的生态危机

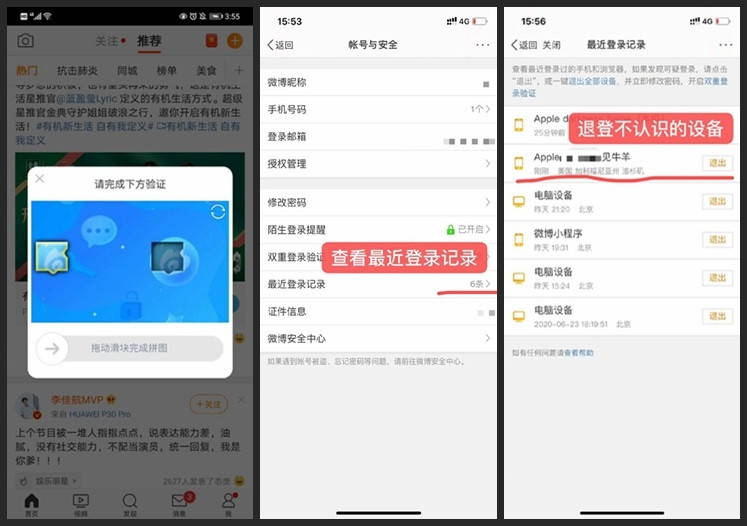

尽管微博刷赞网站在短期内满足了部分用户的数据需求,但其长期发展面临多重挑战。首当其冲的是平台规则风险:微博已建立完善的“异常互动”识别系统,通过分析点赞时间(如凌晨3点集中增长)、用户画像(如无内容历史的新注册账号)、行为特征(如同一IP批量操作)等维度,自动过滤虚假点赞。2023年,微博官方公告显示,全年清理异常点赞数据超20亿条,超50万账号因刷量被限流或封禁,这意味着刷赞服务的“成功率”正持续下降。

更深层的危机在于对内容生态的破坏。当“数据造假”成为普遍现象,微博的互动数据逐渐失去参考价值——用户无法判断一条高赞微博是内容优质还是“刷出来的”,信任危机随之蔓延。例如,某美食博主曾因长期刷赞被曝光,其百万粉丝账号的互动量骤降80%,商业合作全部终止,印证了“虚假数据终将反噬”的规律。此外,刷赞服务还可能涉及违法违规:根据《反不正当竞争法》,经营者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传,需承担法律责任;若涉及刷量灰产(如非法获取用户数据、洗钱等),更可能触犯刑法。

结语:数据之外,内容才是真正的“护城河”

微博刷赞网站的兴起与演变,折射出内容生态中“数据至上”的浮躁心态,也暴露了平台评价体系的单一性。在流量竞争白热化的当下,用户对“数据表现”的渴望可以理解,但将刷赞视为“成功捷径”,无异于饮鸩止渴——虚假数据或许能带来短暂的曝光红利,却无法沉淀真实的用户信任和商业价值。对创作者而言,与其将资源投入“数据泡沫”,不如深耕内容质量,用真实打动用户;对平台而言,需完善多元化评价机制(如增加“用户停留时长”“评论深度”等指标),减少对单一互动数据的依赖;对行业而言,唯有告别“数据造假”,回归内容本质,才能构建健康可持续的生态。毕竟,在内容的长跑中,一时的“数据领先”或许能吸引目光,但唯有真正有价值的内容,才能跑赢时间。