在流量经济的驱动下,社交平台上的刷赞、刷空间浏览量行为已从边缘操作演变为普遍现象,这种以虚假数据掩盖内容真实价值的操作,正悄然侵蚀个人账号的安全根基与社区环境的生态平衡。不同于内容创作带来的自然流量增长,刷赞行为通过技术手段或人工集中操作制造虚假互动数据,其短期看似能提升账号“热度”,实则埋下多重隐患,对个人账号安全及社区环境造成系统性负面影响。

对个人账号安全的直接冲击:从数据异常到信任崩塌

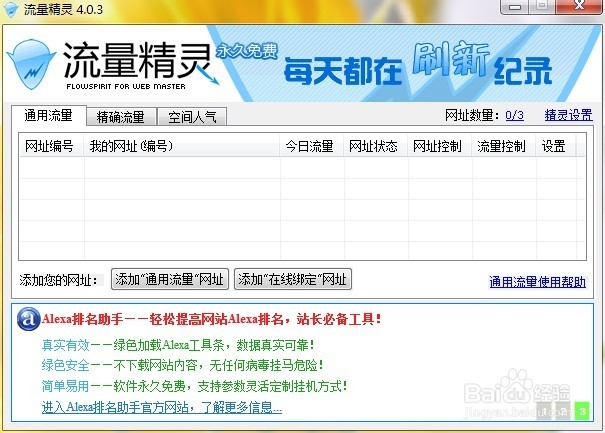

刷赞行为首先威胁的是账号的技术安全稳定性。社交平台的风控系统会通过算法监测账号的行为轨迹,如点赞频率、浏览量增长曲线、用户互动真实性等。当账号出现短时间内点赞数暴增、浏览量远超内容实际吸引力等异常数据时,平台会判定为“非正常操作”,轻则触发限流机制,导致内容分发量骤降;重则被标记为“营销号”或“违规账号”,面临封禁风险。例如,某用户通过第三方刷量工具将空间浏览量从日均100飙升至10万,仅三天后即收到平台警告,后续发布的原创内容均无法进入推荐池,账号价值直接归零。

更深层的风险在于个人信息泄露。多数刷赞服务需用户提供账号密码或授权登录第三方平台,这些平台往往缺乏安全防护机制,用户账号可能被恶意盗用,用于发送垃圾信息、实施诈骗或传播违规内容,最终导致账号关联的社交关系链被污染,甚至引发法律纠纷。此外,长期依赖刷赞的账号会形成“数据依赖症”,用户为维持虚假热度不得不持续投入资金购买服务,陷入“刷量-限流-再刷量”的恶性循环,最终失去通过优质内容自然吸引用户的能力,账号生命力被彻底透支。

刷赞行为还直接破坏账号的信任资产。社交平台的核心价值在于真实的人际连接与信息交互,当账号数据被注水,原本基于真实兴趣的关注者会逐渐产生质疑。例如,某博主通过刷赞营造出“万人追捧”的假象,吸引品牌方合作,但在实际推广中却发现互动率极低,粉丝活跃度远低于数据表现,最终导致品牌方终止合作,账号在行业内声誉扫地。这种“数据泡沫”一旦破裂,不仅失去商业机会,更会永久性损害账号在真实社交网络中的信任基础。

对社区环境的系统性破坏:从内容生态到价值导向的异化

刷赞行为的危害远不止于个人账号,更会从微观层面扩散至整个社区环境,动摇社交平台的内容生态根基。最直接的影响是劣币驱逐良币:当低质内容通过刷赞获得更高曝光,优质原创内容因数据“不够亮眼”而被淹没,平台的内容分发机制会逐渐偏向虚假数据而非内容质量。例如,某兴趣社区中,一篇深度分析帖自然浏览量不足500,而一篇拼凑的“标题党”文章通过刷赞获得10万+浏览量,长期以往,社区创作者会失去深耕内容的动力,转向更易“刷量”的短平快内容,导致知识密度下降、信息质量滑坡。

虚假流量还扭曲了用户的认知与行为模式。普通用户在浏览内容时,往往会将点赞数、浏览量作为判断信息价值的重要参考。当刷赞行为泛滥,用户会逐渐对平台数据失去信任,形成“数据无用论”,进而减少点赞、评论等真实互动行为。这种“信任疲劳”会导致社区活跃度持续下降,用户从“主动分享”转向“被动浏览”,社交平台的互动属性被削弱,最终沦为虚假数据的“秀场”。更严重的是,部分用户会模仿刷赞行为,形成“不刷就吃亏”的恶性竞争,整个社区陷入数据造假的风气,真实创作者的生存空间被不断挤压。

从宏观视角看,刷赞行为还损害了平台的商业生态与社会价值。广告主投放广告时,会依据平台的用户活跃度、内容互动数据等指标评估投放效果。当刷赞行为导致数据失真,广告的实际转化率远低于预期,广告主会减少投放预算,平台收入受损,进而影响技术研发、内容审核等投入,形成恶性循环。对社会而言,虚假流量助长了浮躁的流量至上价值观,尤其对青少年群体产生误导,使其认为“成功可以通过造假捷径实现”,忽视真实能力与内容价值的培养,与社会主义核心价值观倡导的“诚信”“务实”理念背道而驰。

破局之路:从个体觉醒到平台共治的生态重构

刷赞空间浏览量行为的负面影响,本质是流量经济下数据异化的必然结果。要破解这一困局,需从个体、平台、社会三个层面协同发力。作为用户,需建立“真实内容为王”的认知,摒弃对虚假数据的盲目追逐,通过优质创作积累真实影响力;平台方应优化风控算法,引入更精准的数据异常检测机制,同时完善内容评价体系,降低单一数据指标的权重,鼓励优质内容自然传播;社会层面需倡导健康的流量观,通过行业自律与舆论引导,让“刷赞”从“潜规则”变为“人人喊打”的失信行为。

唯有如此,社交平台才能回归“连接真实、传递价值”的本质,个人账号的安全与社区环境的生态平衡才能得到根本保障。刷赞制造的“数据泡沫”终将破裂,唯有真实的内容、真诚的互动,才是账号长久发展与社区健康繁荣的基石。