长期使用微博刷赞器真的能帮助用户安全有效地提升微博平台粉丝数和点赞数吗?这是许多追求快速增长的微博用户心中的疑问。在流量至上的社交媒体时代,粉丝数和点赞数常被视为账号价值的直观体现,催生了各类“数据优化工具”的泛滥。然而,这种看似捷径的方式,实则暗藏多重隐患,其“安全”与“有效”的本质,需要从技术逻辑、平台规则和用户生态三个维度进行深度剖析。

刷赞器的核心逻辑是通过技术手段模拟真实用户行为,批量完成点赞、关注等操作,从而在短时间内实现数据的虚假增长。从表面看,用户的账号主页确实会出现粉丝量飙升、互动数据回暖的“繁荣景象”,部分用户因此误以为找到了提升影响力的“秘诀”。但这种“提升”本质上是一种数字泡沫——点赞可能来自无真实阅读意愿的机器账号,粉丝多为“僵尸粉”或“羊毛党”,他们不会阅读内容、不会参与互动,更不会成为账号的忠实传播者。当用户沉浸在数据增长的快感中时,忽略了这种“提升”与真实影响力的根本背离:一个拥有10万粉丝但互动率不足0.1%的账号,其商业价值和传播效力远不如一个1万粉丝但互动率5%的优质账号。刷赞器制造的“数据幻觉”,反而可能让用户陷入对自身定位的误判,偏离内容创作的初衷。

安全性是长期使用刷赞器的另一重隐忧。微博平台作为商业化的社交媒体产品,早已构建起完善的风控系统来识别异常数据行为。这些系统通过分析点赞频率、用户画像、设备指纹等多维度数据,能够精准定位刷量行为。一旦被判定为“异常账号”,用户可能面临限流、降权甚至永久封禁的处罚。更关键的是,刷赞器往往需要用户提供微博账号密码或授权登录权限,这背后潜藏着隐私泄露的风险——不法分子可能通过恶意程序窃取用户信息,用于诈骗、营销等非法活动。近年来,微博平台持续开展“清朗”行动,对虚假流量账号进行大规模清理,无数依赖刷赞器“维持体面”的用户在一夜之间“粉丝归零”,多年的“数据积累”化为乌有。这种“安全”的脆弱性,使得刷赞器的使用成为一场高风险的赌博。

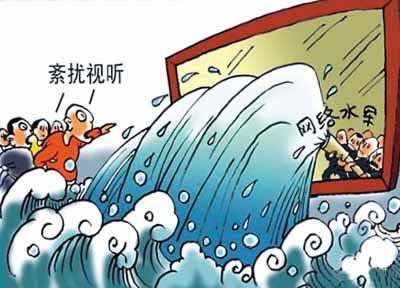

从平台生态的角度看,刷赞器的泛滥正在侵蚀微博的内容价值。微博的核心竞争力在于其基于兴趣的内容分发机制和真实的用户互动,优质内容通过算法推荐触达潜在受众,形成“创作-传播-反馈”的良性循环。而刷赞器制造的虚假数据,会干扰算法的判断逻辑:当系统发现某条内容的点赞量远高于实际阅读量时,会误判内容质量,从而减少对真实用户的推荐,导致优质内容被淹没在数据泡沫中。长此以往,平台的内容生态将趋于劣质化——用户不再愿意投入精力创作深度内容,转而依赖刷赞器“刷数据”维持存在感,最终导致整个平台的用户活跃度和商业价值下滑。微博平台对此有着清醒的认知,近年来不断升级反作弊技术,将“反刷量”作为维护生态健康的重要举措,这意味着长期使用刷赞器不仅无法“安全有效”,反而会与平台的治理方向背道而驰。

那么,是否存在“安全有效”的粉丝数和点赞数提升路径?答案是肯定的,但需要回归社交媒体的本质——真实连接。优质内容是账号发展的基石:一篇有观点的热评、一组有温度的图片、一段有深度的视频,都能自然吸引目标用户的关注和互动。与粉丝建立真实的情感连接,通过评论区互动、私信回复等方式增强用户粘性,才能沉淀出高质量的粉丝群体。此外,合理利用微博的官方功能也能实现数据增长:参与话题挑战、开通微博会员、利用“微博热榜”等推荐入口,都能让内容获得更多曝光机会。这些方式虽然见效较慢,但每一个粉丝、每一个点赞都来自真实的用户,他们不仅是数据的贡献者,更是内容的传播者和账号价值的放大器。

长期来看,依赖刷赞器提升数据无异于饮鸩止渴。它或许能在短期内满足用户的“数据虚荣心”,但无法带来真实的影响力,反而可能因账号处罚、隐私泄露等问题造成不可逆的损失。真正的“安全有效”,建立在尊重平台规则、珍视用户信任、深耕内容创作的基础之上。当用户将精力从“如何刷数据”转向“如何做好内容”,从“追求粉丝数量”转向“提升粉丝质量”,才能在微博的生态中实现可持续的成长。毕竟,社交媒体的本质是“连接”,而非“数字游戏”——唯有真实的互动,才能让每一次点赞、每一个粉丝都成为账号成长的坚实力量。