邀好友刷名片赞的群,本质上是社交平台生态中衍生出的互助型社群,核心逻辑在于通过用户间的“点赞换赞”“名片互刷”行为,快速积累社交数据资产,以满足个人或商家在平台算法中的可见度需求。这类群通常以微信群、QQ群或垂直社群为载体,成员通过制定互助规则(如“每人邀3个好友点赞,完成截图后进入下一轮”),实现社交数据的短期爆发式增长,尤其在领英、脉脉等职场社交平台,以及小红书、抖音等内容平台中较为常见。它们既是社交竞争的产物,也是用户应对平台算法“数据偏好”的生存策略,其背后折射出的是数字时代社交价值量化与社交货币化的深层逻辑。

一、概念解析:从“互助行为”到“社群经济”的演变

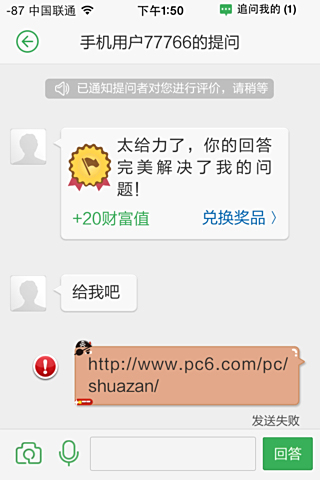

邀好友刷名片赞的群并非简单的“点赞机器人”,而是基于熟人社交链的轻量级协作网络。其运作机制可拆解为三个核心环节:需求发起、规则制定、资源置换。需求发起者多为职场新人、求职者或中小商家,希望通过提升名片点赞数、主页互动量来增强账号权重,获得更多曝光机会;规则制定者通常是群主或活跃成员,会明确“邀好友数量”“点赞停留时间”“截图验证标准”等细节,确保互助效率;资源置换则通过“双向信用”实现——成员A为成员B完成点赞任务后,成员B需按约定为成员A反向操作,形成“我为人人,人人为我”的闭环。

这类群的形态可分为两类:一是“垂直领域群”,聚焦职场社交(如脉脉点赞群)、内容创业(如小红书笔记赞群),成员需求高度重合,互助精准度高;二是“泛社交群”,覆盖多平台多任务,成员结构复杂,但任务量大、周转速度快。值得注意的是,随着平台算法升级,部分群开始引入“智能辅助工具”,如群机器人自动统计任务进度、虚拟号码临时添加好友等,试图在“效率”与“安全”间寻找平衡。

二、核心价值:为什么用户愿意为“点赞”买单?

邀好友刷名片赞的群之所以能快速蔓延,源于其满足了用户在数字社交中的三大刚需:社交信用背书、算法权重提升与机会成本降低。

在职场社交平台中,名片点赞数、主页被访量被视为“社交信用”的直观体现——一个拥有上千点赞的名片,往往会被潜意识解读为“人脉广”“受欢迎”,从而在求职、商务合作中形成首印象优势。对求职者而言,通过互助群快速将点赞量从几十提升至几百,能在短期内“包装”账号吸引力,避免因数据寒酸错失机会;对中小企业主来说,高互动量的主页能提升平台推荐权重,让潜在客户更容易搜索到自己的店铺或服务,实现“数据→流量→转化”的链式反应。

更深层次看,这类群降低了用户的“社交成本”。传统社交中,积累初始人脉、获得真实互动往往需要数月甚至数年,而互助群通过“规则化协作”将时间压缩至几天甚至几小时。用户无需费力经营弱关系,只需按规则邀好友点击,就能获得立竿见影的数据反馈,这种“短平快”的收益机制,恰好契合了当代社会“效率优先”的社交心态。

三、潜在挑战:数据泡沫下的“隐性风险”

尽管邀好友刷名片赞的群看似“低成本高回报”,但其背后隐藏着数据真实性、平台合规性与社交关系异化三重风险,稍有不慎便可能“反噬”用户。

数据泡沫化是首要问题。通过互助群积累的点赞多为“人情点赞”——好友为完成任务点击,却未必对内容产生真实兴趣,这类互动缺乏用户粘性,难以转化为实际价值。例如,求职者的名片点赞量虽高,但咨询量寥寥无几,反而可能让招聘方质疑其“数据真实性”,适得其反。更关键的是,部分平台已通过AI识别技术过滤“异常点赞”,一旦被判定为刷量,轻则限流,重则封禁账号,用户投入的时间与精力将付诸东流。

社交关系异化更值得警惕。频繁邀好友点赞,本质是将“社交情感”工具化——朋友不再是情感连接的对象,而是完成任务的“资源节点”。长期依赖互助群的用户,可能会陷入“数据依赖症”:即便遇到真实社交需求,也习惯性用“刷赞”替代真诚互动,最终导致社交能力的退化。有职场观察者指出,部分年轻人在脉脉上花费数小时管理互助群任务,却连同事的基本信息都记不住,这种“本末倒置”的数据追逐,正在消解社交的本质意义。

四、未来趋势:从“野蛮生长”到“合规进化”

随着平台监管趋严与用户需求升级,邀好友刷名片赞的群正从“野蛮生长”向“合规进化”过渡,呈现三大趋势:规则精细化、价值真实化与场景垂直化。

规则精细化是指群运营者将更注重“风险控制”。例如,要求成员使用真实账号、限制单日点赞次数、禁止使用第三方工具,以降低被平台检测的概率;部分群开始引入“信用积分”制度,对违规刷量、虚假截图的成员进行清退,提升互助环境的可信度。

价值真实化则是核心方向。单纯的数据增长已无法满足用户需求,未来的互助群将更注重“真实互动”的附加价值。例如,职场互助群在点赞任务之外,增设“行业经验分享”“人脉对接”等环节,让成员在获得数据提升的同时,也能积累真实资源;内容平台则可能出现“内容互助群”,成员通过互相评论、转发优质内容,而非单纯点赞,实现“数据增长+内容优化”的双重目标。

场景垂直化则指向更细分的需求领域。随着社交平台功能分化,不同用户对“点赞”的需求差异显著——求职者关注“职场名片赞”,电商卖家需要“商品详情页赞”,知识博主追求“课程笔记赞”。未来,互助群将向“垂类深耕”,例如聚焦“互联网从业者脉脉赞群”“母婴小红书笔记赞群”等,通过精准匹配需求,提升互助效率与用户粘性。

邀好友刷名片赞的群,终究是社交数据洪流中的一叶扁舟——它能暂时托起数据浮标,却无法替代真实社交的深度锚点。用户若要在这类社群中获益,需警惕“数据依赖症”,将互助视为破冰起点,而非社交终点;平台若要引导生态健康,则需在“数据激励”与“真实互动”间找到平衡,让点赞回归“认可”的本质,而非冷冰冰的数字游戏。唯有如此,这类社群才能从“流量工具”蜕变为“社交桥梁”,真正连接人与人之间的价值。