在社交电商与内容营销蓬勃发展的当下,“刷赞软件的真实性与实际效果用户评价究竟如何?”已成为从业者与普通用户共同关注的焦点。这类软件以“快速提升互动数据”“助力账号冷启动”为卖点,在短视频、直播、图文等内容平台广泛传播,但其宣称的“真实效果”与用户实际体验之间是否存在巨大鸿沟?深入剖析这一问题,不仅关乎营销资源的合理配置,更触及社交平台生态的健康根基。

刷赞软件的“宣称效果”与“技术本质:多数刷赞软件通过“模拟真实用户行为”“多设备协同点击”“接口数据伪造”等技术手段,为账号提供点赞、评论、粉丝等数据服务。商家在宣传中常强调“真人点赞”“权重提升”“流量扶持”,但技术实现上却难以完全规避平台的算法识别。例如,部分软件通过设备农场批量操作,短时间内集中点赞同一内容,会形成“点赞峰值异常”,被平台风控系统标记为“非自然流量”;另一些通过接口注入虚假数据的方式,虽能暂时在后台显示高点赞数,却无法通过用户真实互动的“行为链验证”——即点赞用户的浏览时长、完播率、二次分享等深度数据缺失,导致“虚假繁荣”难以转化为实际价值。这种“技术伪真实”的本质,决定了刷赞软件的效果必然存在先天缺陷。

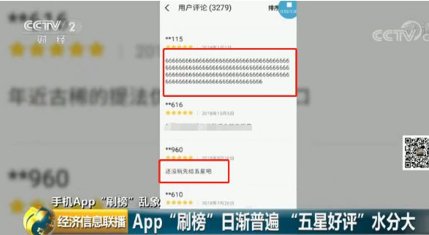

用户评价的两极分化:焦虑与侥幸心理的交织:用户评价的矛盾性,恰恰反映了刷赞软件市场的复杂生态。一方面,部分中小商家与个人用户给出“五星好评”,称“软件确实能让点赞数从几百涨到几千,账号看起来更‘可信’”“初期引流效果明显”。这类评价多源于“数据焦虑”——在“点赞=流量=变现”的行业逻辑下,低互动数据让创作者产生自我怀疑,而刷赞软件恰好提供了“速效解决方案”。但另一方面,大量负面评价直指“效果缩水”“账号风险”“售后推诿”:有用户反馈“软件承诺的‘真人点赞’实为机器批量操作,点赞用户全是‘僵尸号’”;有商家因使用刷赞软件导致账号被平台限流,“不仅没涨粉,原有流量还掉了30%”;更有用户遭遇“付费后软件失效,客服失联”的骗局。这种两极分化的评价背后,是用户对“短期数据提升”的侥幸心理与“长期风险代价”的认知不足之间的博弈。

真实性验证:算法反制与数据可追溯性的双重挑战:平台算法的持续升级,让刷赞软件的“真实性”愈发站不住脚。以抖音、小红书、微信视频号为例,平台早已建立“用户行为-内容质量-账号权重”的多维度评估体系。例如,抖音的“啄木鸟算法”会重点核查点赞用户的“账号活跃度”“历史互动行为一致性”,若发现短时间内大量低活跃度账号集中点赞同一内容,会直接判定为“刷量行为”,并对账号进行降权、限流甚至封禁处理。此外,平台还通过“数据溯源技术”追踪点赞来源,例如分析点赞用户的IP地址、设备型号、操作路径,若发现同一IP地址批量操作多个账号,或设备型号与用户画像不符(如用模拟器操作),即可确认为虚假数据。这种“技术反制”机制,使得刷赞软件的“真实效果”大打折扣——即便短期内数据上涨,也难逃平台的“火眼金睛”。

实际效果的商业悖论:流量≠转化:更核心的矛盾在于,刷赞软件带来的“虚假流量”与“商业转化”之间存在天然鸿沟。社交平台的流量分配逻辑,本质是“优质内容优先”,而点赞数据仅是评估内容质量的指标之一。若内容本身缺乏吸引力(如产品详情页信息模糊、视频内容同质化),即使刷出高点赞数,也无法提升用户停留时长与互动深度,更难以促成购买转化。某电商平台曾做过对比实验:两组同款商品,一组通过刷赞软件将点赞数提升至1万+,另一组保持自然流量(点赞数200+),结果发现,自然流量组的转化率是刷赞流量组的4倍以上。究其原因,真实用户的点赞往往伴随“内容认同”,而刷赞用户的“点赞行为”缺乏消费动机,无法形成有效流量闭环。这种“流量泡沫”不仅浪费营销预算,更让创作者陷入“数据依赖症”——过度关注虚假数据,反而忽视了内容质量的提升,最终陷入“越刷越没流量”的恶性循环。

用户评价背后的深层逻辑:信任危机与合规觉醒:随着平台监管趋严与用户理性回归,刷赞软件的用户评价正从“短期功利”向“长期风险”转变。越来越多用户开始意识到,“刷赞行为”本质上是对平台规则的破坏,也是对用户信任的背叛。例如,小红书曾公开处罚数千个“刷赞账号”,并在社区公告中强调“虚假数据会误导其他用户,破坏内容生态”。这种“合规压力”让部分商家主动放弃刷赞软件,转而投入“内容创作+用户运营”的长期主义。与此同时,用户对“真实数据”的敏感度也在提升——一篇内容若突然出现大量“无意义点赞”(如点赞用户无头像、无动态、无历史互动),反而会被质疑“数据造假”,损害品牌形象。这种“信任倒逼”机制,正推动社交营销从“数据竞赛”向“价值竞争”转型。

当流量泡沫被戳破,留下的唯有用户信任的碎片——而重建信任的砖石,从来不是冰冷的数字,而是真实可感的内容价值。刷赞软件的“真实效果”与“用户评价”之争,本质上是一场“短期利益”与“长期价值”的博弈。对于创作者而言,与其在虚假数据的迷雾中迷失方向,不如深耕内容质量,用真实互动连接用户;对于平台而言,持续完善算法反制机制、强化数据透明度,是维护生态健康的必然选择。唯有当“真实”成为社交营销的底层逻辑,流量才能真正转化为可持续的商业价值。