刷赞软件真的可以成功有效解除安全系统吗?这个问题在社交媒体营销和流量经济盛行的当下,始终伴随着争议与困惑。当“点赞数”成为衡量内容价值的重要指标,不少用户试图通过刷赞软件快速提升数据,却往往陷入“与平台安全系统对抗”的博弈。然而,从技术逻辑、平台反制机制和生态健康三个维度来看,刷赞软件所谓的“成功有效解除安全系统”不过是短期 illusion,其本质是一场注定失败的对抗。

刷赞软件的技术逻辑:试图绕过“行为真实性”的底层防线

刷赞软件的核心目标,是通过技术手段模拟真实用户的点赞行为,欺骗平台的内容推荐算法和风控系统。其技术路径通常包括三类:一是“脚本自动化”,通过编写程序模拟点击、滑动等操作,批量对指定内容进行点赞;二是“设备农场”,利用大量真实或虚拟手机设备,搭建“点赞矩阵”,每个设备独立登录账号进行操作;三是“中间人攻击”,通过劫持用户与服务器之间的通信,篡改点赞数据。这些方法的共同点,是试图在“行为数据”层面伪造“真实性”——让系统误认为点赞来自真实用户的主动操作。

然而,平台安全系统的底层逻辑,正是基于“行为真实性”的多维度验证。现代风控系统早已超越了单一“点赞数”的判定,而是构建了包括用户行为序列、设备特征、网络环境、内容互动深度在内的立体化模型。例如,真实用户的点赞往往伴随“浏览-停留-互动”的行为链条:先浏览内容数秒,再点击点赞按钮,甚至可能评论或分享;而刷赞软件的点赞行为往往是“瞬时、批量、无差异”的——同一账号在短时间内对数十条内容进行点赞,或不同账号在相同网络环境下对同一内容集中点赞,这些异常模式都会被风控系统标记为“可疑行为”。

平台反制机制的迭代升级:从“识别”到“溯源”的精准打击

随着刷赞软件的技术升级,平台安全系统的反制能力也在同步进化。早期的刷赞行为可能通过简单的“频率限制”进行拦截(如单账号每日点赞上限),但如今的风控系统已引入机器学习和深度学习算法,能够通过海量数据训练识别“作弊模式”。例如,某短视频平台的风控系统会分析“点赞时间分布”:真实用户的点赞行为在一天内呈现“早晚高峰、午间低谷”的波动规律,而刷赞软件的点赞往往集中在凌晨或非活跃时段,这种“时间异常”会被系统判定为作弊。

设备指纹识别技术的应用,更是让刷赞软件的“设备农场”策略难以遁形。平台通过采集设备的硬件参数(如CPU序列号、屏幕分辨率、MAC地址)、系统环境(如操作系统版本、安装应用列表)和行为特征(如点击习惯、滑动速度),为每个设备生成唯一“指纹”。即使刷赞软件更换IP地址或模拟不同设备型号,只要硬件或行为特征存在重复,就会被系统识别为“关联设备”,进而触发账号异常检测。此外,平台还会通过“交叉验证”强化风控:例如,将点赞数据与用户的“完播率”“评论内容”“关注关系”等关联数据对比,若某账号的点赞数极高但完播率极低,或评论内容高度雷同(如“好内容”“支持”),系统会直接判定为“虚假互动”,并可能对账号进行限流或封禁。

所谓“成功”的局限性:短期收益与长期风险的失衡

部分用户声称“使用刷赞软件成功规避了平台检测”,这种“成功”往往是局部且暂时的。从技术层面看,刷赞软件的更新速度始终滞后于平台风控系统的迭代。平台拥有庞大的数据资源和算法团队,能够实时分析作弊手段的新趋势,而刷赞软件多为小团队开发,难以持续对抗平台的系统性反制。例如,某平台在2023年上线“行为序列分析算法”后,依赖简单脚本刷赞的工具失效率提升了70%,导致大量使用此类软件的账号被批量封禁。

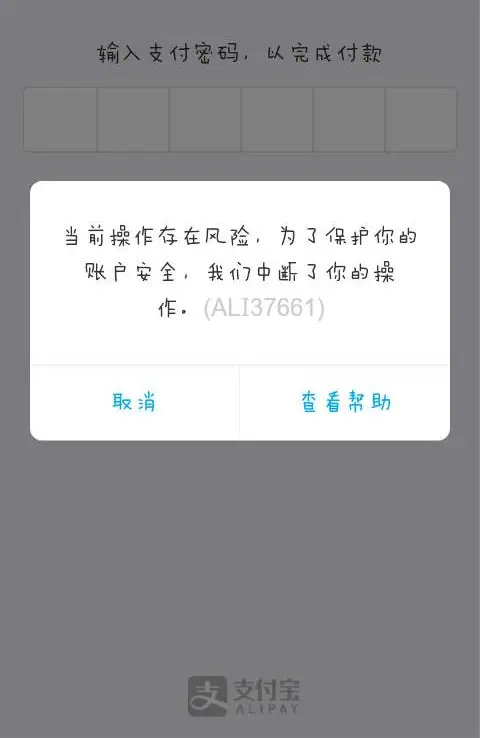

从风险层面看,刷赞软件的“成功”背后隐藏着巨大隐患。首先,账号安全无法保障:多数刷赞软件要求用户提供账号密码,甚至植入恶意程序窃取个人信息,导致账号被盗或资金损失。其次,法律风险不容忽视:根据《反不正当竞争法》,通过技术手段进行虚假流量交易,属于“商业诋毁”行为,平台可依法追究责任;情节严重的,可能面临行政处罚甚至刑事责任。最后,生态价值受损:刷赞行为破坏了平台的公平竞争环境,优质内容因缺乏真实互动被淹没,而低质内容通过虚假流量获得曝光,最终损害的是所有用户的体验和平台的长期价值。

回归本质:安全系统的核心是“守护真实”,而非“对抗作弊”

刷赞软件试图“解除安全系统”的底层逻辑,本质上是将“流量”与“价值”画等号,而平台安全系统的存在,正是为了打破这种错误关联。社交媒体的核心价值在于连接人与内容,而真实互动是维系连接的基础。当点赞数成为内容质量的唯一标准,平台生态就会陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环——创作者不再关注内容本身,而是沉迷于“刷数据”的捷径;用户则在海量虚假信息中难以辨别真伪,最终失去对平台的信任。

事实上,平台安全系统的目标从来不是“完全杜绝作弊”,而是将作弊成本提高到远超收益的水平。当刷赞软件需要投入大量资金购买设备、维护脚本,却仍面临账号封禁、法律追责的风险时,其“性价比”便荡然无存。对真正的创作者而言,与其依赖刷赞软件的“捷径”,不如深耕内容质量:通过优质内容吸引用户真实互动,提升完播率、评论率和分享率,这些“真实数据”才是平台算法推荐的核心依据,也是账号长期健康发展的基础。

刷赞软件真的可以成功有效解除安全系统吗?答案已然清晰:在技术、法律和生态的三重制约下,这种“成功”不过是昙花一现的幻象。安全系统的每一次升级,都是对真实价值的守护;而放弃作弊思维,回归内容本质,才是创作者在数字时代立足的根本。