在微博平台上,“刷转评赞”这一现象早已不是新鲜事。从明星粉丝控评到商家营销引流,从个人账号包装到机构数据造假,刷量行为几乎渗透到内容生产的各个环节。然而,当虚假流量成为常态,其背后潜藏的法律风险却常被忽视——刷转评赞在微博平台不仅违反平台规则,更可能构成法律意义上的违法行为,破坏市场公平竞争秩序,侵害用户合法权益。

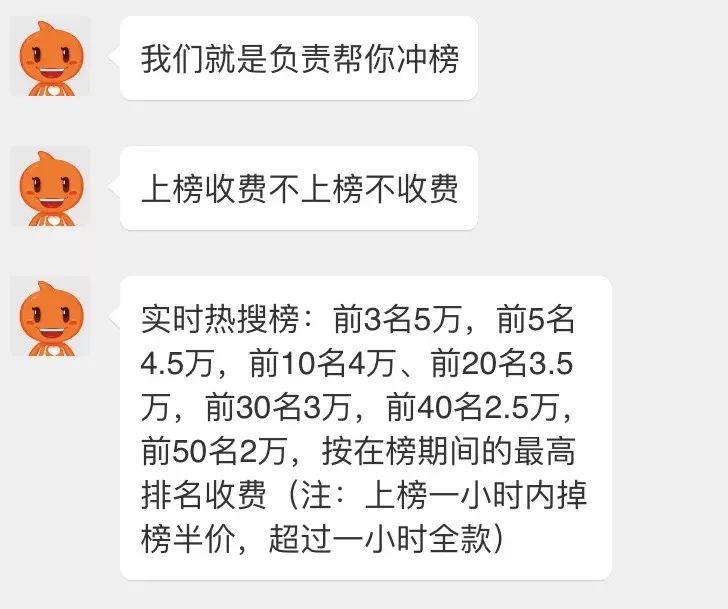

所谓“刷转评赞”,是指通过技术手段或人工操作,非真实地增加微博内容的转发、评论、点赞数量,制造虚假的热度与影响力。这一行为已形成完整的产业链:上游是提供刷量服务的平台或团队,他们利用自动化脚本、虚拟账号、“水军”等方式实现批量操作;中游是各类需求方,包括明星工作室、企业营销账号、自媒体从业者等,他们通过购买刷量服务提升数据表现;下游则是流量变现的渠道,如广告合作、商业代言、平台流量倾斜等。据行业不完全统计,微博平台每年因刷量产生的虚假流量规模达数十亿级,这不仅扭曲了内容价值的真实评估,更让“数据至上”的畸形生态愈演愈烈。

从法律视角看,刷转评赞的违法性并非无据可依。《反不正当竞争法》第八条明确禁止“经营者对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”。刷转评赞本质是通过虚假数据制造“热门”假象,属于典型的虚假宣传行为。例如,某美妆品牌为推广新品,通过刷量使产品相关微博的点赞量突破百万,实际互动用户不足千分之一,这种数据造假不仅误导消费者决策,也对其他遵守规则的同业者构成不正当竞争。此外,《电子商务法》第十七条要求电子商务经营者全面、真实、准确、及时地披露商品或服务信息,刷量行为违反了信息披露的真实性原则;《网络安全法》第二十四条也规定,任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动,刷量过程中使用的虚拟账号、爬虫技术等,可能触及法律红线。

作为内容平台,微博对刷量行为的规制责任不可推卸。根据《微博社区公约》,“刷量、刷评、刷赞等数据造假行为”属于违规操作,平台有权对相关账号进行限流、封禁等处罚。近年来,微博持续升级技术手段,通过AI算法识别异常流量模式(如短时间内集中互动、账号行为特征雷同等),2022年平台累计处置刷量账号超500万个,有效遏制了部分乱象。然而,平台的监管仍面临挑战:一方面,刷量技术不断迭代,从人工刷单发展到“云控手机”集群操作,识别难度加大;另一方面,部分需求方与刷量平台形成“地下产业链”,通过加密交易、跨境IP规避监管,导致“道高一尺,魔高一丈”的局面。

刷转评赞的危害远超数据造假本身。对普通用户而言,虚假流量制造了“内容受欢迎”的错觉,使其在信息茧房中不断接收被操控的热点内容,削弱了平台的信息筛选价值。例如,某社会事件因刷量成为“热搜”,实则背后是资本操控舆论,干扰公众理性判断。对内容创作者而言,真实优质的内容可能因数据劣势被淹没,而“流量至上”的导向催生了“标题党”“低俗内容”等畸形创作,破坏了内容生态的健康。对市场秩序而言,刷量行为让数据失去公信力,广告主难以辨别真实效果,导致“劣币驱逐良币”——遵守规则的企业因数据劣势失去商业机会,而刷量者却能轻松获取资源,最终损害整个行业的可持续发展。

司法实践中,刷转评赞的违法性已通过多个案例得到印证。2021年,某明星工作室因组织粉丝刷量控评,被平台以“违反服务协议”为由起诉,法院最终判决工作室赔偿平台经济损失及合理费用共计50万元,明确“刷量行为违反公序良俗,应承担民事责任”。同年,某MCN机构因为旗下账号批量刷量,被市场监管部门依据《反不正当竞争法》处以20万元罚款,这是全国首例针对自媒体刷量的行政处罚案例。这些案例表明,无论是民事责任还是行政责任,刷量行为的法律后果正逐步落地,释放出“数据造假必被究”的明确信号。

当前,对刷转评赞的治理已进入“技术+法律+行业自律”的多维阶段。技术上,区块链、大数据分析等新应用被引入流量真实性验证,例如部分平台尝试通过“内容溯源”技术记录用户真实互动路径;法律层面,《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》明确提出“禁止刷单炒信、流量造假”,未来可能进一步细化法律责任;行业自律方面,中国广告协会等组织已出台《互联网广告数据质量规范》,推动建立流量真实性认证体系。然而,挑战依然存在:跨平台协同监管机制尚未健全,“一人多号”等隐蔽手段难以根除,部分用户对“刷量”的认知仍停留在“灰色地带”。唯有各方形成合力,才能让“真实流量”成为内容价值的唯一标准。

刷转评赞在微博平台的违法性,本质是对数字时代“诚信”底线的践踏。当数据不再真实,平台将失去用户的信任,市场将失去竞争的公平,社会将失去信息的真实。因此,无论是平台的技术升级、法律的完善落地,还是用户的理性认知、行业的自觉抵制,都应指向同一个目标:让每一份点赞、每一条评论、每一次转发,都承载真实的情感与价值。唯有如此,微博等社交平台才能真正成为传递真实、连接真诚的公共空间,数字生态才能在法治轨道上行稳致远。