“刷”这个字在网络世界中的含义,早已超越了字典里“用工具清除污垢”的本义,演变成一个承载数字时代行为逻辑的多维符号。从早期的“刷新页面”到如今的“刷短视频”“刷剧”“刷题”“刷朋友圈”,它既是技术动作的简化,更是现代人生活方式的浓缩——“刷”的本质,是一种以低认知负荷、高效率获取即时反馈的行为模式,其“好赞”的共识,源于它精准击中了数字时代碎片化生存、信息过载与心理满足的多重需求。

一、“刷”的语义泛化:从技术指令到日常行为的“动词革命”

网络语境中的“刷”,最初是计算机操作的技术术语。当浏览器卡顿时,我们点击“刷新”按钮让页面重新加载,这个动作被简称为“刷”;当社交平台更新动态时,下拉屏幕查看新内容,也被称作“刷”。但随着数字生活的深度渗透,“刷”的语义迅速泛化,成为覆盖信息获取、娱乐消费、社交互动、技能学习的“万能动词”。

这种泛化背后,是技术行为向生活行为的转化。早期“刷新”依赖用户主动触发,而算法推荐兴起后,“刷”逐渐从“主动获取”变为“被动接收”——打开短视频APP,系统自动推送连续内容,用户只需不断上滑,就能完成“刷视频”的全过程;电商平台通过“刷首页”“刷推荐”,让商品信息以流形式呈现,减少用户搜索成本。此时的“刷”,已不仅是动作描述,更代表着一种“无需深度思考、持续低门槛输入”的行为特征。

值得注意的是,“刷”的对象也从“物”扩展到“事”。“刷题”指反复练习题目以巩固知识,“刷副本”是游戏中重复完成任务获取奖励,“刷存在感”则通过频繁发布动态获得关注。这些用法共同指向“刷”的核心逻辑:通过重复、连续的互动,实现特定目标(获取信息、提升技能、获得认同),且整个过程往往伴随“即时反馈”——刷新后页面加载成功,上滑后新视频自动播放,做题后对错立即显示。这种“行为-反馈”的快速闭环,让“刷”成为数字时代最自然的行为选择。

二、“好赞”的底层逻辑:为什么“刷”成为数字生存的“最优解”?

“刷”之所以能获得“一致好赞”的共识,并非偶然,而是它在数字时代精准解决了现代人的三大痛点:碎片化时间的填充、信息过载的筛选、即时心理的满足。

首先是碎片化时间的“高效填充剂”。 现代生活节奏快,通勤、排队、午休等碎片化时间被切割成无数“5-10分钟”的间隙。传统娱乐方式(如读书、看剧)需要较长的专注时间,难以适配这些场景,而“刷”的低门槛特性完美契合:刷一条短视频只需15秒,刷一条朋友圈动态需1分钟,刷几道题能利用3分钟的零散时间。这种“即开即用、即停即走”的灵活性,让“刷”成为碎片时间的“最佳容器”,人们不再因时间碎片化而焦虑,反而通过“刷”实现了时间的“无缝衔接”。

其次是信息过载下的“智能筛选器”。 互联网时代,信息总量呈指数级增长,用户陷入“选择困难”——该看什么新闻?追什么剧?学什么技能?“刷”的行为背后,是算法推荐机制的强力支撑。平台通过分析用户的历史行为(点赞、停留、分享),精准勾勒用户画像,持续推送个性化内容。当用户“刷”短视频时,算法已提前过滤掉不感兴趣的类型,直接呈现“想看的内容”;当“刷”购物APP时,首页推荐的是常购品类的相关商品。这种“无需主动搜索,算法帮你决策”的模式,极大降低了信息获取成本,让用户在“刷”的过程中,轻松完成“信息筛选”与“价值匹配”。

最核心的是即时满足的“心理触发器”。 心理学中的“即时满足效应”指出,人类大脑倾向于选择能快速带来回报的行为,而延迟满足则需要更强的意志力。“刷”的行为设计,恰好将“即时满足”发挥到极致:刷新页面后,新内容瞬间呈现;刷短视频时,下一条自动播放,无需等待;刷题时,对错答案立即反馈,甚至有“解题思路”的即时解析。这种“行为-反馈”的零延迟,持续刺激大脑分泌多巴胺,让用户在“刷”的过程中获得愉悦感、成就感,形成“想刷-再刷-还想刷”的正向循环。相比之下,需要深度思考、长期投入的活动(如读书、学习)往往伴随“延迟满足”,自然在“即时回报”的“刷”面前处于劣势。

三、“刷”的双面性:效率工具还是时间陷阱?

尽管“刷”因解决痛点而备受推崇,但其“好赞”的背后,也暗藏着效率与沉沦的博弈。当“刷”从“主动选择”变为“被动依赖”,它可能从“效率工具”异化为“时间陷阱”。

一方面,“刷”的积极价值不容忽视:对学生而言,“刷题”是巩固知识的有效途径,通过重复练习形成肌肉记忆;对职场人,“刷行业资讯”“刷技能课程”能快速更新知识储备,适应职场需求;对普通人,“刷纪录片”“刷公开课”能低成本获取优质信息,拓宽认知边界。此时的“刷”,是目标导向的“有效刷”,其“好赞”源于它让学习、成长变得更高效、更普惠。

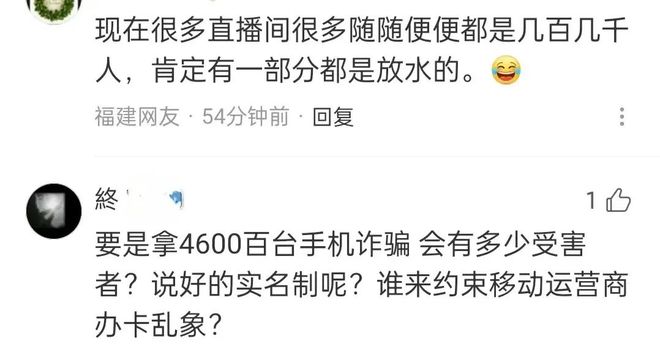

另一方面,无目的的“刷”则可能导致“时间黑洞”。当算法持续推送同质化内容(如娱乐八卦、搞笑段子),用户在“刷”的过程中逐渐陷入“信息茧房”——视野被局限在舒适区,深度思考能力下降;当“刷”成为逃避现实的手段(如用刷短视频缓解工作压力),反而会因时间浪费加剧焦虑;更严重的是,“刷量”“刷赞”等虚假行为,破坏了平台生态的真实性,让“刷”的正当性受到质疑。此时的“刷”,是消磨意志的“无效刷”,其“好赞”背后,是用户对技术依赖的无奈与失控。

四、“刷”的未来:从“被动消费”到“主动创造”的进化

随着数字技术的发展,“刷”的行为模式也在不断进化。未来的“刷”,或许不再是单向的信息接收,而是“消费-创造”的闭环互动。例如,AI技术的普及让“刷”更具个性化:用户不仅能刷到感兴趣的内容,还能通过“刷”生成自己的专属内容(如AI根据刷过的视频风格自动剪辑短片);虚拟现实(VR)技术则让“刷”从“平面浏览”升级为“沉浸式体验”,刷“虚拟展览”、刷“元宇宙社交”,成为连接现实与数字的新方式。

更重要的是,用户对“刷”的需求正在从“量”向“质”转变。当“无效刷”带来的空虚感加剧,越来越多的人开始追求“有效刷”——刷“有深度的长视频”而非碎片化段子,刷“系统化的知识课程”而非零散资讯,刷“能引发思考的内容”而非纯娱乐信息。这种转变,倒逼平台优化算法逻辑,从“流量导向”转向“价值导向”,让“刷”真正成为连接优质内容与用户的桥梁。

归根结底,“刷”的“好赞”,本质是数字时代对“效率”与“满足”的本能追求。它既不是洪水猛兽,也不是万能钥匙,而是一面镜子,照见现代人如何在技术洪流中平衡生存与发展。真正的“好刷”,不是无节制的沉沦,而是有意识的掌控——用“刷”填充碎片时间,而非被碎片时间绑架;用“刷”获取有效信息,而非被信息裹挟;用“刷”连接真实需求,而非被算法异化。当“刷”从一种行为习惯,升华为一种数字生存的智慧,它才能真正成为“好赞”的存在,而非时间的“奢侈品”。