在社交媒体高度渗透的当代生活中,前男友的一个点赞行为常常成为情感讨论的焦点:这究竟是无意的社交互动,还是刻意刷存在感的举动?前男友点赞是否意味着他在刷存在感? 这一问题触及了现代人际关系的微妙神经,尤其在分手后的情感余波中,每一次细微的数字信号都可能被放大解读。社交媒体的点赞功能,看似简单,却承载着复杂的心理和社会意涵,需要我们深入剖析其本质。

首先,前男友点赞的行为本身是一个社交媒体互动的常见形式,其定义清晰指向用户对他人内容的认可或关注。在分手后的语境中,这种互动往往被赋予特殊含义。例如,当你的前男友点赞你的新动态时,这可能源于多种动机:他可能真心欣赏内容,或出于习惯性社交行为,甚至可能是一种无意识的连接尝试。然而,在大众认知中,这种行为常被简化为“刷存在感”——即试图通过频繁出现来吸引注意,维持情感纽带。这种简化忽略了点赞行为的上下文多样性,如平台规则、用户习惯和具体内容主题。心理学上,刷存在感通常源于对自我价值的确认需求或对失去关系的焦虑,但前男友点赞未必总是如此;它可能只是数字时代社交礼仪的一部分,如同朋友间的点赞一样自然。

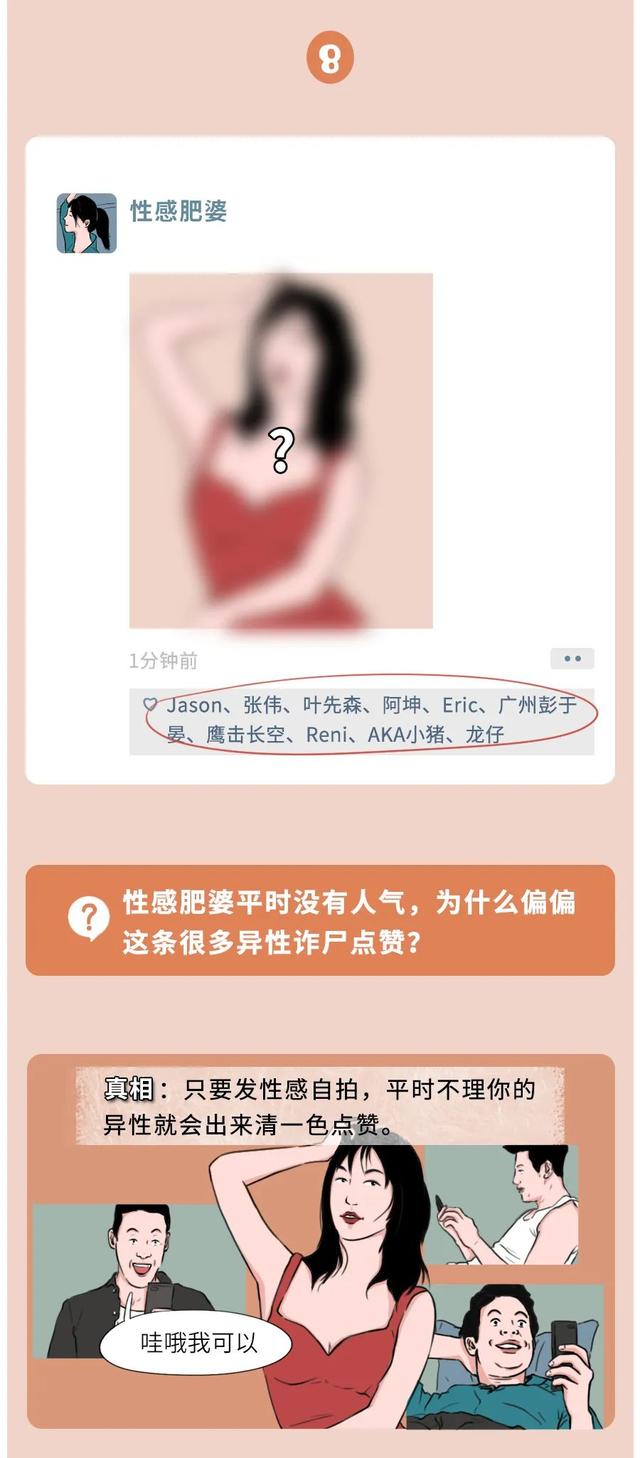

深入分析,刷存在感的心理动机与点赞行为的关系需要谨慎审视。刷存在感往往表现为一种主动的、持续的互动模式,例如频繁评论、私信或点赞所有动态,以凸显自身存在。但前男友点赞的单次行为,未必构成系统性刷存在感;它可能只是偶然的、无意识的动作。例如,如果他在分手后仅偶尔点赞,且内容与共同兴趣相关,这可能更多是表达善意或保持礼貌,而非刻意吸引注意。相反,如果点赞行为密集且针对私密内容,则可能暗示刷存在感的意图,反映出他对关系未了的情感挣扎。社会学家指出,社交媒体的点赞功能已成为一种“微互动”,其价值在于传递情感信号,而非必然带有操控性。因此,判断前男友点赞是否意味着刷存在感,必须结合行为频率、内容性质和双方历史互动,避免一概而论。

这种行为的社会影响不容忽视,尤其在个人情感健康层面。前男友点赞若被解读为刷存在感,可能引发接收者的负面情绪,如困惑、焦虑或自尊受损。社交媒体的放大效应使得小动作变成大事件,导致不必要的心理负担。例如,许多人在经历分手后,对前男友的任何互动都高度敏感,点赞行为可能触发回忆或比较,阻碍情感愈合。从更广视角看,这种现象反映了数字时代人际关系的新挑战:虚拟互动与真实情感界限模糊,容易导致误解。数据显示,社交媒体使用与情感波动呈正相关,尤其在分手后阶段。然而,这也提供了反思机会:通过理性分析点赞行为,个体可以培养更强的情绪韧性,学会区分善意信号与潜在干扰,从而在社交互动中保持主动权。

提供独特见解,前男友点赞的多面性挑战了传统“刷存在感”的负面标签。在许多案例中,这种行为可能具有积极价值,如促进和平分手后的友好关系,或作为情感过渡的缓冲。例如,如果前男友点赞你的成就动态,这可能是真诚的祝贺,而非刷存在感;它体现了成熟社交礼仪,有助于双方共同成长。心理学研究表明,健康的分手互动能减少怨恨,提升未来关系质量。因此,我们应摒弃刻板印象,将前男友点赞视为一个中性信号,其意义取决于具体情境。例如,在共同朋友群组中,点赞可能只是社交润滑剂;而在私密动态下,则需更谨慎解读。这种视角转换强调,核心在于动机而非行为本身,鼓励接收者以开放心态审视,而非预设负面意图。

面对前男友点赞的行为,理性应对策略至关重要。首先,个体应进行自我反思:点赞是否真正影响情绪?若答案肯定,可考虑调整社交媒体设置,如暂时隐藏动态或限制互动范围,以减少干扰。其次,直接沟通是关键:如果关系允许,通过友好对话澄清意图,避免猜疑升级。例如,询问“点赞只是支持吗?”能化解误解。此外,培养数字素养,理解社交媒体算法的随机性(如推荐内容可能触发意外点赞),有助于降低过度解读风险。社会趋势显示,越来越多的人倡导“健康数字边界”,将点赞行为视为可管理的社会信号,而非情感威胁。最终,这种应对方式不仅保护个人情感空间,还促进更成熟的社交媒体文化,让互动回归本质——连接而非控制。

综上所述,前男友点赞是否意味着刷存在感,需跳出二元框架,以情境化思维分析其深层含义。这一行为可能源于善意、习惯或焦虑,其价值在于引导我们反思数字时代的情感互动模式。在现实中,它提醒我们:社交媒体的细微信号不应主导情感生活,而应成为理解彼此的桥梁。通过理性辨别和积极沟通,我们可将潜在挑战转化为成长契机,构建更健康的人际关系生态。